北京地铁拒绝戴口罩,公共卫生与个人自由的边界探讨

是个人自由还是社会责任?**

自2020年新冠疫情暴发以来,戴口罩成为全球范围内最普遍的防疫措施之一,尤其是北京这样人口密集的大都市,地铁作为主要公共交通工具,佩戴口罩一度是强制性要求,随着疫情形势的变化,部分乘客开始拒绝在地铁内佩戴口罩,这一现象引发了广泛讨论,本文将从公共卫生、法律法规、社会伦理及个人自由等多个角度,探讨北京地铁拒绝戴口罩行为的合理性及其潜在影响。

北京地铁口罩政策的演变

疫情期间的严格规定

在疫情高峰期,北京市政府及地铁运营方严格执行佩戴口罩的规定,未佩戴口罩者不得进入地铁站,这一政策有效降低了病毒在密闭空间内的传播风险,得到了大多数市民的理解与支持。

政策逐步放宽

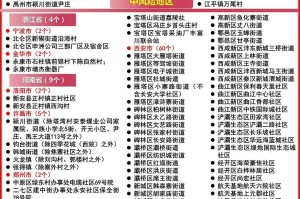

随着疫苗接种率的提高和病毒毒力的减弱,2023年起,北京地铁的口罩政策有所调整,尽管官方仍建议佩戴口罩,但不再强制要求,部分乘客开始选择不戴口罩乘车。

当前争议:拒绝戴口罩的行为

社交媒体上出现了一些乘客在地铁内拒绝佩戴口罩,甚至与工作人员发生冲突的案例,这些行为引发了公众对个人自由与社会责任的激烈辩论。

拒绝戴口罩的动机分析

个人自由至上

部分拒绝戴口罩的乘客认为,佩戴口罩是个人选择,政府或地铁公司无权强制干预,他们认为,疫情已经进入常态化阶段,个人应有权决定是否采取防护措施。

对政策变化的误解

由于政策从“强制”变为“建议”,一些乘客可能误以为口罩已经完全不需要,从而忽略了潜在的健康风险。

心理疲劳与防疫倦怠

长期的防疫措施让部分人产生疲劳感,认为戴口罩已经“没有必要”,甚至产生逆反心理,故意不遵守建议。

公共卫生视角:拒绝戴口罩的风险

地铁环境的特殊性

地铁车厢空间密闭、人流量大,是呼吸道传染病的高风险场所,即使疫情趋缓,流感、普通感冒等疾病仍可能通过飞沫传播,佩戴口罩能有效降低感染风险。

保护易感人群

尽管多数人感染后症状较轻,但老年人、免疫力低下者及未接种疫苗的群体仍面临较高风险,拒绝戴口罩可能增加这些人群的感染概率。

潜在的疫情反弹风险

新冠病毒仍在变异,未来不排除出现新毒株的可能,如果公众放松警惕,可能导致疫情局部反弹,影响社会正常运转。

法律与道德责任

现行法规的约束

北京地铁虽未强制要求佩戴口罩,但《传染病防治法》规定,公民在传染病流行期间有配合防控措施的义务,如果拒绝戴口罩导致疫情传播,可能面临法律责任。

社会责任与公共道德

在公共场合,个人的行为不仅影响自身,也关乎他人健康,佩戴口罩不仅是防疫手段,更是一种社会责任体现,拒绝戴口罩可能被视为缺乏公共意识。

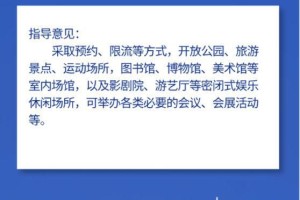

地铁管理方的应对措施

地铁公司虽无法强制乘客戴口罩,但可通过广播、标语等方式加强宣传,倡导乘客自觉防护,对于极端抗拒者,可采取劝导或拒绝提供服务的方式。

国际经验对比

亚洲国家:持续建议佩戴口罩

日本、韩国等国家虽未强制要求,但民众在地铁等密闭空间仍普遍佩戴口罩,形成了一种社会共识。

欧美国家:个人自由优先

部分欧美国家早已取消口罩令,但因此也面临更高的呼吸道疾病传播率,这种模式是否适合中国,仍需谨慎评估。

平衡自由与安全的中间路线

新加坡等国家采取“建议但不强制”的策略,同时加强公众教育,取得了较好的效果,北京或许可借鉴类似模式。

如何平衡个人自由与公共健康?

加强科普宣传

政府和社会组织应持续向公众普及呼吸道传染病的防护知识,帮助人们理解戴口罩的重要性。

优化政策灵活性

可根据疫情变化动态调整口罩政策,例如在流感高发季节加强建议,而非一刀切地强制或放开。

倡导社会共治

鼓励公众互相监督、善意提醒,形成健康的防疫氛围,而非依赖强制手段。

尊重个人选择,但强调责任

个人有权选择是否戴口罩,但也应意识到自己的行为可能影响他人健康,社会需要更多理性讨论,而非对立情绪。

发表评论