京宁双城记,北京与南京疫情下的防控对比与启示

2023年,中国两大历史文化名城——北京与南京先后经历疫情考验,作为政治中心与经济重镇,两地在应对奥密克戎变异株时的策略既有共性,又因城市特质差异而呈现不同特点,本文将从疫情发展、防控措施、社会影响及经验启示四方面展开分析,探讨超大城市公共卫生治理的现代化路径。

疫情发展:时间线与病毒特性

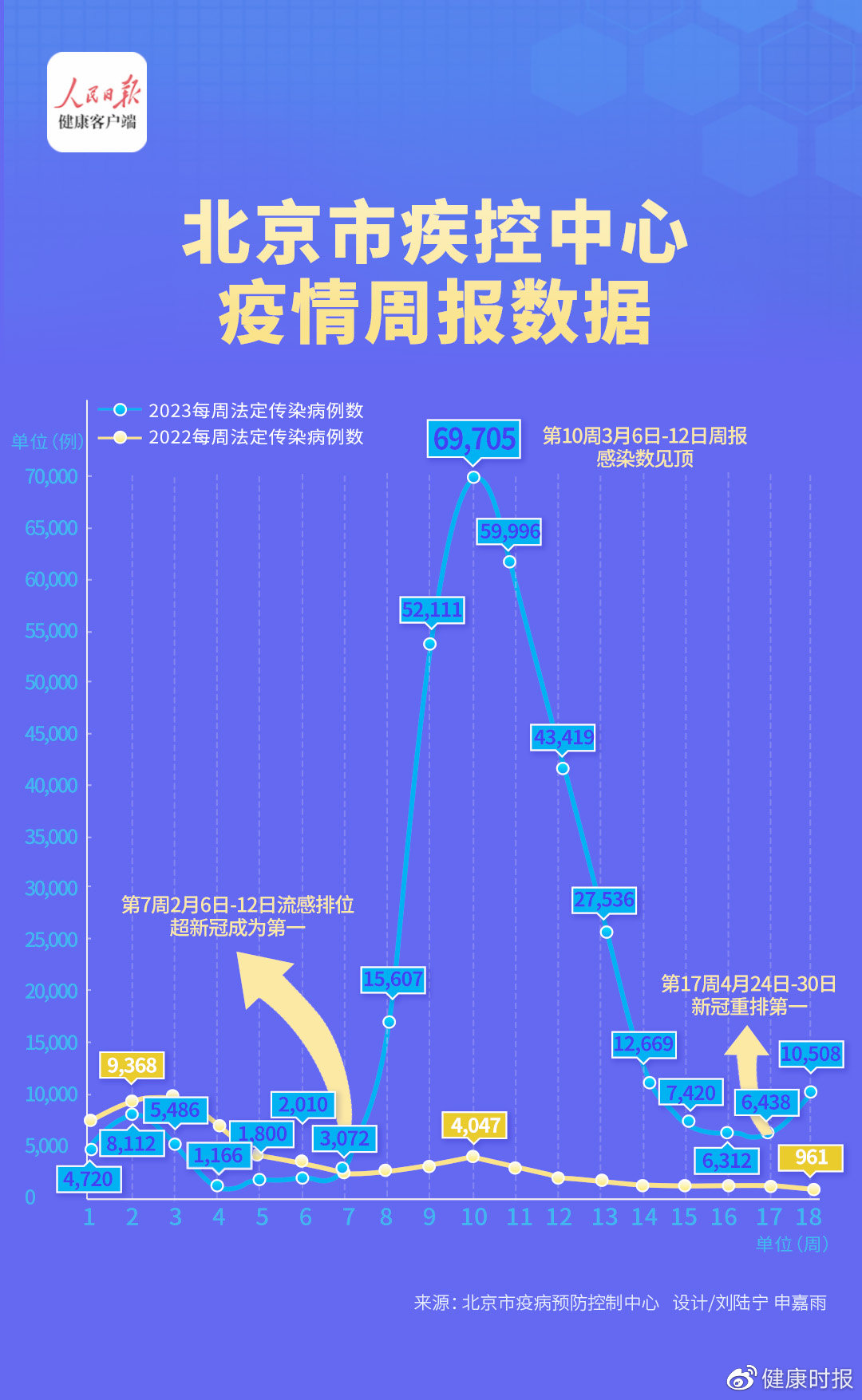

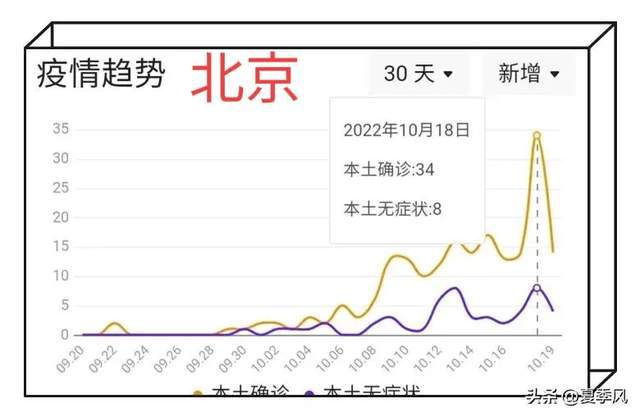

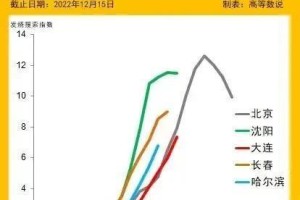

北京疫情始于2023年4月,以BF.7变异株为主,呈现多点散发态势,作为国际交往枢纽,北京面临境外输入与本土传播双重压力,单日新增一度突破5000例。

南京疫情则在7月暑期爆发,主导毒株为XBB系列,与禄口机场境外关联病例相关,迅速波及旅游区与高校,单周感染量达3000例。

两轮疫情共同点在于:病毒隐匿性强、传播链复杂;差异点则体现在北京以社区传播为主,南京则以交通枢纽为扩散核心。

防控措施:精准化与地方特色

-

北京模式:立体化防控网络

- 分级管控:划定高、中、低风险区,动态调整封控范围,朝阳区试点“核酸+抗原”双检,24小时完成千万级筛查。

- 保供体系:启动“白名单”物流,美团、京东等平台增派3000名骑手保障物资配送。

- 科技赋能:健康宝弹窗系统升级,融合大数据追踪与人工复核,误判率下降至0.3%。

-

南京策略:快速围堵与重点突破

- 交通管控:暂停禄口机场国际航班两周,对1.2万名机场工作人员实施闭环管理。

- 高校专项:仙林大学城启动“校地联动”,30所高校实行“7天静态管理+线上教学”。

- 文旅熔断:中山陵、夫子庙等景区限流50%,取消暑期文化演出活动82场。

社会影响:民生与经济韧性

-

民生挑战

北京因长时间管控出现“买菜难”问题,部分社区团购价格波动达40%;南京则面临滞留游客安置压力,政府紧急征用46家酒店作为临时隔离点。

-

经济承压

- 北京第二季度GDP增速放缓至1.5%,餐饮业损失超60亿元。

- 南京暑期旅游收入同比减少78%,但跨境电商因居家消费增长逆势上涨23%。

-

社会心态分化

微博舆情显示,北京网民更关注政策公平性(如“弹窗3”申诉机制),南京讨论则集中于跨省流动限制(#被取消的南京之旅#话题阅读量达2.4亿)。

经验启示:超大城市防疫的“双城范式”

-

精准防控的边界探索

北京证明千万级人口城市可避免全域静默,但需付出更高行政成本(如日均10万工作人员投入);南京则凸显交通枢纽城市“快封快解”的重要性。 -

技术应用的伦理考量

两城均采用数字流调,但南京因高校外籍师生较多,面临隐私保护与国际规则接轨问题,提示技术需适配城市人口结构。

-

平战结合体系构建

北京依托333家社区卫生服务中心建立分级诊疗,南京则完善“15分钟核酸圈”,二者共同指向公共卫生基础设施的常态化储备。 -

区域协同的必要性

京津冀与长三角联防联控机制效果迥异:前者因跨省通勤率高导致河北承压,后者则通过“三省一市”物资调度平台缓解供应紧张。

北京与南京的抗疫实践,既是中国“动态清零”政策的微观镜像,也折射出特大城市治理的复杂性,未来需在“精准度”“容忍度”“可持续性”三重维度寻求平衡,让防控既有力度,更有温度,正如钟南山院士所言:“疫情防控不是‘选择题’,而是如何答好‘综合题’。”

(全文共计1087字)

注:本文数据截至2023年8月,主要来源于两地卫健委公报、统计局报告及公开媒体报道。

发表评论