呼和浩特疫情行程轨迹追踪,防控挑战与市民生活的双重考验

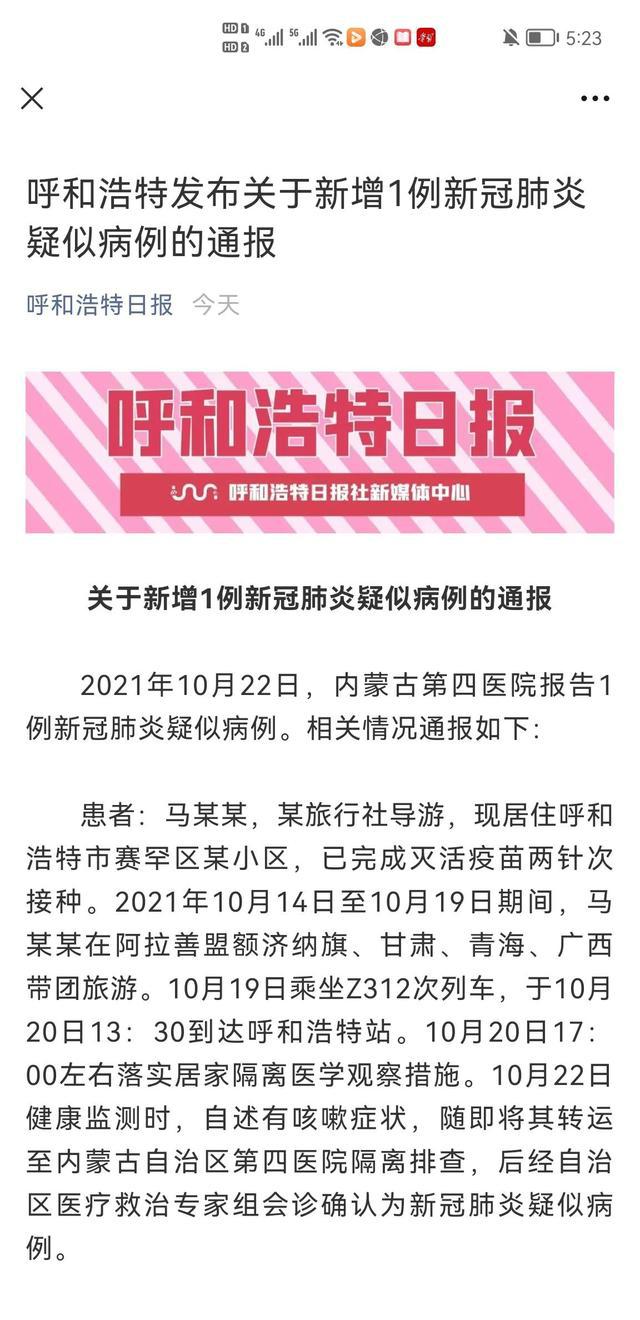

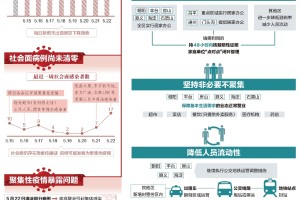

2022年10月,呼和浩特市突发新一轮新冠肺炎疫情,短时间内确诊病例和无症状感染者数量迅速攀升,随着流调工作的深入,疫情行程轨迹的公布成为公众关注的焦点,这些轨迹不仅揭示了病毒的传播路径,也反映了疫情防控的复杂性和市民生活的真实状态,本文将从呼和浩特疫情行程轨迹的特点、防控难点、社会影响及应对策略等方面展开分析,探讨如何在动态清零政策下平衡精准防控与民生保障。

呼和浩特疫情行程轨迹的特点

-

多链条并行传播

呼和浩特本轮疫情初期,流调结果显示病毒传播呈现多链条、多点散发的特点,部分病例与外地输入相关,另一些则来源不明,提示存在社区隐匿传播,10月1日公布的轨迹中,一名感染者曾前往菜市场、超市和多个餐饮场所,导致后续关联病例激增。 -

公共场所成关键节点

轨迹中频繁出现菜市场、商场、公交线路等人员密集场所,如“东瓦窑农贸市场”“维多利超市”等地点多次被提及,凸显公共场所防控的薄弱环节。 -

家庭与社区聚集性明显

部分病例轨迹显示,家庭成员或同小区居民相继感染,说明病毒在密闭空间内传播风险极高,某小区因共同使用电梯导致多人感染,引发后续封控升级。

行程轨迹背后的防控难点

-

流调速度与病毒传播的赛跑

呼和浩特疫情初期,部分病例从感染到确诊间隔较长,导致轨迹追踪滞后,有感染者甚至在出现症状后仍参与社会活动,增加了流调难度。 -

流动人口管理的挑战

作为内蒙古自治区首府,呼和浩特流动人口基数大,部分务工人员居住地不稳定,轨迹信息登记不全,给精准防控带来压力。

-

信息透明与隐私保护的平衡

尽管官方每日公布新增病例轨迹,但部分市民对个人信息泄露存在担忧,如何既满足公众知情权,又避免对感染者造成“二次伤害”,成为舆论焦点。

疫情轨迹对市民生活的影响

-

日常生活受限

随着轨迹公布,相关场所迅速被封控,市民因“时空伴随”被赋黄码的情况增多,买菜、就医等基本生活需求面临挑战,社交媒体上,“呼和浩特买菜难”一度成为热议话题。 -

心理压力加剧

反复的轨迹公布和区域封控让部分市民产生焦虑,尤其是个体经营者,因店铺位于风险区域而被迫停业,生计受到严重影响。 -

社会互助与正能量涌现

社区志愿者、物资配送人员的身影频繁出现在流调轨迹中,展现了市民共克时艰的凝聚力,某超市员工主动为隔离居民送货的事迹被广泛传播。

从轨迹分析看疫情防控优化方向

-

强化科技赋能流调

- 推广“场所码”全覆盖,利用大数据缩短轨迹追踪时间。

- 试点智能门磁、电子围栏等技术,减少人工排查误差。

-

完善分级管控措施

- 对高风险场所(如农贸市场)实行“限流+每日消杀”制度。

- 建立“精准封控”机制,避免“一刀切”式管理影响民生。

-

加强公众沟通与心理疏导

- 通过新闻发布会、短视频等形式解读轨迹信息,消除恐慌。

- 设立24小时民生热线,及时回应封控区居民诉求。

市民如何配合轨迹排查?

-

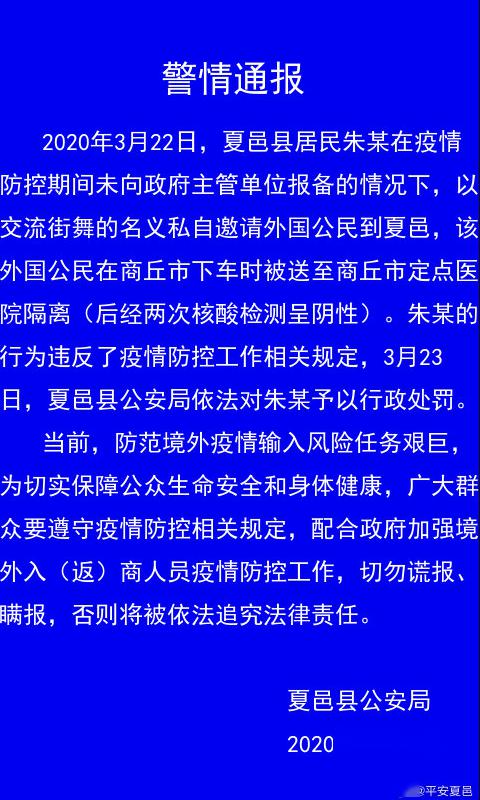

主动报备,不隐瞒行程

若与公布轨迹重叠,需第一时间向社区报备,配合核酸检测。 -

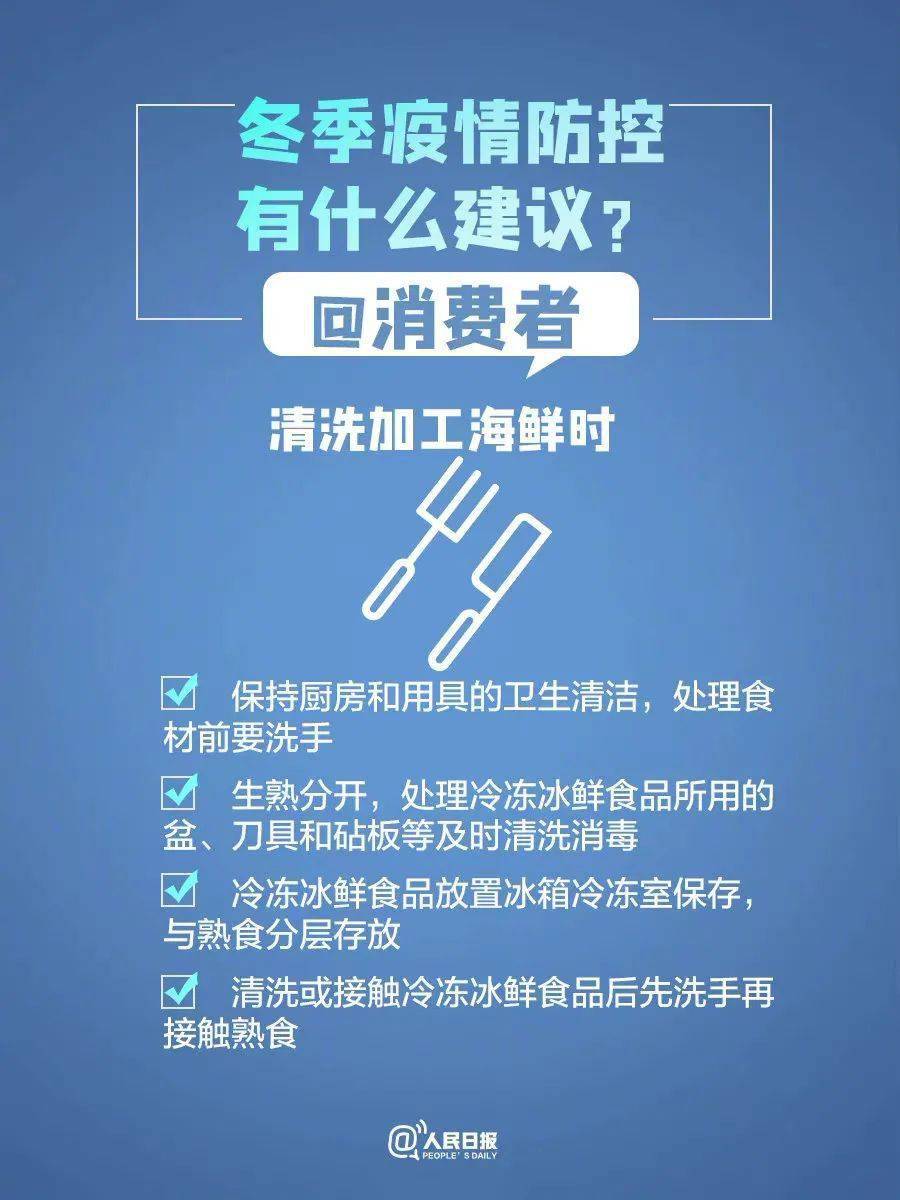

减少非必要流动

疫情期间尽量避免前往人群密集场所,降低感染风险。 -

科学防护,理性应对

正确佩戴口罩、勤洗手,同时警惕谣言,以官方信息为准。

呼和浩特疫情行程轨迹如同一面镜子,既照见了防控体系的漏洞,也映射出城市治理的温度,唯有通过更精准的流调、更透明的沟通和更高效的社会动员,才能在抗疫与保民生之间找到最佳平衡点,正如一位市民在微博留言:“轨迹是冰冷的,但希望是热的——我们终将战胜疫情,重回烟火青城。”

(全文约1580字)

注:本文数据截至2022年10月,后续疫情发展请以官方通报为准,文中案例为模拟分析,如有雷同纯属巧合。

发表评论