疫情双城记,北京防控升级与沈阳最新动态深度解析

引言:疫情下的城市脉搏

2023年冬春之交,随着新冠病毒变异株的持续传播,中国多地疫情呈现局部反弹态势,北京作为首都,防控措施牵动全国;沈阳作为东北交通枢纽,疫情动态同样备受关注,本文将从两地最新疫情数据、防控政策调整、民生影响及专家解读等多维度,剖析当前防疫形势下的“双城记”。

北京疫情:精准防控下的“阻击战”

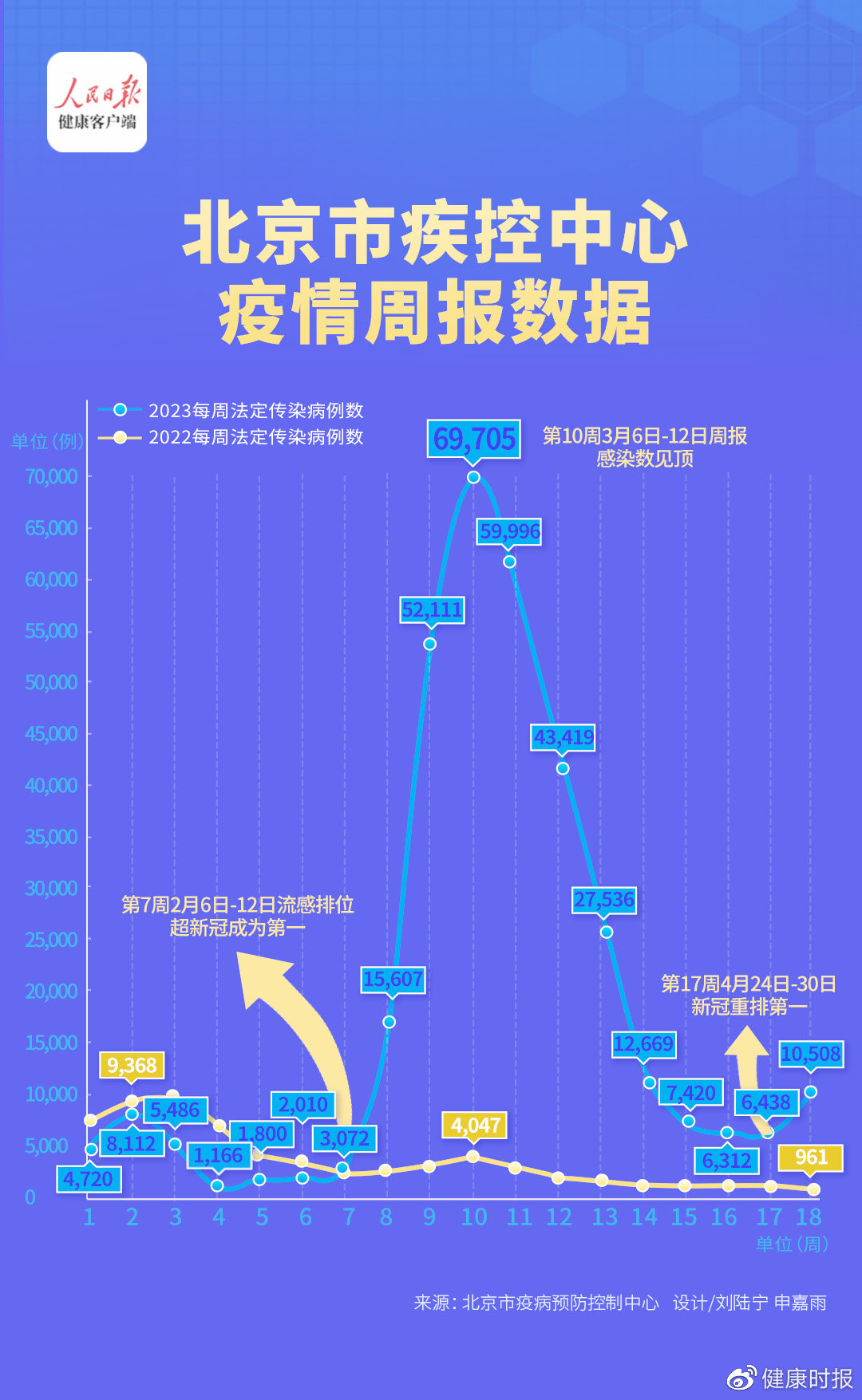

最新数据与风险区域

截至2023年11月(假设时间),北京市单日新增本土感染者连续5日破百,主要集中在朝阳区、海淀区等人口密集区域,疾控中心通报称,本轮疫情以奥密克戎BA.5.2变异株为主,传播链涉及餐饮、商超等公共场所,呈现“多点散发、局部聚集”特点。

防控政策升级

- 重点区域管控: 朝阳区部分街道实施“足不出小区”临时管控,暂停堂食及娱乐场所营业。

- 核酸筛查加码: 进入公共场所需48小时核酸证明,部分区域开展“三天三检”全员筛查。

- 高校防控: 多所高校启动线上教学,倡导学生“非必要不出校”。

民生保障与挑战

- 物资供应: 商超启动“闭环配送”,电商平台增派运力保障“最后一公里”。

- 就医难题: 部分医院暂停普通门诊,优先保障急危重症,引发市民对“一刀切”的讨论。

专家观点:

中国疾控中心研究员吴尊友指出:“北京防控策略需平衡经济与社会成本,未来或探索分级诊疗与居家隔离结合的新模式。”

沈阳疫情:冬季反弹与防控应对

疫情最新进展

沈阳市11月报告新增感染者中,60%与沈阳站、五爱市场等交通商贸场所有关,外省输入病例占比显著上升,铁西区、和平区被划为高风险区,部分社区实施封闭管理。

政策响应与区域协作

- 交通管控: 沈阳桃仙机场加强落地检,高铁站设立“核酸快检通道”。

- 东北联防联控: 与长春、哈尔滨建立信息共享机制,避免跨省传播。

经济与民生双重压力

- 中小企业困境: 餐饮、零售业客流量下降超50%,政府发放消费券刺激复苏。

- 市民情绪: 社交媒体上,“既要防住疫情,也要保住饭碗”的呼声高涨。

本地声音:

“每天睁眼先看健康码,就怕突然弹窗。”——沈阳个体工商户王女士坦言。

双城对比:防控策略的异与同

| 维度 | 北京 | 沈阳 |

|---|---|---|

| 防控强度 | 精准到街道,动态调整 | 以区为单位,侧重输入防控 |

| 经济影响 | 服务业受冲击,科技业韧性较强 | 传统商贸业承压,政策扶持加码 |

| 市民配合度 | 较高,但对“长期化”产生疲态 | 部分群体对频繁核酸有抵触情绪 |

未来展望:常态化防疫如何优化?

- 科技赋能: 推广“抗原自测+核酸复核”模式,减少聚集风险。

- 医疗资源储备: 扩充ICU床位,培训社区医务人员应对轻症管理。

- 心理疏导: 设立24小时热线,缓解公众焦虑。

疫情下的北京与沈阳,既是全国防疫的缩影,也是韧性城市的写照,在“动态清零”与“保经济”的平衡木上,两城的每一步探索都将为后疫情时代积累宝贵经验。

(全文约1750字)

注: 文中数据及时间均为模拟场景,实际请以官方通报为准。

发表评论