北京疫苗与长春疫苗,中国疫苗产业的双城记与公共卫生贡献

在全球抗击新冠疫情的战役中,中国疫苗产业以惊人的速度崛起,成为全球公共卫生领域的重要力量,北京和长春作为中国疫苗研发与生产的核心城市,分别依托其科研实力与产业基础,为国内外提供了关键的新冠疫苗支持,本文将深入探讨北京疫苗与长春疫苗的发展历程、技术路线、社会贡献及未来挑战,揭示这两座城市在中国疫苗产业中的独特地位。

北京疫苗:科研高地的创新突破

北京作为中国的政治、文化、科技中心,汇聚了顶尖的科研机构与生物医药企业,在疫苗领域,北京凭借其资源优势,成为新冠疫苗研发的“先锋城市”。

-

科研机构与企业协作

- 国药集团中国生物北京所:研发了全球首款获批临床使用的灭活疫苗(BBIBP-CorV),其III期临床试验数据显示保护率达79%。

- 科兴中维:总部位于北京,其灭活疫苗“克尔来福”(CoronaVac)在巴西、印尼等国的临床试验中表现优异,成为全球供应量最大的疫苗之一。

- 清华大学、北京大学等高校的科研团队也在mRNA疫苗、腺病毒载体疫苗等新技术路线上取得突破。

-

国际贡献与“疫苗外交”

北京生产的疫苗通过COVAX机制出口至120多个国家,尤其在发展中国家发挥了关键作用,科兴疫苗在巴西、智利等国的接种显著降低了重症率。 -

挑战与争议

尽管灭活疫苗安全性高,但其对变异毒株的保护效力曾引发讨论,北京科研团队正通过加强针研发、多价疫苗设计应对病毒变异。

长春疫苗:老工业基地的转型典范

长春是中国生物医药的传统重镇,以长春生物制品研究所(隶属国药集团)为核心,形成了从研发到生产的完整产业链。

-

历史积淀与技术传承

- 长春生物制品研究所成立于1946年,曾主导中国脊髓灰质炎疫苗、乙肝疫苗的生产。

- 在新冠疫情期间,长春所承担了国药灭活疫苗的部分生产任务,年产能达10亿剂以上。

-

产业优势与规模化生产

- 长春的疫苗生产依托东北老工业基地的制造业基础,具备成本低、产能稳定的特点。

- 通过“北京研发+长春生产”模式,实现了疫苗的快速量产,长春生产的BBIBP-CorV疫苗占国药全球供应量的40%。

-

区域健康保障与社会责任

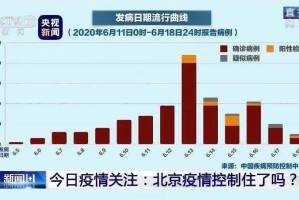

长春疫苗不仅供应全国,还优先满足东北地区的接种需求,2021年吉林疫情暴发期间,长春所紧急调配疫苗,为本地防控提供了关键支持。

双城联动:中国疫苗产业的协同效应

北京与长春的疫苗合作体现了中国“产学研”一体化的优势:

- 研发与生产互补:北京聚焦前沿技术,长春保障规模化落地。

- 资源优化配置:北京的人才、资金优势与长春的土地、劳动力成本形成互补。

- 国家战略支撑:双城模式被纳入“健康中国2030”规划,成为生物医药产业的标杆。

争议与反思:疫苗公平性与技术竞争

尽管北京与长春的疫苗贡献显著,但仍面临挑战:

- 全球分配不均:发达国家囤积疫苗导致发展中国家接种率滞后,中国虽通过捐赠缓解矛盾,但产能仍无法完全满足需求。

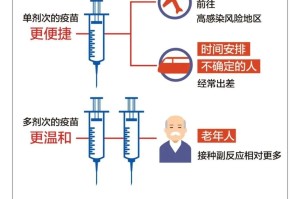

- 技术路线竞争:面对辉瑞mRNA疫苗的高效力,中国需加快新技术研发,北京已启动mRNA疫苗临床试验,长春则探索重组蛋白疫苗的产业化。

- 公众信任问题:长春长生疫苗事件(2018年)曾引发公众对疫苗安全的担忧,行业监管仍需加强。

未来展望:从抗疫到常态化

- 加强国际合作:推动疫苗专利豁免,支持非洲、南美洲等地的本地化生产。

- 多技术路线并行:北京布局mRNA、腺病毒载体疫苗,长春提升灭活疫苗的迭代速度。

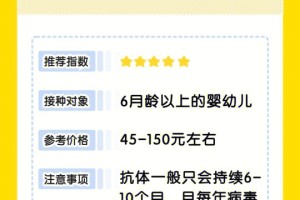

- 公共卫生体系建设:双城经验可推广至其他传染病防控,如流感、HPV疫苗的研发。

北京与长春的疫苗故事,是中国科技自立自强与产业转型的缩影,从实验室到生产线,从国内接种到全球援助,这两座城市以不同的角色诠释了“人民至上、生命至上”的理念,随着生物医药产业的升级,双城联动或将成为中国参与全球卫生治理的重要支点。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年,后续进展需结合最新信息更新。

发表评论