香港疫情地区分布图,疫情热点与防控策略分析

自2020年初新冠疫情爆发以来,香港作为国际金融中心和人口密集的大都市,经历了多轮疫情冲击,尽管香港特区政府采取了一系列防疫措施,但由于人口流动性高、居住环境密集,疫情在不同地区的传播情况存在显著差异,为了更好地了解疫情发展趋势,香港政府及研究机构发布了“香港疫情地区分布图”,以数据可视化的方式展示不同区域的感染情况,帮助公众和决策者掌握疫情动态。

本文将深入分析香港疫情地区分布图的特点、影响因素、防控策略,并探讨未来可能的防疫方向,文章将从以下几个方面展开:

- 香港疫情地区分布图的数据来源与制作方法

- 疫情热点区域及其特征

- 影响疫情分布的主要因素

- 政府与社区的防疫措施

- 未来防疫策略的优化建议

香港疫情地区分布图的数据来源与制作方法

香港疫情地区分布图主要基于以下几个数据来源:

- 香港卫生署:每日公布的确诊病例数据,包括患者的居住地、工作地点等信息。

- 医院管理局:提供住院患者的地理分布情况。

- 社区检测中心:大规模核酸检测结果,帮助识别潜在感染群组。

- 移动通信数据:通过手机信号分析人群流动情况,辅助判断传播风险。

这些数据经过整理后,通常以热力图(Heatmap)或分级统计图(Choropleth Map)的形式呈现,不同颜色代表不同感染风险等级。

- 红色:高风险区(每10万人感染率较高)

- 橙色:中风险区

- 绿色:低风险区

部分研究机构还会结合GIS(地理信息系统)技术,分析疫情与人口密度、交通网络、医疗资源分布等因素的关系,以更精准地预测疫情发展趋势。

疫情热点区域及其特征

根据香港疫情地区分布图,疫情热点主要集中在以下几个区域:

(1) 九龙地区:深水埗、油尖旺

- 人口密集:这些区域旧楼林立,劏房(分割房)众多,居住环境拥挤,通风条件差,容易造成病毒快速传播。

- 流动性高:油尖旺是商业和旅游中心,人流密集,增加了交叉感染风险。

- 低收入群体集中:部分居民难以负担高昂的检测费用或隔离成本,导致疫情控制难度加大。

(2) 新界地区:沙田、屯门

- 公共屋邨聚集:沙田、屯门等地区有大量公共房屋,人口密度高,一旦出现感染个案,容易形成社区传播链。

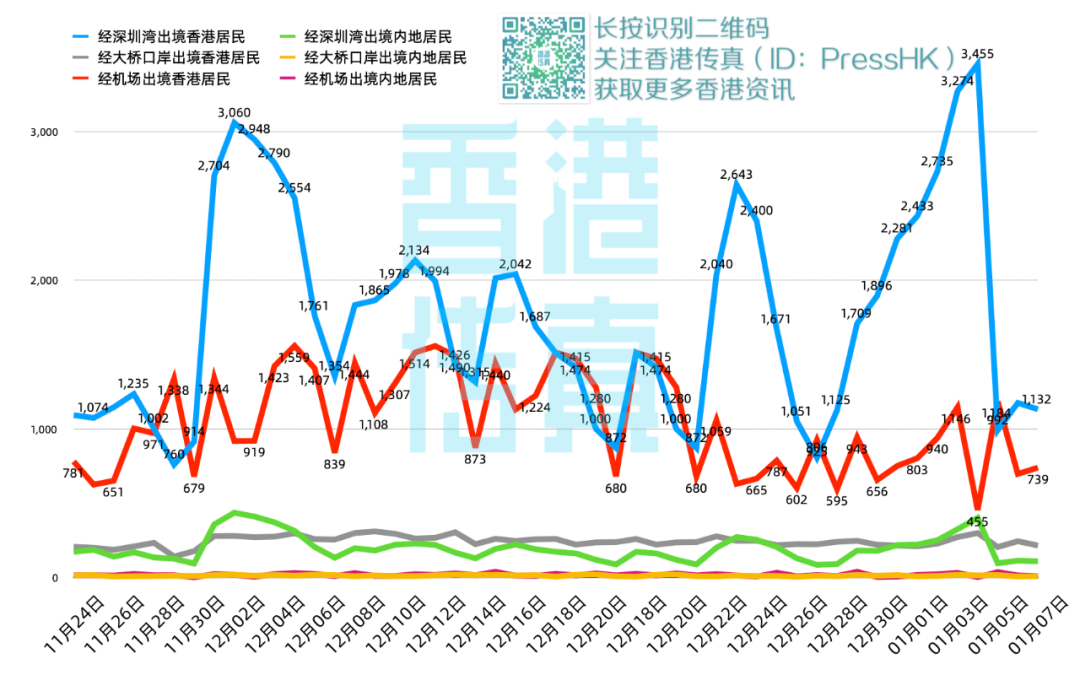

- 跨境活动频繁:屯门靠近深圳湾口岸,部分居民需往返内地,增加了输入性病例的风险。

(3) 港岛地区:湾仔、中西区

- 商业与住宅混合:湾仔和中西区既有高端住宅,也有老旧唐楼,疫情分布不均。

- 外籍人士聚集:部分外籍人士因社交活动较多,曾出现酒吧群组感染。

影响疫情分布的主要因素

(1) 人口密度与居住环境

香港是全球人口密度最高的城市之一,尤其是旧区和公屋,居住空间狭小,增加了病毒传播风险。

(2) 社会经济因素

低收入群体因工作性质(如服务业、清洁工等)难以居家办公,且部分人依赖公共交通工具,感染风险较高。

(3) 政府防疫政策

- 围封强检:政府曾对疫情严重的屋邨实施“围封强检”,短期内降低传播风险。

- 疫苗接种率:部分地区接种率较低,导致免疫屏障薄弱。

(4) 跨境流动

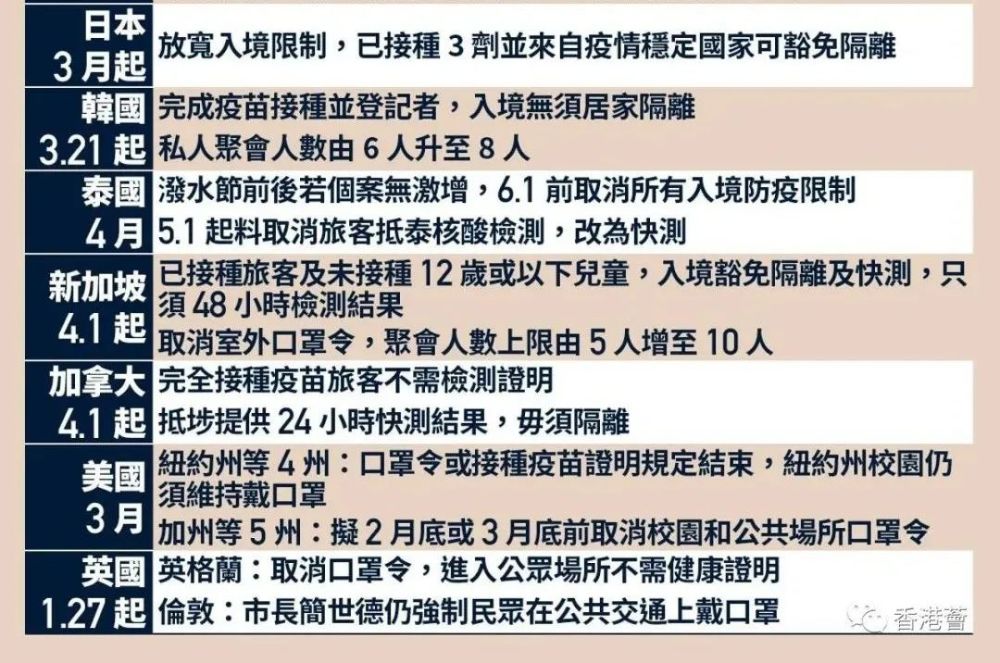

香港作为国际枢纽,输入性病例对本地疫情影响较大,尤其是与内地通关后,部分区域感染率上升。

政府与社区的防疫措施

(1) 分区精准防控

政府根据疫情地区分布图,对高风险区加强检测和隔离措施,

- 强制检测公告:要求特定区域居民接受核酸检测。

- 限制聚集:在疫情严重区域禁止堂食、关闭娱乐场所。

(2) 疫苗接种推广

政府设立社区疫苗接种中心,并针对低接种率地区加强宣传,提高群体免疫力。

(3) 社区协作

- 义工组织:协助派发防疫物资,帮助弱势群体。

- 大数据追踪:利用“安心出行”APP追踪确诊者活动轨迹。

未来防疫策略的优化建议

(1) 加强旧区改善

- 改善劏房通风条件,减少病毒传播风险。

- 提供更多临时隔离设施,避免家庭聚集感染。

(2) 提升检测效率

- 推广快速抗原检测,让居民能更早发现感染。

- 优化核酸检测流程,减少排队聚集。

(3) 优化疫苗接种策略

- 针对长者及慢性病患者,提供上门接种服务。

- 研究混合免疫策略(如“疫苗+自然感染”模式)。

(4) 平衡经济与防疫

- 逐步放宽低风险区社交限制,恢复经济活动。

- 加强跨境防疫协作,确保与内地通关安全。

香港疫情地区分布图是防控疫情的重要工具,它不仅能帮助政府制定精准的防疫政策,也能让公众了解自身所在区域的风险等级,香港需要在科学防疫、社会协作、经济复苏之间找到平衡,才能有效应对疫情挑战,通过持续优化防疫策略,香港有望在保障公共卫生的同时,逐步恢复正常生活秩序。

发表评论