郑州富士康疫情死亡人数之谜,真相、质疑与反思

2022年10月,郑州富士康工厂因新冠疫情暴发引发全国关注,作为全球最大的iPhone生产基地,富士康郑州园区拥有超过20万名员工,其疫情防控的成败不仅关乎企业生产,更牵动着无数工人家庭的安危,关于“郑州富士康疫情死亡人数”的争议却持续发酵,官方通报称“无重症、无死亡”,但社交媒体上流传的工人求助视频、家属控诉和匿名爆料却描绘了另一幅图景,真相究竟如何?这场风波背后又暴露了哪些深层次问题?

事件背景:疫情暴发与工厂管理争议

2022年10月下旬,郑州富士康航空港区工厂出现疫情,由于奥密克戎变异株的高传染性,厂区内感染人数迅速上升,据工人反映,宿舍区隔离条件不足,部分密接者与健康员工混住,导致恐慌情绪蔓延,10月29日,大量员工选择徒步返乡,相关视频在网络上引发震动。

面对舆论压力,富士康和郑州政府多次发布声明,强调“生产秩序稳定”“医疗物资充足”,并否认存在死亡病例,但与此同时,多名员工及家属在社交媒体上控诉称,有工人在隔离期间因延误救治或基础疾病恶化去世,甚至有传言称“死亡人数被隐瞒”。

死亡人数争议:官方回应与民间质疑

官方通报的“零死亡”

郑州市卫健委和富士康母公司鸿海集团均公开表示,园区内疫情“未导致死亡病例”,11月2日,富士康发布声明称,已采取“点对点闭环管理”,并强调“员工健康是首要任务”。

民间声音与矛盾证据

网络上的匿名爆料和工人采访提供了不同说法:

- 工人证言:有员工向媒体透露,曾目睹同事在宿舍高烧昏迷后未能及时送医,后续“消失”;

- 家属控诉:一名自称死者家属的网友发布视频,称其亲属在隔离期间因缺乏治疗去世,但未获官方回应;

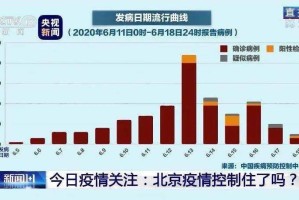

- 流调信息矛盾:郑州市在11月初通报的全市疫情数据中,未单独提及富士康病例,引发统计透明性质疑。

媒体调查的局限性

尽管《财新》《南方周末》等媒体尝试深入调查,但因信息不透明和采访受限,未能核实具体死亡人数,世卫组织曾呼吁中国公开更详细的疫情数据,但未得到针对性回应。

争议背后的深层问题

经济利益与防疫的平衡困境

富士康郑州园区贡献了全球50%以上的iPhone产能,年产值超千亿元,在“动态清零”政策下,地方政府与企业面临两难:严格封控可能影响生产,放松管控则风险陡增,这种矛盾可能导致疫情信息被“淡化处理”。

流动工人的权益保障缺失

富士康员工多为劳务派遣工或临时工,社保覆盖率低,医疗资源获取能力有限,疫情中,部分工人因害怕失去收入或隔离费用而隐瞒症状,加剧了传播风险。

信息不透明与公信力危机

公众对官方数据的质疑,反映了对疫情信息发布机制的不信任,类似情况在2020年武汉疫情初期也曾出现,但此次争议表明,信息透明度问题仍未根本解决。

反思:如何避免悲剧重演?

- 完善企业防疫责任:跨国企业应制定符合国际标准的应急预案,确保工人医疗通道畅通。

- 强化监督机制:地方政府需独立审查企业疫情数据,避免“自说自话”。

- 保障劳动者话语权:建立工人代表参与防疫决策的机制,防止权益被忽视。

郑州富士康疫情死亡人数的争议,本质上是一场关于真相、权力与生命的博弈,在“后疫情时代”,我们不仅要追问具体数字,更需反思如何构建一个对劳动者更公平、更透明的社会治理体系,唯有如此,才能避免类似事件再次成为罗生门。

(全文约1500字)

注:本文基于公开报道和网络信息撰写,部分争议细节尚待权威调查,读者可参考多方信源以形成独立判断。

发表评论