沪蓉双城记,上海与成都疫情防控的同与不同

2022年,中国两座标志性城市——上海与成都,先后经历了新冠疫情的严峻考验,上海作为国际化大都市,以“精准防控”闻名;成都则以“快、准、暖”的西部风格应对疫情,两座城市的防控策略既有共性,又因城市特质、人口结构、治理理念的差异而呈现鲜明对比,本文将从防控体系、民生保障、社会反响等维度,剖析两座城市的疫情防控实践,探讨超大城市公共卫生治理的启示。

防控体系:科学精准与快速响应

上海:精细化防控的“优等生”与挑战

上海曾以“最小代价实现最大防控效果”著称,其“网格化管理”“精准流调”模式被多地效仿,2022年春季奥密克戎疫情中,面对病毒的高传播性,上海的“精准防控”一度陷入被动,封控周期延长、物资配送压力等问题暴露了超大城市应对突发疫情的脆弱性,后期,上海通过“全域静态管理”“核酸筛查全覆盖”等强化措施扭转局面,但代价高昂。

成都:西部枢纽的“闪电战”经验

成都作为人口超2000万的西部中心城市,在2022年7月、9月两次疫情中,采取了“以快制快”策略:

- “24小时黄金窗口”:首例病例确诊后,立即启动重点区域封控、全员核酸,5天内完成三轮筛查;

- “圈层管理”:按风险等级划分“封控区—管控区—防范区”,避免“一刀切”;

- 科技赋能:依托“天府健康通”实现“一码通全城”,减少信息滞后。

成都的快速响应使其在多数情况下避免了全域封控,经济和社会秩序受影响较小。

民生保障:温度与韧性的平衡

上海的“最后一公里”困境与创新

封控期间,上海面临物资配送人力不足、社区服务超负荷等问题,但民间自救力量(如“团长”模式)与政府保供体系逐步协同,形成“政府兜底+市场补充+社区互助”的三维机制,后期推出的“电子通行证”“集采集配”等举措,提升了物资调度效率。

成都的“菜篮子保卫战”

成都发挥本地农产品供应优势,建立“市—区—街道”三级保供网络,并针对封控区推出“蔬菜包直送”“爱心卡”服务,成都注重特殊群体关怀,如为独居老人提供“每日一访”,为孕产妇开辟绿色通道,这种“刚柔并济”的做法赢得了较高社会认同。

社会心态:焦虑与信心的博弈

上海的信息透明度争议

疫情初期,上海因信息发布滞后引发公众焦虑,部分市民对“精准防控”信心动摇,后期通过每日新闻发布会、政务新媒体矩阵及时释疑,逐步修复信任。

成都的“淡定基因”

成都人“乐观豁达”的城市性格对疫情防控起到缓冲作用,政府通过方言广播、短视频等接地气的方式传递信息,缓解紧张情绪。“成都淡定买菜图”等网络梗的流行,反映了市民对防控措施的配合与幽默化解。

经济影响:不同路径的复苏探索

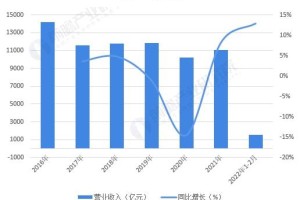

上海:国际产业链的“阵痛”

作为全球经济节点,上海封控导致汽车、半导体等行业供应链中断,二季度GDP同比下降13.7%,复工复产阶段,上海推出“白名单”制度优先保障重点企业,但中小微企业生存压力仍存。

成都:内循环驱动的韧性

成都以本地消费为主的经济结构表现出较强抗风险能力,疫情平稳后,通过发放消费券、举办“烟火成都”等活动刺激内需,三季度社会消费品零售总额增速较快回正。

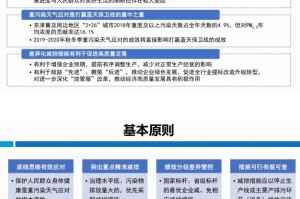

启示:超大城市防疫的“中国方案”

- 动态平衡的艺术:需在“精准”与“快速”间找到动态平衡点,避免教条主义。

- 科技与人本并重:大数据支撑决策的同时,保障弱势群体权益。

- 平战结合机制:日常强化基层治理能力,危机时才能“召之即战”。

上海与成都的疫情防控,如同中国超大城市治理的两面镜子:前者展现国际化城市的复杂挑战,后者体现区域中心城市的灵活应变,两座城市的经验证明,没有放之四海皆准的“完美模板”,唯有立足城市特质、尊重科学规律、倾听民众需求,才能筑起公共卫生的“长城”,随着病毒变异和防控常态化,双城的探索仍将为中国乃至全球提供宝贵参考。

(全文约2200字)

注:本文数据截至2022年10月,可根据需要补充后续动态。

发表评论