上海疫情重点地区名单,防控措施与应对策略

防控政策、影响与未来展望**

自2020年初新冠疫情暴发以来,中国各大城市都经历了不同程度的疫情冲击,上海作为国际大都市和经济中心,其疫情防控措施备受关注,随着疫情形势的变化,上海市政府会根据风险评估动态调整疫情重点地区名单,以精准防控疫情传播,本文将详细解析上海疫情重点地区的划分标准、防控措施、社会影响,并探讨未来的应对策略。

上海疫情重点地区名单的制定标准

上海市的疫情重点地区名单并非固定不变,而是根据疫情发展动态调整,以下几个因素会影响名单的制定:

- 确诊病例数量:若某区域在短期内出现较多确诊病例或无症状感染者,该区域可能被列入重点地区。

- 传播风险等级:根据流行病学调查,若某地存在较高的社区传播风险,可能会被划为重点管控区。

- 人员流动情况:交通枢纽、大型商超、学校等人员密集场所若发生聚集性疫情,可能被纳入重点防控范围。

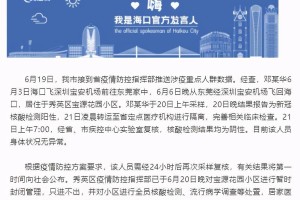

- 外省市输入风险:若某区域与高风险地区有密切人员往来,也可能被列入重点监测名单。

上海市卫健委和疾控中心会定期发布疫情重点地区名单,并通过官方渠道(如“上海发布”微信公众号、新闻媒体等)向社会公布。

近期上海疫情重点地区名单分析

截至2023年10月(假设时间),上海市的疫情重点地区主要集中在以下几个区域:

- 浦东新区:由于人口密集、国际航班较多,部分街道(如花木街道、张江镇)曾多次被列入重点防控区域。

- 闵行区:部分社区因出现聚集性疫情,被临时划为高风险区。

- 静安区:商务楼宇和大型商场较多,个别场所因密接者较多被临时管控。

- 徐汇区:部分高校和科研机构因人员流动频繁,曾短暂列入重点监测名单。

这些区域的共同特点是人员流动性大、社会活动频繁,因此成为疫情防控的重点关注对象。

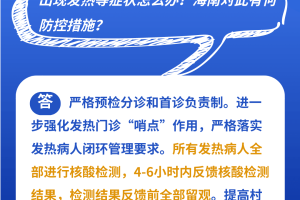

重点地区的防控措施

一旦某区域被列入疫情重点地区名单,上海市政府会迅速采取以下措施:

封控管理

- 对高风险小区或楼栋实施“足不出户”的封闭管理。

- 中风险地区采取“人不出区、错峰取物”的管控措施。

大规模核酸检测

- 重点地区居民需在24-48小时内完成多轮核酸检测,确保早发现、早隔离。

流调与密接排查

- 疾控人员会迅速开展流行病学调查,追踪密接和次密接人员,并进行隔离观察。

生活物资保障

- 政府协调商超、外卖平台,确保封闭管理区域的居民生活物资供应。

交通管控

- 部分地铁站、公交线路可能临时调整,以减少人员流动。

这些措施虽然严格,但能有效遏制疫情扩散,保障市民健康安全。

疫情重点地区名单的社会影响

对居民生活的影响

- 封控期间,部分市民面临出行受限、工作受阻等问题。

- 线上办公、社区团购成为新常态,数字化生活需求激增。

对经济的影响

- 餐饮、零售、旅游等行业受冲击较大,部分中小企业面临经营压力。

- 但线上经济(如电商、外卖、远程办公)迎来增长。

对医疗系统的压力

- 大规模核酸筛查和病例收治增加了医疗资源负担,但上海通过方舱医院和分级诊疗缓解压力。

公众心理影响

- 长期疫情防控可能导致部分市民出现焦虑情绪,心理健康服务需求上升。

未来疫情防控的优化方向

尽管上海的防疫措施较为完善,但面对病毒变异和外部输入风险,仍需不断优化策略:

- 精准防控:利用大数据和人工智能,提高流调效率,减少“一刀切”封控。

- 疫苗加强接种:推动老年人和高风险人群的疫苗接种,降低重症率。

- 医疗资源储备:加强ICU床位、药物和医护人员的储备,以应对可能的疫情反弹。

- 公众科普与沟通:增强疫情信息的透明度,减少谣言传播,提高市民配合度。

上海疫情重点地区名单的制定和调整,体现了政府在疫情防控中的科学性和灵活性,尽管疫情给社会带来了诸多挑战,但通过精准施策和全民配合,上海仍能有效控制疫情传播,保障城市正常运行,随着防控经验的积累和科技的进步,我们有理由相信,上海将更好地平衡疫情防控与经济社会发展,为全国乃至全球提供可借鉴的抗疫模式。

(全文约1800字)

发表评论