上海疫情下的本地生活,挑战与韧性

2022年春季,上海这座国际化大都市遭遇了自新冠疫情暴发以来最严峻的挑战,奥密克戎变异株的高传染性使得感染人数激增,迫使政府采取严格的封控措施,这场疫情不仅考验了城市的应急管理能力,也对本地居民的日常生活、经济、心理和社会关系产生了深远影响,本文将探讨上海疫情期间本地居民的生活状态,分析疫情带来的挑战,并展现上海市民在困境中展现出的韧性与团结。

疫情初期的混乱与适应

1 突如其来的封控

3月底,上海市政府宣布采取“分区封控”措施,随后升级为全域静态管理,这一决定让许多市民措手不及,超市、菜市场出现抢购潮,线上配送平台订单激增,物流系统一度瘫痪,许多家庭面临食物短缺的困境,尤其是独居老人和外来务工人员。

2 物资供应的挑战

封控初期,物资配送成为最大难题,由于物流受限,许多居民不得不依赖社区团购和志愿者配送,本地菜农因运输受阻,蔬菜滞销,而城市居民却面临“买菜难”的困境,这种供需矛盾暴露了应急供应链的脆弱性。

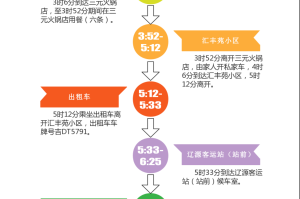

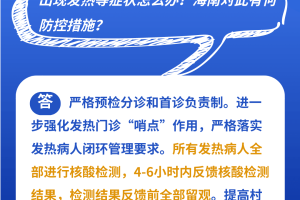

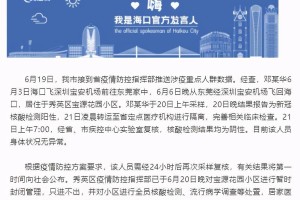

3 信息的不确定性

疫情期间,政策不断调整,市民对封控期限、核酸检测安排等信息充满焦虑,社交媒体上流传的各种消息加剧了恐慌情绪,官方与民间信息的不对称使得部分市民对政府措施产生质疑。

社区互助与民间力量

1 邻里关系的重构

疫情让原本疏远的邻里关系变得紧密,许多小区自发组建微信群,居民互相分享物资、交换信息,年轻人帮助老年邻居操作手机下单买菜,志愿者为行动不便者送药送餐,这种互助模式在特殊时期成为维系社区运转的重要力量。

2 志愿者的无私奉献

疫情期间,无数普通市民挺身而出,成为社区志愿者,他们协助核酸检测、分发物资、照顾弱势群体,甚至承担高风险楼栋的消杀工作,许多志愿者连续工作数十天,展现了上海市民的责任感与担当。

3 民间团购的兴起

由于官方配送能力有限,民间团购成为主要补给渠道,小区居民自发组织“团长”,对接供应商,集中采购生活必需品,这种自下而上的供应链模式在特殊时期发挥了巨大作用,但也因价格和质量问题引发争议。

经济与就业的冲击

1 中小企业的困境

封控导致大量商铺、餐厅、小型企业停业,许多店主面临租金、工资和库存积压的多重压力,尽管政府推出减免税收、延迟社保等扶持政策,但仍有许多企业难以为继,尤其是依赖线下客流的小微商户。

2 灵活就业者的生存挑战

外卖骑手、网约车司机、家政服务人员等灵活就业群体收入锐减,部分外来务工人员因无法工作而陷入经济困境,甚至被迫离开上海,疫情加剧了城市底层劳动者的生存压力。

3 远程办公的普及

疫情期间,许多企业推行居家办公,虽然远程工作减少了人员流动,但也带来效率下降、沟通成本增加等问题,部分行业(如IT、金融)适应较快,而制造业、服务业则受到更大冲击。

心理健康与社会情绪

1 长期封控的心理压力

长时间的居家隔离让许多市民产生焦虑、抑郁情绪,尤其是独居者、有小孩的家庭,以及需要定期就医的慢性病患者,心理压力更为突出,部分市民在社交媒体上表达不满,反映出对政策执行方式的争议。

2 代际差异的显现

年轻一代更依赖互联网获取信息和社交支持,而老年人则面临数字鸿沟问题,许多老人不会使用智能手机,难以参与团购或在线问诊,加剧了他们的无助感。

3 社会信任的考验

疫情期间,部分市民对政府的信任度下降,尤其是当物资分配不均、核酸检测安排混乱时,但同时,也有许多人通过互助行动重建了社会信任,展现了城市的凝聚力。

解封后的复苏与反思

1 逐步恢复正常生活

6月后,上海逐步解封,商业活动重启,市民走出家门,街头重现活力,但疫情的影响并未完全消失,许多行业仍需时间恢复,市民的消费信心也尚未完全回归。

2 城市治理的改进空间

此次疫情暴露了上海在城市应急管理、物资保障、信息透明等方面的不足,如何优化公共卫生体系、提升基层治理能力,成为城市管理者需要思考的问题。

3 市民韧性的彰显

尽管面临诸多困难,上海市民展现了极强的适应力和互助精神,无论是志愿者、医护人员,还是普通居民,都在用自己的方式贡献力量,这种韧性是城市复苏的重要动力。

上海疫情是一场严峻的考验,但也让这座城市展现出前所未有的团结与坚韧,从初期的混乱到后期的有序,从个体的无助到社区的互助,这段经历将成为上海城市记忆的重要部分,如何在常态化疫情防控下保障民生、恢复经济、重建信任,仍是这座城市需要面对的课题,而上海市民在疫情中展现的韧性,无疑将成为城市继续前行的力量源泉。

(全文约2000字)

发表评论