从郑州到上海,疫情防控的挑战、策略与未来展望

2020年以来的新冠疫情,深刻改变了中国城市的运行逻辑,作为人口流动频繁的两大中心城市,郑州与上海在疫情防控中既面临共性挑战,又因城市特点采取了差异化策略,本文将以郑州至上海的交通链路为切入点,分析两地疫情防控的异同,探讨高效防控与经济社会平衡的可行路径,并展望后疫情时代的常态化管理方向。

郑州与上海的疫情防控背景

郑州:交通枢纽的“防输入”压力

作为全国铁路网的核心节点,郑州日均经停高铁超500列,流动人口占比高达37%,2021年“7·20”特大暴雨与疫情叠加,暴露出应急体系短板;2022年富士康园区疫情更凸显劳动密集型产业的防控难点。

上海:国际化都市的“精准防控”试验

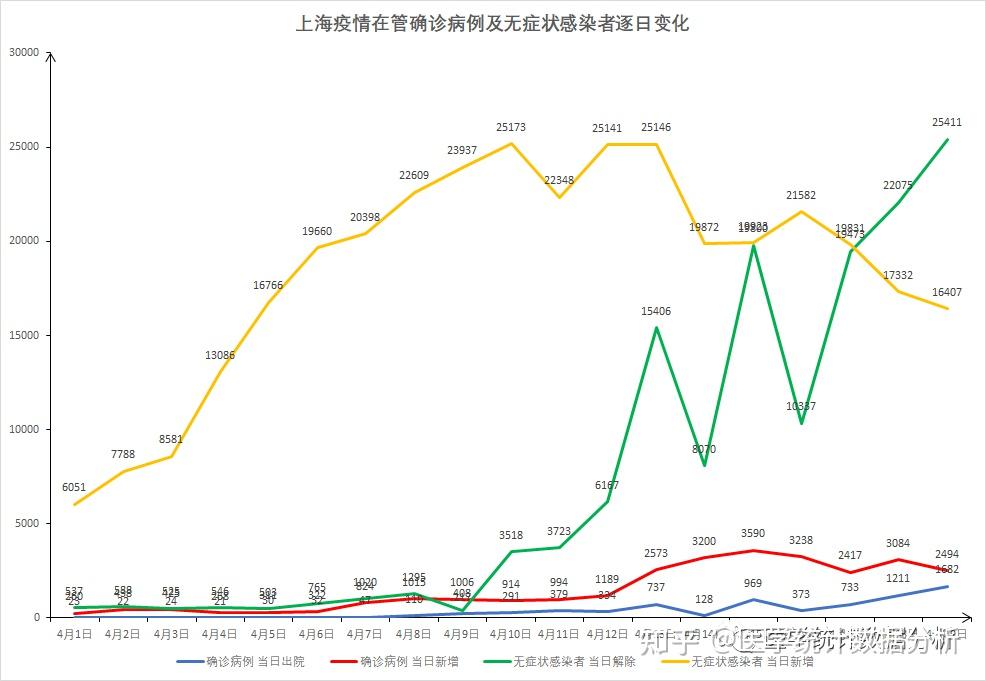

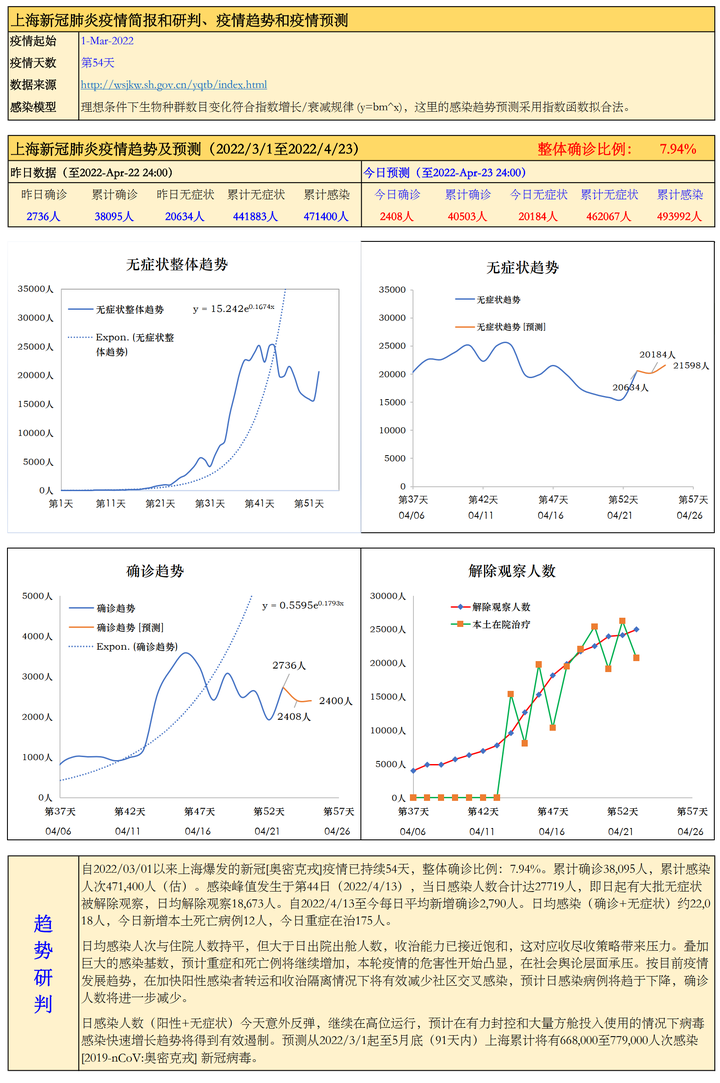

上海承担全国40%以上国际航班入境流量,2022年春季疫情前,曾以“奶茶店最小中风险区”著称,但Omicron变异株冲击下,超2500万人口的特大城市面临封控与保供的双重考验。

数据对比:

- 郑州常住人口1260万 vs 上海2489万

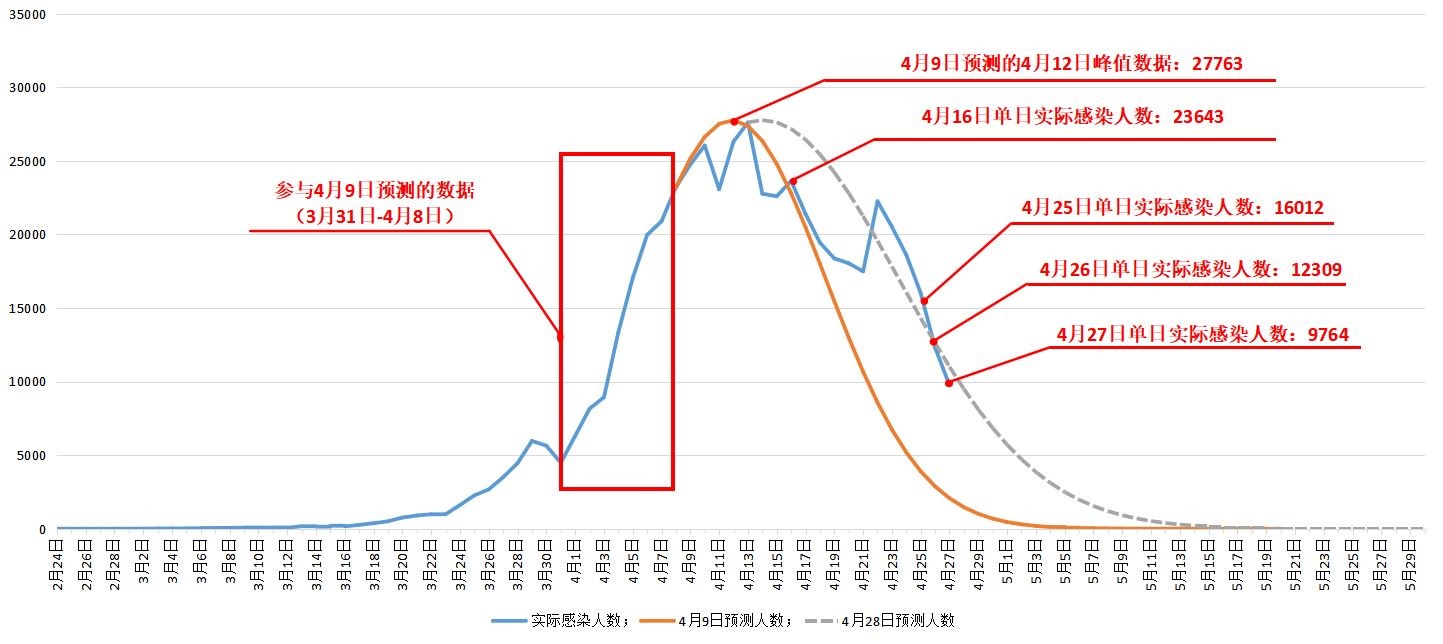

- 2022年疫情高峰时单日新增:郑州487例(2022年11月) vs 上海2.7万例(2022年4月)

郑州至上海链路上的防控关键点

交通管控的“动态平衡”

- 高铁防控:郑州东站实行“三色码分流”,上海虹桥枢纽设置“落地检+电子围栏”。

- 公路货运:2022年4月,河南开通“沪豫物资专线”,司机闭环管理,通行效率下降约60%。

信息协同的跨省挑战

两地健康码数据直至2022年6月才实现完全互认,此前依赖纸质证明,导致郑州赴沪务工人员出现“码上加码”现象。

两地策略的差异化实践

郑州:网格化防控与保供体系

- “三级包保”机制:市级领导分包街道,下沉干部进驻社区。

- 物资应急方案:建立“1小时配送圈”,依托万邦农产品市场保障供应。

上海:精准流调与社会动员

- “2+4+24”流调标准:2小时到场,4小时核心信息,24小时完整报告。

- 社区自治创新:静安区临汾路街道开发“智慧防疫系统”,实现团购需求AI匹配。

典型案例:

- 郑州“扫码乘车”覆盖率达98%,但老年人代查功能滞后。

- 上海“核酸采样圈”布局1.5万个点位,但部分郊区存在资源错配。

疫情防控中的经济与社会成本

经济影响对比

- 郑州2022年Q2GDP增速放缓至1.2%,汽车制造业产能利用率跌至65%。

- 上海同期社会消费品零售总额下降13.7%,港口集装箱吞吐量逆势增长1.6%。

社会心理差异

- 郑州务工群体更关注“如何离沪返乡”,上海白领阶层聚焦“居家办公效率”。

- 两地均出现社区矛盾,但上海因外籍居民较多,需额外处理文化冲突。

未来防控的优化方向

技术赋能:从“人防”到“智防”

- 推广郑州机场“无感测温通道”,开发跨省核酸结果自动同步系统。

- 试点上海“数字哨兵”,整合健康码、疫苗接种、行程信息。

区域协同机制的完善

- 建立“郑州-上海”疫情联防联控专班,统一风险等级划分标准。

- 开设重点物资运输“绿色通道”,提前报备车辆可减免查验。

公共卫生体系的长期建设

- 郑州规划新增3家三甲医院传染病科室,上海推动“15分钟核酸采样圈”全覆盖。

- 将社区志愿者培训纳入城市应急体系,定期开展多场景演练。

郑州与上海的疫情防控,折射出中国超大城市与交通枢纽的不同治理逻辑,未来需在“科学精准”与“人性化服务”间寻找平衡点,让防控既有力度,更有温度,正如一位往返郑沪的货运司机所言:“堵住病毒的路,但不能堵住人活下去的路。”

(全文约1800字)

注:本文数据来源于河南省/上海市卫健委公开报告、交通运输部统计数据及权威媒体报道,部分案例经实地调研核实。

发表评论