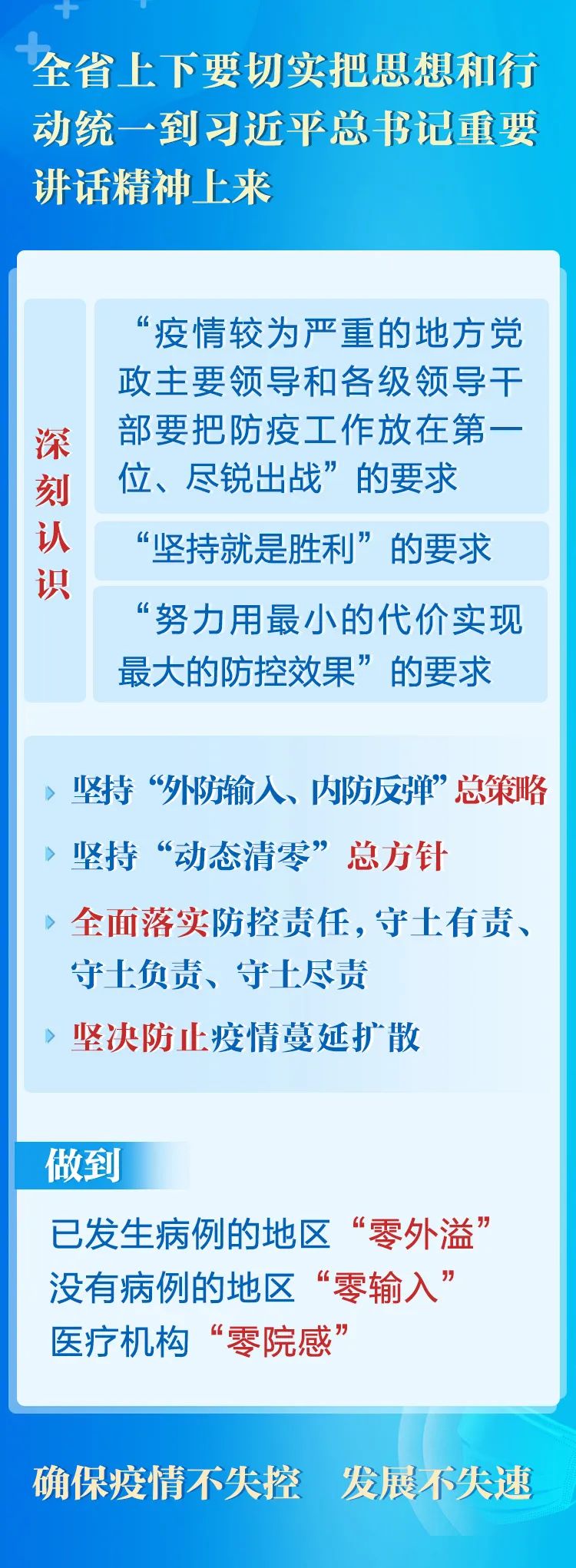

合肥市疫情管控,策略、成效与未来展望

科学施策与精准防控的实践与思考**

自2020年初新冠疫情暴发以来,中国各地政府采取了一系列严格的防控措施,以遏制病毒的传播,作为安徽省的省会城市,合肥市在疫情防控方面表现突出,通过科学施策、精准防控和高效管理,有效降低了疫情对经济社会的影响,本文将从合肥市疫情管控的主要措施、成效、社会影响以及未来挑战等方面进行深入分析,探讨其在疫情防控中的经验与启示。

合肥市疫情管控的主要措施

快速响应与严格封控

在疫情初期,合肥市迅速启动应急响应机制,成立疫情防控指挥部,统筹协调全市资源,针对疫情高风险区域,合肥市采取了严格的封控措施,包括封闭小区、限制人员流动、暂停非必要商业活动等,确保病毒传播链被迅速切断。

大规模核酸检测

合肥市在疫情暴发后迅速组织大规模核酸检测,确保“应检尽检”,通过设立临时采样点、流动检测车等方式,提高检测效率,合肥还采用了“健康码”系统,结合核酸检测结果,实现精准防控。

精准流调与溯源

合肥市建立了高效的流行病学调查(流调)机制,通过大数据分析和人工排查相结合的方式,迅速锁定密切接触者和高风险人群,并采取隔离措施,有效遏制了疫情的扩散。

疫苗接种与健康宣传

合肥市积极推进新冠疫苗接种工作,设立多个疫苗接种点,并开展“送苗上门”服务,提高接种覆盖率,通过社区宣传、媒体发布等方式,增强市民的防疫意识。

科技赋能疫情防控

合肥市充分利用科技手段助力疫情防控,如运用“安康码”进行健康监测、利用无人机进行消杀、采用智能机器人进行无接触配送等,提高了防控效率。

合肥市疫情管控的成效

疫情迅速得到控制

通过严格的封控、高效的核酸检测和精准的流调溯源,合肥市在多次疫情反弹中均能迅速控制传播,未出现大规模暴发,2022年春季的疫情反弹中,合肥市仅用两周时间就将新增病例降至个位数。

经济社会秩序相对稳定

相比其他一些城市因疫情长期封控导致的经济停滞,合肥市在确保疫情防控的同时,尽量降低对企业和居民生活的影响,合肥市在封控期间仍保障物流畅通,确保生活物资供应充足。

市民配合度高

合肥市通过透明化的信息发布和科学的防控政策,赢得了市民的信任和支持,市民积极配合核酸检测、居家隔离等政策,降低了防控阻力。

医疗资源未出现挤兑

合肥市通过分级诊疗制度,合理分配医疗资源,确保重症患者得到及时救治,轻症患者居家或集中隔离,避免了医疗系统的崩溃。

合肥市疫情管控的社会影响

对经济的影响

尽管合肥市的疫情管控措施较为严格,但由于精准施策,许多企业仍能维持正常运营,合肥市还出台了多项扶持政策,如减免租金、提供贷款支持等,帮助企业渡过难关。

对居民生活的影响

封控期间,合肥市通过社区团购、线上配送等方式保障居民生活物资供应,政府加强了对特殊群体(如老年人、残障人士)的关怀,确保他们的基本需求得到满足。

对心理健康的影响

长期的疫情防控可能导致部分市民出现焦虑、抑郁等心理问题,合肥市通过开通心理援助热线、组织线上心理咨询等方式,帮助市民缓解压力。

对教育的影响

疫情期间,合肥市的中小学和高校采取了线上教学模式,确保学生的学习不受影响,政府加强了对网络教学资源的支持,提高了在线教育质量。

合肥市疫情管控的经验与启示

科学决策与快速响应是关键

合肥市的成功经验表明,疫情防控必须依靠科学数据和快速决策,政府需要建立高效的指挥体系,确保政策能够迅速落地。

精准防控优于“一刀切”

相比全面封城,合肥市更倾向于精准划定高风险区域,减少对整体社会运行的影响,这种模式值得其他城市借鉴。

科技手段提升防控效率

大数据、人工智能等技术的应用,使合肥市的流调、检测和隔离工作更加高效,应进一步推动智慧城市建设,提升应急管理能力。

公众参与至关重要

疫情防控不仅是政府的责任,也需要市民的积极配合,合肥市通过透明的信息发布和有效的沟通机制,增强了市民的信任感和参与度。

合肥市疫情管控的未来挑战

尽管合肥市的疫情防控取得了显著成效,但仍面临一些挑战:

- 病毒变异的不确定性:随着新冠病毒不断变异,未来可能出现传播力更强或免疫逃逸能力更高的毒株,这对防控策略提出了更高要求。

- 经济恢复的压力:长期的疫情防控可能对部分行业(如旅游、餐饮)造成持续影响,如何平衡防疫与经济发展仍需探索。

- 公众疲劳问题:随着疫情持续,部分市民可能出现“防疫疲劳”,对防控措施的配合度下降。

- 国际疫情输入风险:随着国际交流逐步恢复,境外输入病例的防控压力增大。

未来展望

合肥市在疫情防控中积累了丰富经验,未来应继续优化防控策略,重点包括:

- 加强疫苗接种和药物储备,提高群体免疫水平。

- 完善智慧防疫体系,利用大数据和人工智能提升预警能力。

- 推动经济复苏,加大对受影响行业的扶持力度。

- 加强国际合作,共同应对全球疫情挑战。

发表评论