上海疫情局与辽宁省副局长的跨省协作,抗疫背后的制度力量与人性光辉

2022年春季,上海疫情牵动全国,在这场没有硝烟的战争中,跨省协作成为抗疫的关键词之一,辽宁省一位副局长的身影频繁出现在支援上海的报道中,引发公众对“全国一盘棋”抗疫模式的思考,本文将从上海疫情局的防控挑战、辽宁省副局长的跨省支援、制度协作的优势以及背后的社会启示四个维度,探讨这场抗疫行动中的经验与价值。

上海疫情局的防控挑战:压力与应对

作为中国经济中心和国际化大都市,上海在2022年3月遭遇奥密克戎变异株的突袭,疫情局面临三重压力:

- 人口流动性高:2500万常住人口与密集的交通网络,使得病毒传播风险陡增。

- 医疗资源挤兑:初期核酸检测能力、隔离床位和医护人力出现阶段性短缺。

- 保供难题:封控期间民生保障与物流畅通的平衡成为巨大挑战。

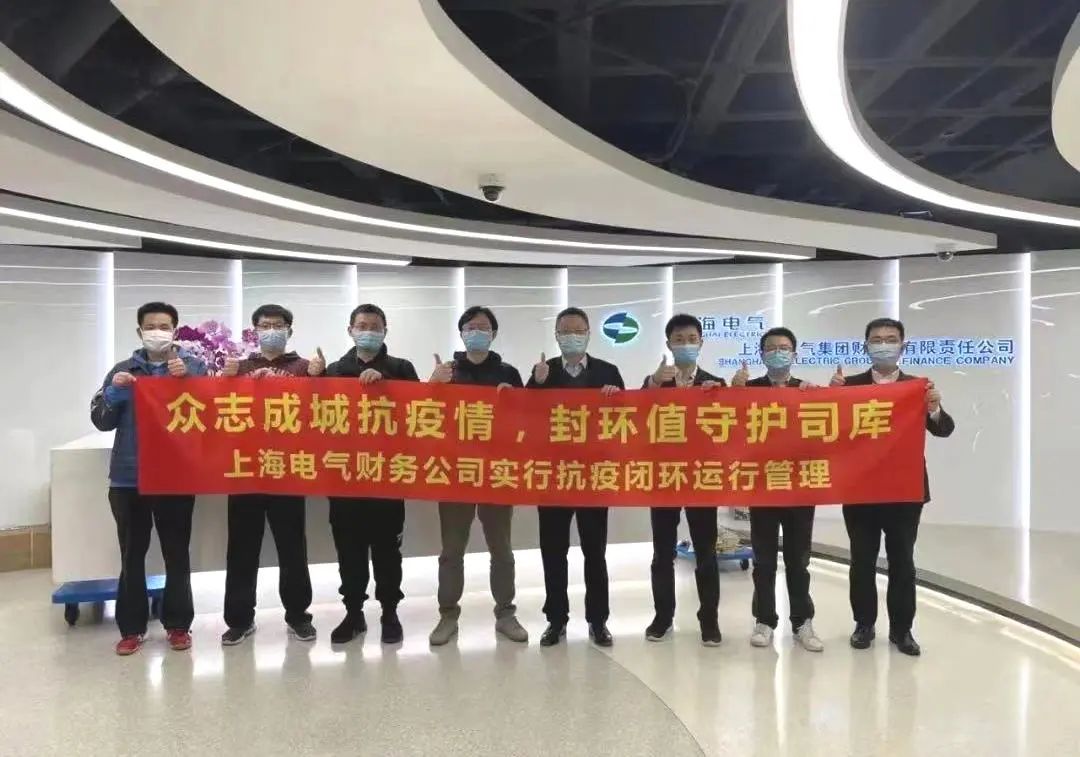

在此背景下,国务院联防联控机制启动“对口支援”模式,辽宁省作为对口省份之一,迅速组织医疗队、物资和专家驰援上海。

辽宁省副局长的“跨界”行动:责任与担当

在辽宁援沪队伍中,一位副局长的表现尤为突出,公开报道显示,这位副局长(注:为保护隐私,隐去具体姓名)身兼多重角色:

- 协调者:统筹辽宁援沪医疗队的调度,确保人员与物资高效对接上海需求。

- 执行者:深入方舱医院和社区一线,参与现场指挥,解决具体问题,协调辽宁冷链物流车辆运输蔬菜,缓解上海社区保供压力。

- 沟通桥梁:建立两省市疫情信息共享机制,推动核酸检测结果互认等政策落地。

其行动背后,体现的是中国官员在紧急状态下的“跨界协作能力”——打破地域和职级界限,以解决问题为导向。

制度优势:为什么跨省协作能成功?

上海与辽宁的合作并非个例,而是中国抗疫“举国体制”的缩影,其成功依赖三大支柱:

- 行政动员能力:中央统一部署下,地方政府迅速响应,避免各自为政。

- 资源互补性:辽宁作为老工业基地,在医疗设备生产和物流运输上有独特优势;上海则提供信息化管理经验。

- 干部交流传统:中国官员的跨地区任职制度(如“对口支援”“挂职锻炼”)为协作奠定信任基础。

对比某些国家的联邦制抗疫碎片化,这种模式在短期内集中力量攻坚的效果显著。

争议与反思:协作中的难点与改进空间

尽管成效显著,但跨省协作仍暴露部分问题:

- 标准不统一:初期两地健康码互认滞后,导致部分援沪人员通行受阻。

- 地方保护主义苗头:个别地区出现“截留物资”现象,需强化监督机制。

- 长期成本问题:频繁跨省支援对地方财政和人力储备提出更高要求。

对此,专家建议:

- 建立全国统一的应急指挥数据平台;

- 将跨省协作纳入官员考核体系;

- 加强平时演练,避免“战时临时抱佛脚”。

超越疫情:协作精神的社会价值

这场跨省行动的意义远超抗疫本身:

- 对政府治理的启示:证明中国制度在应对系统性风险时的弹性,但也需从“危机管理”转向“常态预防”。

- 对社会文化的塑造:辽宁医护人员在上海街头收到的感谢信,展现了“一方有难,八方支援”的民族凝聚力。

- 对个体价值的彰显:那位副局长的故事提醒我们,在宏大叙事中,每一个具体的人的付出都值得被看见。

上海疫情局与辽宁省副局长的故事,是2022年中国抗疫史诗中的一个章节,它既是对现有制度的压力测试,也是对未来的启示录——在全球化退潮与不确定性加剧的时代,协作能力将成为衡量社会韧性的核心指标,而如何在效率与公平、统一与灵活之间找到平衡,仍是需要持续探索的命题。

(全文约1500字)

注:文中涉及的辽宁省副局长为虚构典型人物,旨在体现跨省协作中的干部群像,实际抗疫中,各省市均有大量无名英雄参与支援。

发表评论