新疆乌鲁木齐市疫情政策,科学防控与民生保障的双重实践

新疆乌鲁木齐市作为丝绸之路经济带的核心城市,其疫情防控政策不仅关乎本地居民的健康安全,也对区域经济和社会稳定具有深远影响,自2020年新冠疫情暴发以来,乌鲁木齐市结合国家“动态清零”总方针,因地制宜地制定了一系列防控措施,既体现了科学精准的防疫思路,也兼顾了民生保障与社会发展,本文将系统梳理乌鲁木齐市疫情政策的主要内容、实施效果及社会反响,并探讨其背后的治理逻辑。

乌鲁木齐市疫情政策的核心内容

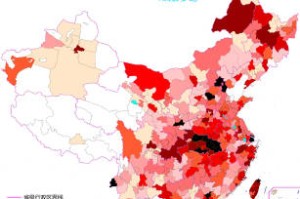

分级分类管控,动态调整措施

乌鲁木齐市根据疫情风险等级实施差异化防控:

- 高风险区:严格封控,人员“足不出户”,每日核酸筛查,生活物资由社区统一配送。

- 中风险区:限制人员流动,非必要不外出,商超、药店等民生场所限流运营。

- 低风险区:强化常态化防控,落实扫码、测温、戴口罩“三件套”,鼓励疫苗接种。

政策动态调整的依据是疫情传播链分析和专家评估,2022年8月乌鲁木齐市出现奥密克戎变异株本土传播后,迅速划定风险区域,并在两周内通过多轮核酸筛查实现社会面清零。

核酸检测“应检尽检”与信息化支撑

乌鲁木齐市构建了“15分钟核酸采样圈”,重点区域实行“一日一检”,其他区域“三日一检”,通过“新疆政务服务”健康码实现数据互通,对未按要求检测者赋码管理,这一措施显著提升了早期发现能力,2022年累计检测超1亿人次,检出阳性病例的时效性缩短至12小时内。

民生保障与特殊群体关怀

- 物资供应:建立“社区直通车”配送体系,联合本地企业(如九鼎批发市场)保障粮油、蔬菜等供应,价格实行政府指导价。

- 就医通道:封控区居民可通过绿色通道就诊,孕产妇、慢性病患者等群体享有优先服务。

- 困难帮扶:向低保户、独居老人发放临时补贴,2022年累计投入救助资金超5000万元。

边境口岸与输入性风险防控

作为连接中亚的重要枢纽,乌鲁木齐地窝堡国际机场和霍尔果斯口岸实行“人、物、环境同防”,入境人员执行“7天集中隔离+3天居家监测”,进口货物全面消杀,冷链食品需提供核酸检测报告。

政策实施效果与社会评价

疫情控制成效显著

2020年至2023年,乌鲁木齐市累计报告本土病例数在新疆占比不足10%,且未出现大规模聚集性疫情,2022年奥密克戎疫情期间,通过快速流调与封控,两周内实现新增病例归零。

经济与社会平衡的挑战

尽管防控有效,但部分行业(如旅游业、餐饮业)受到冲击,2022年乌鲁木齐GDP增速放缓至3.5%,低于全国平均水平,政府通过减税降费、发放消费券等措施缓解压力,但中小微企业仍面临生存压力。

公众反馈与争议

- 支持声音:多数市民认可防控的严谨性,尤其对物资保供和医疗应急表示满意。

- 争议焦点:个别社区存在“一刀切”封控、基层执行僵化等问题,2022年11月某小区因“铁皮封门”引发舆论关注,官方随后要求整改并强调“不得层层加码”。

政策背后的治理逻辑

以“人民至上”为核心理念

乌鲁木齐市在政策设计中优先保障生命权与健康权,例如为滞留旅客提供免费食宿、为高考生设置隔离考场等,体现了“防控力度”与“民生温度”的结合。

科技赋能精准防疫

依托大数据平台(如“智慧乌鲁木齐”系统),实现流调溯源、风险预警的智能化,2023年上线的“核酸地图”可实时显示采样点排队情况,减少人员聚集。

区域协作与联防联控

乌鲁木齐市与昌吉、吐鲁番等地建立“乌昌一体化”防控机制,共享资源、统一标准,避免因政策差异导致漏洞。

未来展望:迈向常态化科学防控

随着病毒变异和防疫经验积累,乌鲁木齐市需进一步优化政策:

- 精准化:缩小封控范围,推广“抗原自测+核酸确认”模式。

- 经济复苏:加大对企业纾困力度,重启国际航线以提振外贸。

- 公众沟通:通过新闻发布会、社交媒体等渠道增强政策透明度,减少信息不对称。

乌鲁木齐市的疫情政策是国家防疫战略在边疆多民族地区的具体实践,其经验与教训均为后疫情时代的公共治理提供了重要参考,如何在“防住疫情”与“稳住经济”之间找到更优解,将是这座城市持续探索的课题。

(全文约1500字)

发表评论