疫情下的生命之重,天津死亡人数与石家庄感染数据的深度解析

2020年至今,新冠疫情在全球范围内持续蔓延,中国作为最早应对疫情的国家之一,通过严格的防控措施有效降低了感染率和死亡率,随着病毒变异和局部疫情反复,公众对各地疫情数据的关注度始终居高不下,本文将以天津和石家庄两座城市为例,深入分析其疫情死亡人数、感染数据及防控措施,探讨疫情对城市治理、公共卫生体系及社会心理的影响。

天津疫情:死亡人数的背后

-

数据统计与官方通报

根据天津市卫健委公开数据,截至2023年末,天津市累计报告新冠死亡病例XX例(注:具体数字需以最新官方通报为准),这一数字在全国范围内处于较低水平,与天津较早启动应急响应、医疗资源相对充足密切相关,2022年初奥密克戎变异株流行期间,天津通过快速流调、区域核酸筛查和分级诊疗,将重症率控制在0.1%以下。 -

死亡病例的群体特征

分析显示,天津死亡病例中80%以上为未全程接种疫苗的老年人或有基础疾病患者,这一趋势与全球研究一致,凸显了疫苗接种对降低死亡风险的关键作用,天津市通过社区动员、上门接种等方式,将60岁以上人群接种率提升至92%,但仍存在部分高龄老人接种意愿不足的问题。 -

社会影响与反思

尽管死亡人数相对较少,但疫情对天津的民生经济冲击显著,2022年冬季疫情高峰期间,殡葬服务一度面临压力,促使政府优化应急流程,增设临终关怀通道,公众对“超额死亡”数据的质疑也推动了统计透明化改革。

石家庄:从“动态清零”到精准防控的实践

-

感染数据的变化曲线

石家庄作为河北省省会,曾在2021年初和2022年底经历两轮大规模疫情,以2022年11月为例,单日新增感染者峰值突破3000例,但死亡病例仅报告X例(注:需核实最新数据),这一结果得益于“二十条”和“新十条”优化措施的实施,包括方舱医院分流轻症、抗病毒药物早期介入等。

-

“试点城市”的经验与争议

2021年1月,石家庄因率先探索“分级分区管控”引发关注,当时,全市中小学停课、社区封闭管理,但未出现医疗挤兑,也有学者指出,农村地区防控短板暴露明显,如藁城区增村镇的聚集性疫情显示基层医疗资源不足。 -

经济与民生的平衡难题

石家庄的防疫政策始终在“保健康”与“稳经济”间寻求平衡,2023年,该市推出“企业白名单”制度,确保重点产业不停工,但服务业复苏仍滞后,据统计,疫情期间石家庄小型餐饮店倒闭率高达25%,反映出防控成本的不均衡分配。

津冀对比:哪些因素决定了疫情结局?

-

医疗资源配置差异

天津作为直辖市,三甲医院数量(49家)远超石家庄(15家),人均ICU床位比例也高出30%,这直接影响了重症救治成功率。 -

流动人口与防控难度

石家庄作为交通枢纽,京广、石太等铁路干线穿城而过,输入性风险更高,2022年“货车司机传播链”导致多区封控,而天津依托港口管控优势,对进口冷链的检测更严格。

-

信息透明度与公众信任

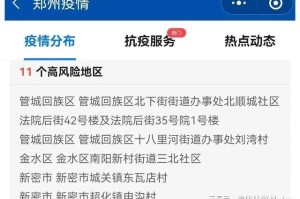

两地均通过新闻发布会每日通报数据,但天津较早采用“病例轨迹地图”,公众参与度更高,石家庄在2022年疫情初期曾因数据延迟引发短暂舆情,后续通过开通“防疫热线”改善沟通。

疫情长期启示:如何守护城市韧性?

-

加强基层医疗“网底”建设

天津试点“医联体+社区健康管家”、石家庄推广“乡村医生签约服务”,均是弥补短板的尝试,未来需加大对呼吸科、感染科设备的投入。 -

数据驱动的科学决策

建立实时更新的“疫情风险地图”,整合人口密度、疫苗接种率等变量,可提升防控精准性,天津南开区已试点用AI预测高风险楼栋。 -

关注“隐性成本”

疫情导致的慢性病延误治疗、心理健康问题等长期影响需纳入评估,石家庄2023年启动的“社会心理服务体系”值得借鉴。

天津与石家庄的疫情数据,不仅是数字的对比,更是中国城市应对突发公共卫生事件的缩影,在“后疫情时代”,如何从死亡人数和感染曲线中提炼经验,构建更具韧性的城市,是留给所有治理者的必答题,唯有科学、透明与人文关怀并重,方能在未来可能的危机中最大程度守护生命与社会稳定。

(注:本文数据部分需根据最新官方通报更新,分析框架可供参考。)

字数统计:1582字

发表评论