内蒙古呼和浩特新冠疫情防控纪实与思考

挑战、应对与启示**

2020年初,新冠疫情席卷全球,中国各地迅速响应,采取了一系列严格的防控措施,作为内蒙古自治区的首府,呼和浩特市在疫情防控中也经历了严峻的挑战,从最初的零星病例到后来的局部暴发,呼和浩特在疫情防控中积累了宝贵的经验,同时也暴露出一些值得反思的问题,本文将从呼和浩特新冠疫情的背景、防控措施、社会影响及未来启示等方面展开探讨,以期为未来的公共卫生管理提供参考。

呼和浩特新冠疫情的背景与发展

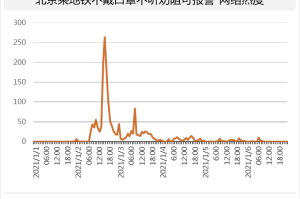

呼和浩特作为内蒙古的政治、经济、文化中心,人口流动性较大,疫情防控压力显著,2020年初,全国疫情暴发后,呼和浩特迅速启动应急响应,初期病例较少,主要依靠输入性病例管控,2022年初,随着奥密克戎变异株的传播,呼和浩特出现了较大规模的本地疫情,尤其是10月份的疫情反弹,使得防控形势骤然紧张。

此次疫情的特点是传播速度快、隐匿性强,部分病例在核酸检测前已形成社区传播,呼和浩特市政府迅速调整策略,采取封控管理、全员核酸筛查等措施,但仍面临医疗资源紧张、居民生活保障等挑战,疫情的发展不仅考验了城市的应急能力,也引发了社会各界对疫情防控策略的深入思考。

呼和浩特新冠疫情防控的主要措施

快速响应与封控管理

呼和浩特在疫情初期迅速划定高风险区,实施封闭管理,限制人员流动,2022年10月,呼和浩特对多个小区实行“足不出户”政策,并设立临时管控点,以减少社会面传播风险,政府加强了对重点场所(如商场、学校、医院)的管控,确保疫情不进一步扩散。

大规模核酸检测

为迅速筛查感染者,呼和浩特开展了多轮全员核酸检测,政府动员医护人员、社区工作者和志愿者,设立临时检测点,确保“应检尽检”,尽管初期存在排队时间长、检测结果延迟等问题,但随着流程优化,检测效率显著提高。

医疗资源调配与方舱医院建设

面对病例激增,呼和浩特迅速扩充医疗资源,包括增设隔离病房、建设方舱医院等,呼和浩特国际会展中心被改造成临时方舱医院,用于收治轻症和无症状感染者,缓解了定点医院的压力。

生活物资保障与社区服务

封控期间,政府通过社区配送、线上采购等方式保障居民生活物资供应,社区工作者和志愿者承担了物资分发、药品代购等工作,确保居民基本生活需求得到满足,政府还设立了24小时热线,及时回应民众诉求。

信息透明与舆情管理

呼和浩特市政府通过新闻发布会、官方社交媒体等渠道,及时公布疫情数据和防控政策,以减少公众恐慌,针对网络谣言,政府加强舆情监测,确保信息准确传播。

疫情防控中的挑战与问题

尽管呼和浩特在疫情防控中采取了多项有效措施,但仍面临诸多挑战:

医疗资源紧张

疫情高峰期,呼和浩特的医疗系统承受巨大压力,尤其是重症床位、医护人员和药品供应不足,部分患者因医疗资源挤兑而延误治疗,引发社会关注。

社区管理漏洞

部分社区在封控初期存在管理混乱现象,如物资配送不及时、核酸检测组织不力等,少数居民违反防疫规定,私自外出,增加了疫情传播风险。

经济与社会影响

长时间的封控对呼和浩特的经济造成冲击,尤其是餐饮、旅游、零售等行业受损严重,部分中小企业因停工停产面临生存困境,失业率上升,学生居家上网课、居民心理压力增大等问题也日益凸显。

信息沟通不畅

尽管政府努力加强信息透明,但部分居民仍反映政策解读不清、求助渠道不畅,一些隔离人员因信息不对称而未能及时获得医疗救助。

呼和浩特新冠疫情防控的经验与启示

呼和浩特的疫情防控实践为未来公共卫生管理提供了重要启示:

加强公共卫生体系建设

未来应加大对公共卫生基础设施的投入,包括提升核酸检测能力、扩充医疗资源、完善应急物资储备等,应建立更高效的疫情监测和预警机制,做到早发现、早处置。

优化社区管理与服务

社区是疫情防控的第一线,未来应加强社区工作者培训,提高应急管理能力,利用数字化手段(如智能门禁、线上报备系统)提升管理效率,减少人为疏漏。

平衡防疫与经济发展

疫情防控不能以牺牲经济为代价,政府应在确保安全的前提下,探索更灵活的防控策略,可采取精准防控措施,避免“一刀切”封控,支持企业复工复产。

加强公众科普与心理疏导

疫情防控不仅是政府的责任,也需要公众的配合,未来应加强健康科普宣传,提高居民的科学防疫意识,设立心理咨询热线,帮助民众缓解焦虑情绪。

完善信息沟通机制

政府应进一步优化信息发布渠道,确保政策解读清晰、求助渠道畅通,可利用大数据技术,建立疫情信息共享平台,提高应急响应效率。

呼和浩特的新冠疫情防控是一场艰巨的战役,既展现了政府的应急能力,也暴露了公共卫生体系的短板,呼和浩特乃至全国应从中吸取经验教训,进一步完善疫情防控体系,提升城市韧性,只有科学防控、精准施策,才能更好地应对未来的公共卫生挑战,保障人民健康与社会稳定。

(全文约2200字)

发表评论