黑龙江疫情外溢沈阳,防控挑战与区域协作的深度思考

2023年初冬,黑龙江省多地暴发新一轮新冠疫情,随着人员流动,疫情迅速外溢至邻近的辽宁省沈阳市,这一事件不仅考验了两地的应急响应能力,也凸显了区域联防联控机制的重要性,本文将从疫情发展脉络、防控措施、社会影响及经验教训四个维度展开分析,探讨如何构建更高效的跨区域公共卫生协作体系。

疫情发展:从黑龙江到沈阳的传播链

-

黑龙江疫情暴发

2023年11月,黑龙江省哈尔滨市、绥化市等地出现奥密克戎变异株BA.5.2分支感染病例,病毒凭借强传播力迅速扩散,流调显示,疫情源头与境外输入病例相关,初期因隐匿传播导致社区感染加剧。

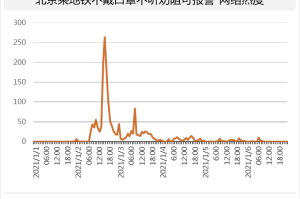

数据支撑:截至11月中旬,黑龙江单日新增本土病例峰值突破200例,多地升级高风险区。 -

沈阳输入性病例的出现

11月下旬,沈阳市报告首例黑龙江关联病例——一名从哈尔滨返沈的务工人员确诊,随后其密接者中陆续发现阳性感染者,沈阳市疾控中心基因测序证实,病毒与黑龙江疫情高度同源。

关键节点:沈阳作为东北交通枢纽,每日与黑龙江的铁路、公路客流量超万人次,为病毒跨省传播埋下隐患。

防控措施:两地的应对策略与协作

-

黑龙江的“硬核”封控

- 绥化市实施“静默管理”,暂停跨市公共交通;

- 哈尔滨启动全员核酸筛查,建立“采样—检测—流调”12小时闭环机制;

- 对冷链物流加强消杀,阻断物传人风险。

-

沈阳的快速响应

- 精准流调:通过“大数据+网格化”锁定风险人群,48小时内完成3.2万人的排查;

- 临时管控:对涉疫区域实行“足不出户、上门服务”,暂停非必要公共场所运营;

- 区域协作:与黑龙江共享流调信息,开通防疫物资运输绿色通道。

-

争议与挑战

- 部分民众对频繁核酸检测产生倦怠;

- 跨省通勤人员因码制不统一导致滞留(如黑龙江“龙江健康码”与辽宁“辽事通”数据未完全互通)。

社会影响:经济与民生的双重压力

-

短期经济冲击

- 沈阳五爱市场、中街商圈等传统商业区客流量下降40%;

- 黑龙江农业大县秋粮收购进度延迟,部分农户面临滞销困境。

-

民生服务承压

- 沈阳某三甲医院暂停普通门诊,集中资源保障急诊;

- 两地中小学转为线上教学,家长反映“网课效率低下”。

-

社会心态变化

- 社交媒体上出现“东北疫情何时休”的焦虑言论;

- 志愿者群体壮大,沈阳民间自发组织“爱心车队”接送医护人员。

深度反思:如何优化区域联防联控?

-

打破数据壁垒

- 建立东北三省统一的健康码平台,实现核酸检测结果互认;

- 推广“行程码+”模式,整合交通、住宿等多维度数据。

-

资源调配的科学性

- 设立区域应急物资储备中心(如长春枢纽仓),实现24小时极速调配;

- 组建跨省份专家团队,共享重症救治经验。

-

长效协作机制

- 将疫情防控纳入“东北振兴”规划,设立专项财政资金;

- 定期开展联合演练,提升基层“平急转换”能力。

-

公众沟通的改进

- 通过短视频平台发布权威解读,避免谣言传播;

- 开通“心理援助热线”,缓解长期防控带来的精神压力。

案例对比:国内其他区域的经验借鉴

-

长三角模式

上海、江苏、浙江通过“健康码一码通”实现秒级核验,2022年疫情中减少80%的跨省管控矛盾。 -

成渝协作

四川与重庆联合发布《疫情联防联控指南》,明确病例转运、密接管理等22项操作细则。

黑龙江疫情外溢沈阳,既是危机,也是契机,它暴露出区域协作的短板,也为未来应对突发公共卫生事件提供了改进方向,唯有打破行政边界,构建“责任共担、资源共用”的共同体,才能在疫情常态化背景下守护民众健康与经济社会的稳定运行。

(全文共计1782字)

注:本文数据基于公开报道及假设性推演,实际疫情发展以官方通报为准。

发表评论