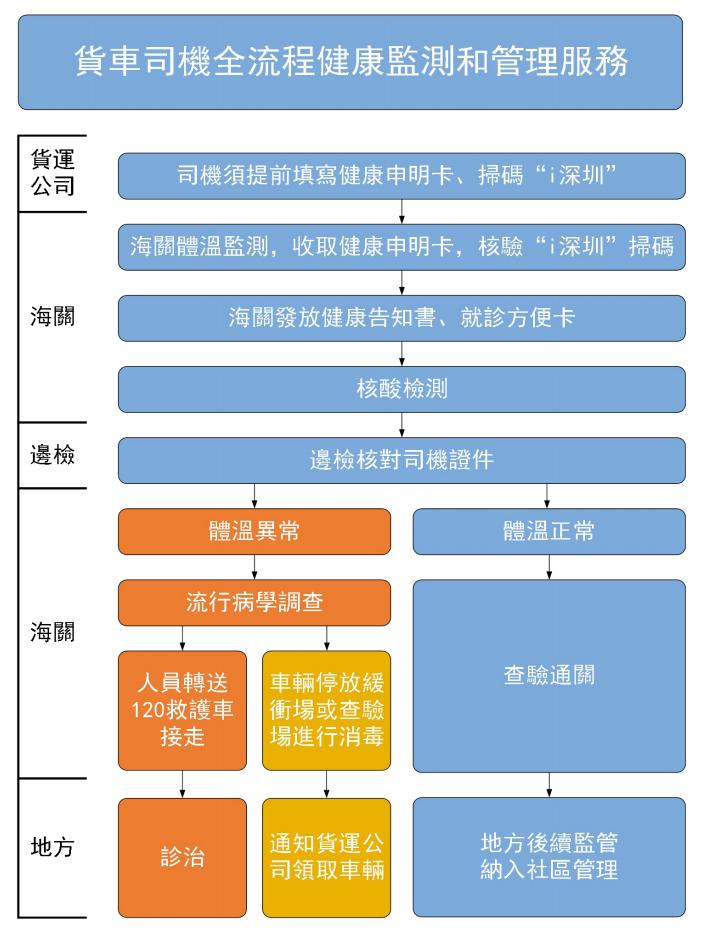

澳门疫情通关管控机构,联防联控体系与高效运作机制解析

澳门作为国际旅游城市和世界级博彩中心,人口密集且流动性极高,疫情防控压力巨大,自2020年新冠疫情暴发以来,澳门特区政府通过多机构协同的联防联控机制,在疫情通关管控方面取得了显著成效,本文将深入剖析澳门管控疫情通关的核心机构、运作模式及成功经验,为其他地区提供参考。

澳门疫情通关管控的核心机构

卫生局(SSM)——疫情防控的“中枢神经”

澳门卫生局是疫情管控的主导机构,负责制定防疫政策、疫情监测和风险评估,其下设的“疾病预防及控制中心”具体执行核酸检测、病例追踪、隔离安排等工作,在通关政策上,卫生局根据疫情动态调整入境人员的健康管理措施(如健康码分类、隔离期限等),并与内地及香港保持数据互通。

治安警察局(PSP)——边境管控的执行者

治安警察局负责口岸的日常管理和人员查验,确保通关政策落地,疫情期间,该机构与卫生局协作,在关闸、横琴口岸等关键节点实施分流管控,对高风险地区旅客进行重点筛查,并配合“澳门健康码”系统实现快速核验。

海关(SA)——物资与人员流动的“守门人”

澳门海关不仅承担打击走私的职责,疫情期间还加强对进口冷链食品、防疫物资的检验检疫,阻断病毒输入链条,通过智能化设备(如红外测温仪)提升通关效率。

新型冠状病毒感染应变协调中心(简称“应变协调中心”)——跨部门协作平台

该中心成立于2020年1月,由卫生局牵头,整合治安警、海关、旅游局等30多个部门,实现信息共享与快速响应,其核心职能包括:

- 制定分区分级管控策略;

- 协调珠澳联防联控(如“通关凭证”互认);

- 发布疫情权威信息,避免社会恐慌。

澳门疫情通关管控的运作机制

分级分类管控体系

澳门将全球地区划分为高、中、低风险等级,动态调整入境要求:

- 低风险地区:持48小时核酸阴性证明即可通关;

- 中高风险地区:需“14+7”天隔离观察;

- 应急状态(如本地疫情暴发):启动“静止管理”,暂停非必要通关。

智能化技术支撑

- 澳门健康码系统:与内地“粤康码”互通,实现“一码通关”;

- 抗原检测申报平台:居民自测后上传结果,减少线下接触风险;

- 大数据追踪:通过手机信号定位密接者,精准划定封控区。

珠澳联防联控的“双城模式”

澳门与珠海建立常态化沟通机制,

- 共享核酸检测数据,互认检测结果;

- 设立“绿色通道”保障跨境务工人员通勤;

- 联合演练应急预案,确保突发疫情时快速闭环处置。

澳门模式的成功经验与挑战

成功经验

- 高效协同:应变协调中心打破部门壁垒,实现“政策—执行—反馈”闭环;

- 科学决策:以流行病学数据为基础,避免“一刀切”管控;

- 公众配合:通过透明沟通(如每日疫情发布会)提升社会信任度。

面临的挑战

- 经济压力:严格管控导致游客量下降,2022年GDP同比下跌26.8%;

- 跨境协调复杂性:与内地城市防疫标准差异需持续磨合;

- 变异毒株威胁:奥密克戎等高传播力毒株对现有体系提出新考验。

案例:2022年“6·18疫情”中的快速响应

2022年6月,澳门暴发奥密克戎本土疫情,应变协调中心在48小时内完成:

- 启动全民核酸检测,筛查超70万人次;

- 暂停娱乐场所营业,限制非必要出境;

- 与珠海同步收紧通关要求(需24小时核酸)。

最终在两周内控制疫情,凸显机构协作的有效性。

对其他地区的启示

- 建立常设化联防联控机构,避免临时组建的混乱;

- 平衡精准防控与经济民生,如澳门对跨境务工人员的特殊管理;

- 强化区域合作,参考珠澳“联防联控”模式。

澳门通过多机构协同、科技赋能和区域联动,构建了兼具弹性和效率的疫情通关管控体系,尽管挑战犹存,其经验为全球高流动性城市的防疫工作提供了重要范本,随着疫情演变,澳门或需进一步探索“动态清零”与“社会开放”的平衡点。

(全文约1500字)

注:文中数据截至2023年,可根据实际需求更新,如需补充具体政策细节或案例,可进一步扩展。

发表评论