北京公交不再强制佩戴口罩,防疫政策调整与公众反应

防疫新阶段的社会反响与思考**

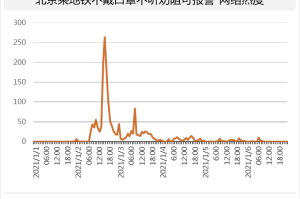

随着全球疫情形势的变化,中国各地陆续调整防疫政策,2023年,北京市宣布公共交通(包括公交、地铁等)不再强制要求乘客佩戴口罩,这一政策调整引发了广泛讨论,支持者认为这是社会回归正常化的标志,而反对者则担忧可能带来的健康风险,本文将探讨北京公交取消强制口罩令的背景、公众的不同反应、专家的意见,以及这一政策对未来的影响。

政策调整的背景

全国防疫政策逐步优化

自2022年底中国优化疫情防控措施后,各地陆续放宽公共场所的防疫要求,2023年初,国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,提出“非高风险场所不再查验核酸证明和健康码”,随后,北京、上海、广州等大城市逐步取消公共交通的强制口罩令。

北京公交政策的调整

北京市交通委员会于2023年3月发布通知,明确“乘坐公交、地铁等公共交通工具时,建议佩戴口罩,但不再强制要求”,这一调整意味着乘客可以根据自身情况决定是否佩戴口罩,但仍鼓励高风险人群(如老年人、慢性病患者)继续佩戴。

公众的不同反应

支持者的观点

- 回归正常生活:许多市民认为,取消强制口罩令是社会逐步恢复正常的表现,减少了出行时的束缚感。

- 个人选择权:部分人支持“自愿佩戴口罩”的政策,认为个人应有权根据自身健康状况决定是否防护。

- 经济与便利性:长期佩戴口罩可能增加生活成本,取消强制要求可减轻部分经济负担。

反对者的担忧

- 健康风险:部分市民,尤其是有基础疾病或免疫力较低的人群,担心取消强制口罩令会增加感染风险。

- 公共交通密集环境:公交车、地铁等场所人流量大、空间密闭,仍可能成为病毒传播的高风险区域。

- 社会责任感:一些人认为,佩戴口罩不仅是个人防护,也是对他人健康的尊重,强制取消可能降低公众的防疫意识。

专家意见与科学依据

流行病学专家的看法

- 低流行期可适度放宽:中国疾控中心专家表示,在疫情低流行阶段,适度放宽口罩要求是合理的,但仍需关注病毒变异情况。

- 建议高风险人群继续佩戴:专家强调,老年人、慢性病患者及免疫力低下者应继续佩戴口罩,以降低感染风险。

公共卫生政策调整的考量

- 平衡防疫与社会经济:政策制定需在公共卫生安全和社会经济活动之间找到平衡点。

- 动态调整机制:如果未来出现新的变异毒株或疫情反弹,不排除重新恢复部分防疫措施的可能性。

国际经验对比

全球多个国家和地区已逐步取消强制口罩令,但做法各异:

- 美国:2022年起,各州陆续取消公共交通口罩令,但仍建议在人群密集场所佩戴。

- 欧洲:德国、法国等国家在2023年基本取消强制口罩要求,但医院、养老院等高风险场所仍保留规定。

- 亚洲部分国家:如日本、韩国,虽未强制要求,但民众仍普遍保持佩戴口罩的习惯。

相比之下,中国的政策调整较为谨慎,仍保留“建议佩戴”的指导性意见。

未来可能的趋势

公众习惯的长期影响

- 部分人可能长期佩戴口罩:受疫情影响,许多人已养成佩戴口罩的习惯,未来可能继续在流感季或人群密集场所使用。

- 防疫意识的变化:公众对传染病的防范意识提高,可能推动更科学的健康管理方式。

政策灵活调整的可能性

- 动态监测与响应:政府可能根据疫情数据动态调整政策,例如在冬季呼吸道疾病高发期加强宣传或恢复部分限制。

- 科技助力防疫:未来可能通过空气净化技术、智能监测等手段降低公共交通的感染风险。

社会共识的形成

- 尊重个人选择:社会需形成共识,既尊重个人防护的自由,也倡导对易感人群的保护意识。

- 加强科普教育:政府和媒体应继续普及科学防疫知识,避免极端化观点影响公共健康决策。

北京公交取消强制佩戴口罩的政策,标志着中国防疫进入新阶段,这一调整既反映了疫情形势的变化,也体现了政策制定者在公共卫生和社会经济之间的平衡考量,公众的反应呈现多元化,支持者欢迎生活正常化,而担忧者则呼吁保持警惕,政策的灵活性和公众的健康意识将是关键,无论如何,科学防疫、理性应对仍是社会共识的基础。

(全文约1600字)

发表评论