南京疫情对北京有影响吗?深度解析跨区域疫情防控与应对策略

南京疫情背景与全国防控形势

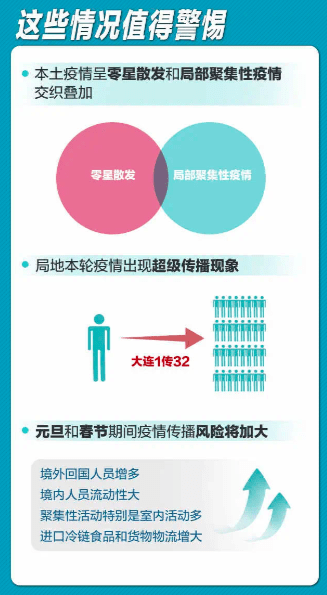

2021年7月,南京禄口国际机场暴发新一轮新冠疫情,源头为境外输入病例引发的本土传播,由于南京作为交通枢纽的重要地位,疫情迅速扩散至全国多个省市,包括湖南、四川、广东等地,北京作为中国的政治、经济和文化中心,人口流动频繁,防控压力巨大,南京疫情是否对北京产生影响,成为社会各界关注的焦点。

本文将从疫情传播路径、北京防控措施、经济与社会影响、未来防控建议等多个角度,深入分析南京疫情对北京的实际影响,并探讨如何优化跨区域疫情防控体系。

南京疫情对北京的直接影响

输入性病例的出现

南京疫情暴发后,北京很快出现关联病例。

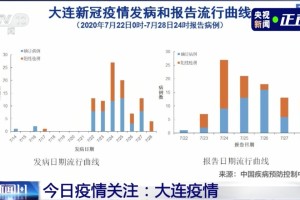

- 7月28日,北京昌平区报告2例确诊病例,系从张家界旅游返京人员,而张家界疫情与南京机场传播链高度相关。

- 7月29日,北京新增1例确诊病例,曾前往南京出差。

这些案例表明,南京疫情通过人员流动直接影响了北京,增加了本地传播风险。

北京防控政策的调整

为应对南京疫情外溢风险,北京市迅速升级防控措施:

- 加强中高风险地区人员进京管控:要求来自南京、张家界等风险地区的人员提供48小时内核酸检测阴性证明,并实施健康监测。

- 严格机场、火车站筛查:对来自中高风险地区的旅客进行重点排查。

- 部分区域封闭管理:如昌平区龙泽园街道某小区因发现确诊病例实施封闭管理。

这些措施有效降低了疫情进一步扩散的可能性,但也对市民出行和商务活动造成一定影响。

南京疫情对北京的间接影响

经济影响

- 旅游业受挫:北京作为热门旅游目的地,暑期旅游市场因疫情反弹受到影响,部分景区限流,跨省团队游受限,导致酒店、餐饮等行业收入下降。

- 商务活动受限:许多企业推迟或取消线下会议、展览,转而采用线上模式,影响了部分行业的商业合作效率。

社会心理影响

- 公众警惕性提高:南京疫情提醒人们疫情仍未结束,北京市民的防控意识再次增强,口罩佩戴率上升,疫苗接种意愿提高。

- 部分行业从业人员焦虑:如航空、旅游、餐饮等行业从业者面临收入波动,对经济复苏的信心受到冲击。

医疗资源调配

北京作为全国医疗资源最丰富的城市之一,在应对输入性病例时展现出较强的防控能力,但若疫情进一步扩散,可能会增加医疗系统的压力,尤其是发热门诊和核酸检测点的负荷。

北京与南京疫情防控的对比与借鉴

南京疫情的教训

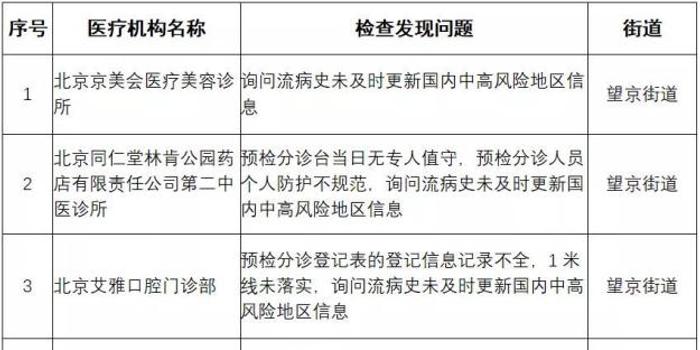

- 机场防控漏洞:禄口机场在境外输入病例管理上存在疏漏,导致病毒扩散。

- 初期反应较慢:疫情暴发后,未能第一时间采取严格管控措施,导致传播范围扩大。

北京的经验

- 快速响应机制:北京在发现输入病例后,迅速启动流调、隔离、核酸检测等措施,有效遏制传播。

- 科技赋能防控:利用大数据追踪密接者,推广“健康宝”等数字化工具,提高防控效率。

这些经验表明,北京在应对跨区域疫情时具备较强的应急能力,但仍需持续优化防控体系。

未来防控建议

加强跨区域联防联控

- 建立全国统一的疫情信息共享平台,确保各地能实时掌握风险地区动态。

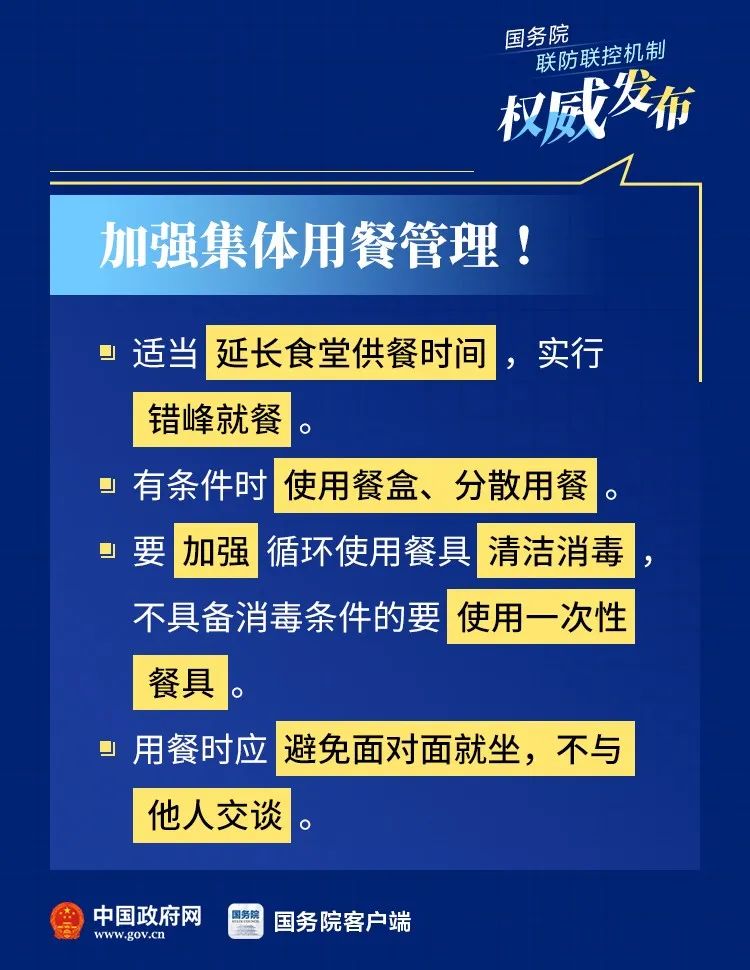

- 优化交通枢纽防控,特别是机场、火车站等重点场所的筛查和消毒措施。

提高疫苗接种覆盖率

- 继续推进疫苗接种,尤其是高风险行业人员和老年群体。

- 研究加强针接种策略,应对变异毒株的潜在威胁。

完善应急预案

- 制定更灵活的封控和隔离政策,减少对经济和社会的影响。

- 加强医疗资源储备,确保在疫情反弹时能迅速应对。

南京疫情对北京的影响有限但警示深远

总体来看,南京疫情对北京的影响主要体现在输入性病例的增加和防控政策的升级,但并未造成大规模本土传播,这得益于北京高效的防控体系和市民的积极配合。

此次疫情再次提醒我们:

- 疫情防控不能松懈,尤其是国际航班和交通枢纽的管理。

- 跨区域协同防控至关重要,各地需加强信息共享和联合行动。

- 疫苗接种和常态化防控仍是关键,全社会需共同努力,筑牢免疫屏障。

北京及其他城市应吸取南京疫情的教训,进一步完善防控策略,确保在应对类似事件时更加从容、高效。

(全文共约2200字)

发表评论