疫情动态追踪,北京防控升级与香港最新防疫措施解析

2023年,全球新冠疫情进入新阶段,但局部地区的疫情反复仍牵动人心,作为中国的重要城市,北京与香港的防疫政策调整、疫情数据变化及社会经济影响备受关注,本文将从两地最新疫情动态出发,分析防控措施、社会反应及未来挑战,为读者提供全面解读。

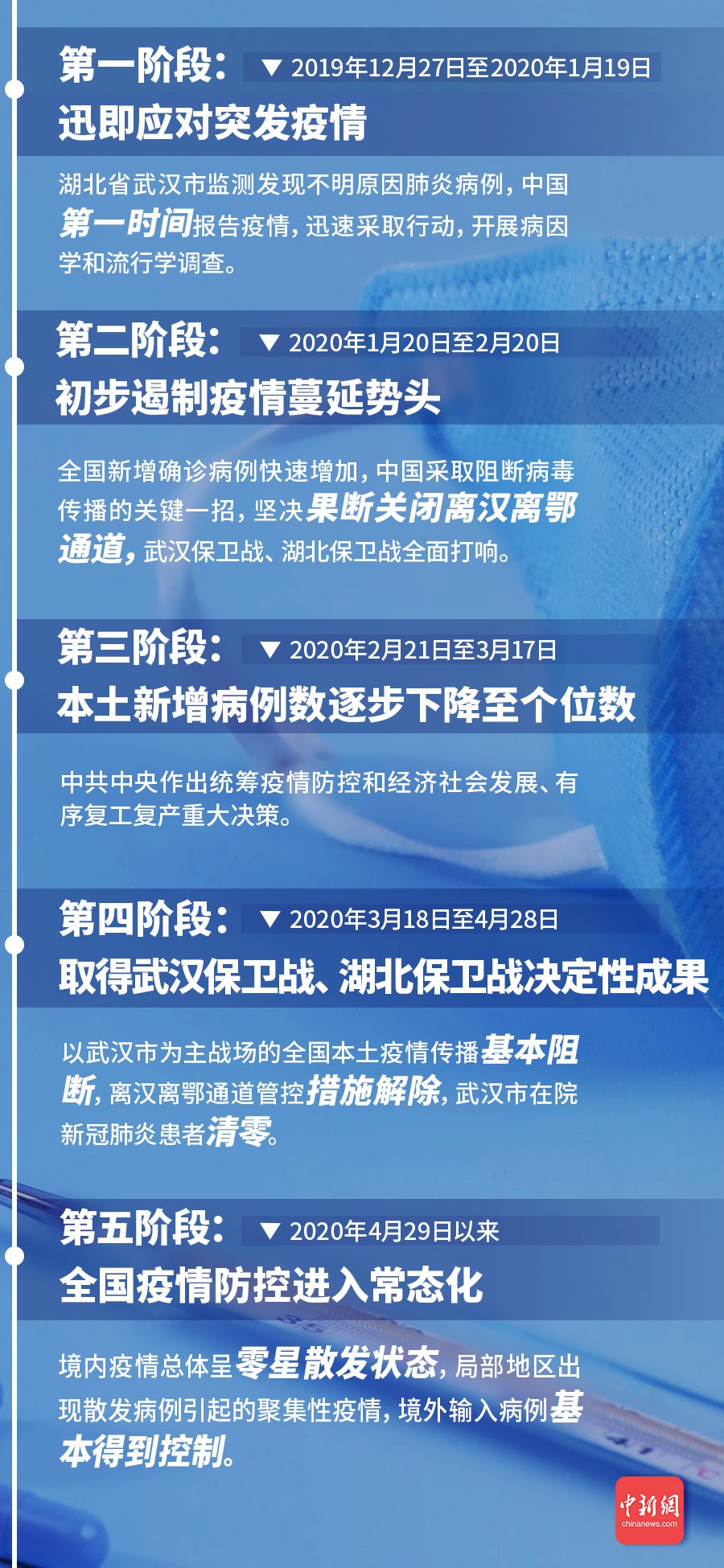

北京疫情:防控升级与常态化管理

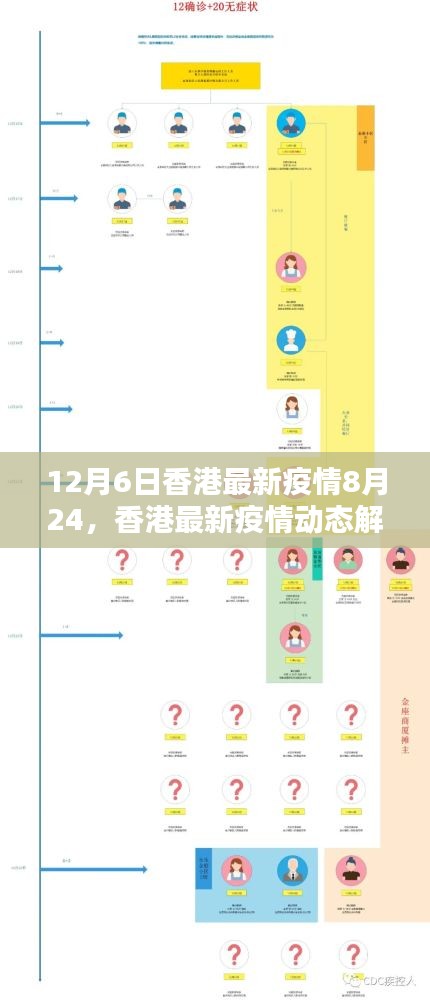

最新疫情数据

据北京市卫健委通报,近期北京新增本土确诊病例呈现波动上升趋势,主要集中于朝阳、海淀等人口密集区域,病毒基因测序显示,主流毒株仍为奥密克戎变异株BA.5.2分支,传播速度快但致病力减弱。

防控措施调整

- 重点区域管控:高风险区实施“足不出户”管理,部分社区启动临时封控;

- 核酸检测优化:取消大规模全员核酸,改为“愿检尽检”与重点人群筛查结合;

- 医疗资源储备:定点医院ICU床位扩容至总床位的10%,抗病毒药物储备充足。

社会影响与民众反应

尽管防控措施趋于精准化,但部分行业如餐饮、旅游仍受冲击,市民对“健康码”和行程卡取消表示欢迎,但也担忧冬季疫情反弹风险,专家建议加强老年人疫苗接种,以应对可能的新一轮高峰。

香港疫情:开放与防控的平衡

疫情最新进展

香港特区政府数据显示,单日新增病例维持在4000例左右,死亡病例以未接种疫苗的老年群体为主,随着国际航班逐步恢复,输入性病例占比升至30%,但未出现大规模本土爆发。

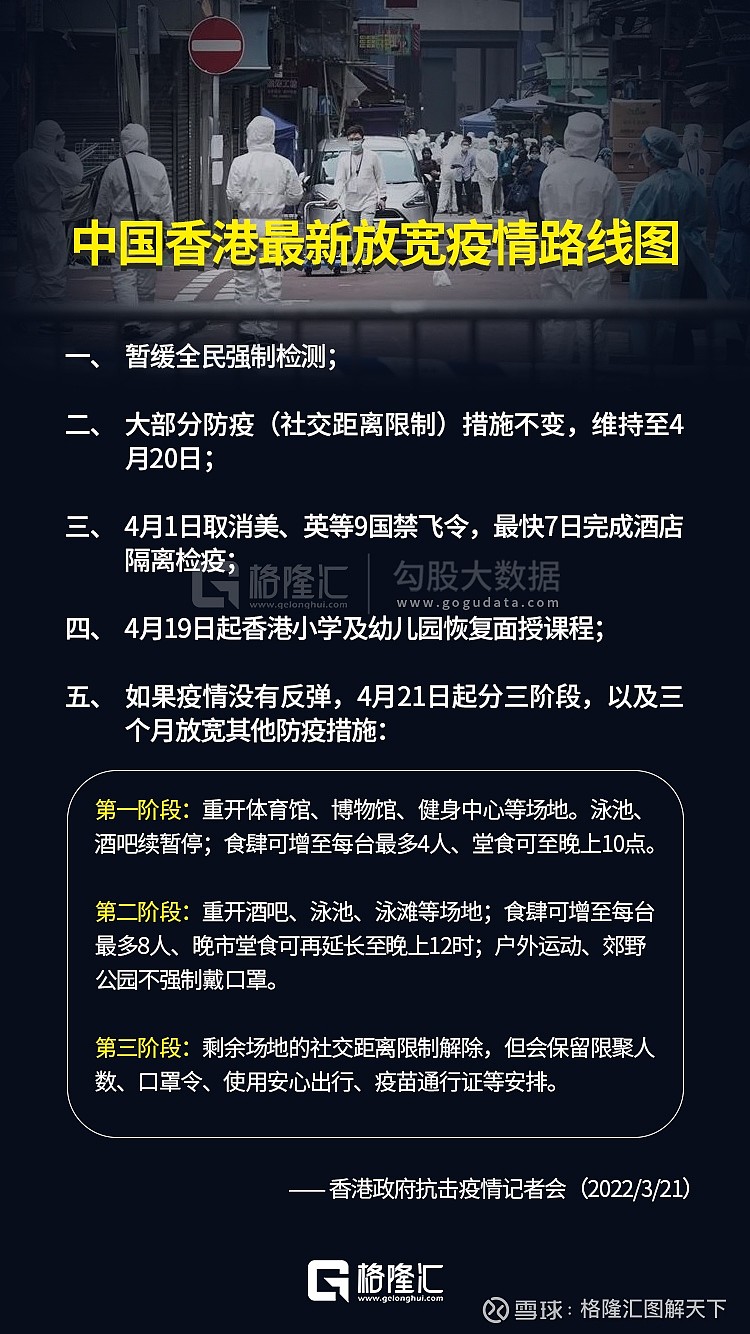

政策调整:迈向“后疫情时代”

- 入境隔离放宽:12月起取消入境强制隔离,改为“0+3”(3天健康监测);

- 疫苗通行证取消:市民进入公共场所无需出示接种记录,但医疗机构等高危场所除外;

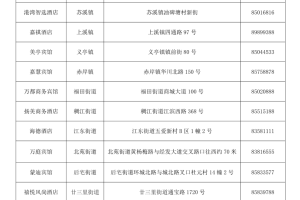

- 复常计划推进:中小学全面恢复面授课程,国际金融峰会等大型活动重启。

经济复苏与社会争议

香港作为国际金融中心,放宽防疫后旅游业与零售业显著回暖,但医疗系统仍面临压力,部分市民质疑政府“躺平”风险,呼吁保留口罩令等基础防护。

两地对比:防疫策略的异同

- 相同点

- 均以“减少重症、保护脆弱群体”为核心目标;

- 逐步淡化行政强制手段,依赖公众自觉与科学防控。

- 差异点

- 北京:强调“动态清零”底线,保留应急封控能力;

- 香港:侧重与国际接轨,优先保障经济流动性。

专家观点与未来挑战

北京:冬季防控关键期

中国疾控中心专家吴尊友指出,北京需警惕春节前后人员流动带来的传播风险,建议推广吸入式疫苗加强免疫。

香港:长期防疫韧性建设

香港大学医学院教授梁卓伟认为,香港应完善分级诊疗体系,避免医疗挤兑,同时加强公卫教育。

共同挑战

- 变异毒株的潜在威胁(如XBB.1.5等新变种);

- 公众防疫疲劳与政策执行力的平衡;

- 后疫情时代的经济复苏与社会心理修复。

科学与协作是抗疫基石

北京与香港的疫情应对,折射出中国防疫政策的灵活性与地域差异性,无论是内地的精准防控,还是香港的“复常”探索,均需以科学数据为依托,兼顾民生与经济,两地或需进一步共享经验,共同构建更具韧性的公共卫生体系。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,后续进展请以官方通报为准。

发表评论