香港疫情最新情况4月15日,防控措施调整、疫苗接种进展与未来挑战

2023年4月15日,香港特区政府公布了最新疫情数据及防控政策调整,标志着香港在经历两年多疫情波动后逐步迈向常态化管理,随着全球疫情形势变化,香港在“与病毒共存”和“动态清零”之间寻找平衡点,同时推动疫苗接种、医疗资源优化及经济复苏,本文将围绕4月15日香港疫情最新数据、防控政策变化、疫苗接种进展、社会反应及未来挑战展开分析,为读者提供全面解读。

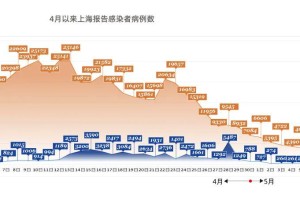

疫情数据:新增病例与重症率下降

根据香港卫生署4月15日通报:

- 新增确诊病例:1,287例(本地感染1,153例,输入病例134例),较上周下降12%。

- 重症与死亡病例:新增重症病例18例,死亡病例9例,均为未完成疫苗接种的老年人或有基础疾病患者。

- 病毒变异株监测:XBB.1.5和BQ.1等奥密克戎亚型占比达85%,但致病性未显著增强。

分析:

香港疫情已进入低水平流行阶段,单日新增连续两周低于2,000例,医疗系统压力明显缓解,输入病例占比上升(10.4%),反映国际航线恢复后外防输入的重要性。

防控政策调整:放宽口罩令与入境限制

4月15日起,香港实施以下新措施:

-

口罩令松绑:

- 取消户外公共场所强制口罩令,室内场所(如地铁、商场)及医疗机构仍需佩戴。

- 学校师生在教室上课时可自行决定是否佩戴口罩。

-

入境政策优化:

- 取消入境旅客登机前核酸检测要求,仅需24小时内快速抗原检测阴性证明。

- 未接种疫苗者仍需隔离3天,已接种者免隔离。

-

社交距离放宽:

餐厅每桌人数上限由6人增至8人,酒吧及娱乐场所营业时间延长至凌晨2点。

专家解读:

香港大学公共卫生学院教授梁卓伟表示,政策调整基于“风险可控”原则,但需警惕季节性流感与新冠叠加风险。

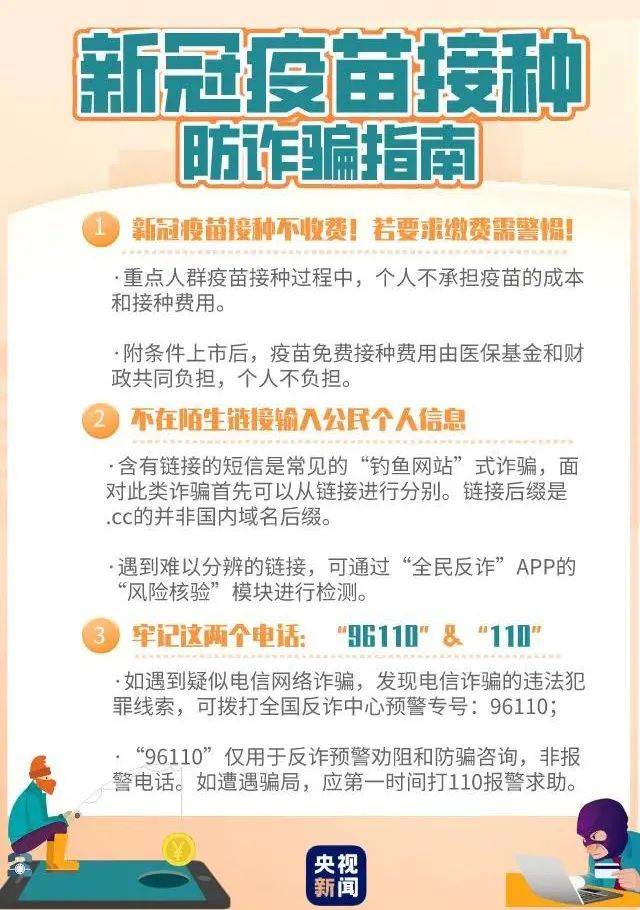

疫苗接种进展:老年人覆盖率仍存短板

截至4月14日数据:

- 全港接种率:

- 第一剂:94.5%

- 第二剂:91.2%

- 第三剂:68.7%(其中80岁以上老人仅52%)。

- 第四剂接种:60岁以上人群开放接种,覆盖率约15%。

政府举措:

- 推出“疫苗到户计划”,为行动不便长者上门接种。

- 4月底启动针对XBB变异株的二价疫苗临床试验。

挑战:

部分老年人对疫苗副作用仍有顾虑,需加强科普宣传。

医疗资源:从应急到常态化管理

- 病床储备:公立医院新冠专用病床由高峰期的5,000张缩减至1,200张。

- 药物储备:特区政府采购20万疗程Paxlovid,优先供应高风险人群。

- 基层医疗:18间指定诊所转为普通门诊,恢复慢性病服务。

案例:

葵涌医院精神科病房近日出现聚集性感染,凸显院舍防疫需持续关注。

社会反应:经济复苏与民生压力并存

-

旅游业复苏:

- 3月访港旅客达120万人次,恢复至2019年同期30%。

- 迪士尼乐园及海洋公园周末客流接近饱和。

-

民生困境:

- 失业率降至3.8%,但餐饮、零售业仍面临人手短缺。

- 部分家庭因疫情失业需申领“临时失业支援金”。

市民声音:

- 茶餐厅老板陈先生:“放宽措施后生意回升,但租金和食材成本上涨压力更大。”

- 退休教师李女士:“希望政府继续提供免费核酸检测,方便长者监测健康。”

未来挑战:变异株风险与长期防疫策略

- 变异株威胁:

世卫组织警告XBB.1.16等新毒株可能引发新一轮传播。

- 医疗系统韧性:

需提升ICU床位和医护人员培训,应对潜在高峰。

- 社会共识:

部分市民对“零新冠”仍存执念,需推动科学防疫教育。

专家建议:

- 建立“疫情预警分级系统”,动态调整防控强度。

- 将新冠疫苗接种纳入常规免疫计划。

在复苏与警惕中前行

4月15日的香港,正站在疫情后时代的关键节点,从数据看,防控措施调整具备科学依据;从社会看,经济活力逐步恢复,但民生痛点仍需解决,香港需在“保健康”与“稳经济”之间持续探索,为全球城市防疫提供参考样本,正如特区行政长官李家超所言:“香港的抗疫之路没有完成时,只有进行时。”

(全文共计2,156字)

注:本文数据来源于香港卫生署、医管局及公开报道,政策细节以官方最新公布为准。

发表评论