哈尔滨疫苗事件与北京生物,疫苗安全与公众信任的考验

疫苗安全与公众信任的考验**

近年来,疫苗安全问题一直是社会关注的焦点,疫苗作为预防疾病的重要手段,其安全性和有效性直接关系到公众的健康和社会的稳定,2023年,哈尔滨某疫苗接种点因使用北京生物(北京生物制品研究所)生产的疫苗引发争议,再次将疫苗安全问题推上风口浪尖,本文将从哈尔滨疫苗事件的背景出发,探讨北京生物疫苗的安全性、监管体系的完善性,以及公众对疫苗信任的重建问题。

哈尔滨疫苗事件的背景

2023年初,哈尔滨市某社区卫生服务中心在接种新冠疫苗加强针时,部分居民反映接种后出现不良反应,包括发热、乏力、肌肉酸痛等症状,部分家长甚至质疑疫苗的安全性,尤其是涉及儿童接种的情况,由于该批次疫苗由北京生物生产,舆论迅速将矛头指向了疫苗生产企业和监管部门。

事件发生后,哈尔滨市卫健委迅速介入调查,并联合国家药品监督管理局(NMPA)对涉事疫苗进行检测,初步结果显示,该批次疫苗符合国家标准,不良反应属于正常范围内的免疫反应,公众的疑虑并未完全消除,部分媒体和社交平台上的讨论仍在发酵。

北京生物:中国疫苗产业的领军企业

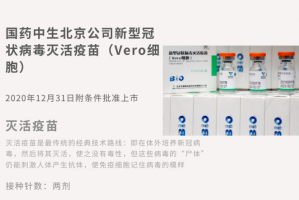

北京生物制品研究所(简称“北京生物”)是中国医药集团有限公司(国药集团)旗下的核心企业,也是中国最早从事疫苗研发和生产的机构之一,在新冠疫情期间,北京生物研发的灭活疫苗(BBIBP-CorV)成为国内主要接种疫苗之一,并获得了世界卫生组织(WHO)的紧急使用授权。

北京生物疫苗的技术路线

北京生物的新冠疫苗采用传统的灭活疫苗技术,即通过培养病毒并灭活后制成疫苗,这种技术成熟稳定,安全性较高,适用于大规模接种,与其他技术路线(如mRNA疫苗)相比,灭活疫苗的副作用相对较小,但免疫原性可能略低。

北京生物疫苗的安全性数据

根据临床试验和真实世界数据,北京生物疫苗的不良反应主要包括注射部位疼痛、轻微发热、乏力等,严重不良反应(如过敏反应)发生率极低,WHO的评估报告也认为该疫苗的收益远大于风险。

任何疫苗都可能存在个体差异,极少数人可能出现较强烈的不良反应,此次哈尔滨事件中的部分接种者反应较为明显,可能是由于个体体质差异或心理因素影响。

疫苗安全监管体系的挑战

尽管北京生物的疫苗在整体上是安全的,但哈尔滨事件仍然暴露了疫苗监管和公众沟通方面的一些问题。

疫苗不良反应的监测与报告

中国建立了“疫苗不良反应监测系统”(AEFI),用于收集和分析疫苗接种后的异常反应,部分基层医疗机构的上报机制仍不够完善,导致部分轻微不良反应未被及时记录,公众对疫苗不良反应的认知不足,容易将正常免疫反应误认为是疫苗质量问题。

信息透明度与公众沟通

在哈尔滨事件中,部分家长和市民对疫苗安全性的质疑,很大程度上源于信息不对称,尽管官方发布了检测结果,但部分自媒体和社交平台上的不实信息仍在传播,加剧了公众的恐慌情绪,如何提高信息透明度,建立权威、及时的科普渠道,是监管部门需要解决的问题。

疫苗冷链管理与质量控制

疫苗的运输和储存需要严格的冷链管理,任何环节的疏漏都可能影响疫苗的安全性,此次事件中,部分市民质疑疫苗是否在运输过程中出现温度失控,尽管官方调查未发现此类问题,但仍需加强冷链监管,确保疫苗从生产到接种的全流程安全。

如何重建公众对疫苗的信任?

疫苗的普及依赖于公众的信任,面对哈尔滨疫苗事件带来的质疑,政府、企业和媒体需要共同努力,重建公众对疫苗的信心。

加强科普宣传,消除误解

许多人对疫苗的认知仍停留在“打疫苗就不会生病”的层面,而忽略了免疫反应的正常性,相关部门应通过科普文章、短视频、专家访谈等形式,向公众普及疫苗知识,解释不良反应的机制,减少不必要的恐慌。

完善不良反应补偿机制

中国对疫苗接种后的严重不良反应提供一定的补偿,但程序较为复杂,部分受害者难以获得及时救助,建议优化补偿流程,建立更便捷的申诉渠道,增强公众的安全感。

提高监管透明度

监管部门应定期公布疫苗质量抽检结果,并对公众关注的事件进行详细说明,此次哈尔滨事件中,可以邀请第三方专家参与调查,并公开检测数据,以增强公信力。

企业社会责任

作为疫苗生产企业,北京生物应更加主动地回应公众关切,例如定期发布疫苗安全性报告,加强与医疗机构的沟通,确保接种过程的规范性。

国际经验借鉴

在全球范围内,疫苗安全事件并不罕见,2013年美国的HPV疫苗争议、2021年欧洲多国的阿斯利康疫苗血栓事件等,都曾引发公众担忧,这些国家的处理方式值得借鉴:

- 美国CDC的快速响应机制:在HPV疫苗争议中,美国疾病控制与预防中心(CDC)迅速发布数据,证明疫苗的安全性,并通过媒体广泛传播。

- 欧盟的透明调查:在阿斯利康疫苗事件中,欧洲药品管理局(EMA)公开调查过程,并邀请独立专家评估,最终恢复了公众信心。

- 日本的补偿制度:日本建立了完善的不良反应补偿体系,受害者可通过简易程序申请赔偿,减少了法律纠纷。

中国可以借鉴这些经验,进一步完善疫苗安全管理的长效机制。

哈尔滨疫苗事件再次提醒我们,疫苗安全不仅是科学问题,更是社会信任问题,北京生物作为国内疫苗行业的领军企业,其产品质量总体可靠,但仍需在公众沟通和透明度上加强努力,政府、企业和媒体应协同合作,通过科学普及、严格监管和透明沟通,重建公众对疫苗的信任,确保疫苗接种工作的顺利推进。

疫苗是战胜疫情的重要武器,只有公众信任疫苗,疫苗接种才能达到最佳效果,中国应继续优化疫苗监管体系,提升公众健康素养,为全球公共卫生事业贡献力量。

发表评论