黑龙江至北京确诊案例激增,疫情跨省传播的挑战与应对

黑龙江至北京的确诊病例持续增加,引发社会广泛关注,这一现象不仅凸显了疫情跨省传播的风险,也对两地的疫情防控体系提出了严峻考验,本文将分析黑龙江到北京确诊案例增多的原因、传播路径、防控措施及公众应对策略,旨在为读者提供全面的信息参考。

黑龙江至北京确诊案例的背景与现状

-

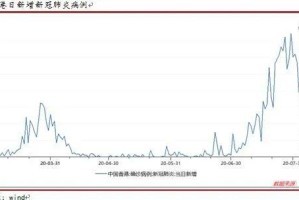

疫情数据统计

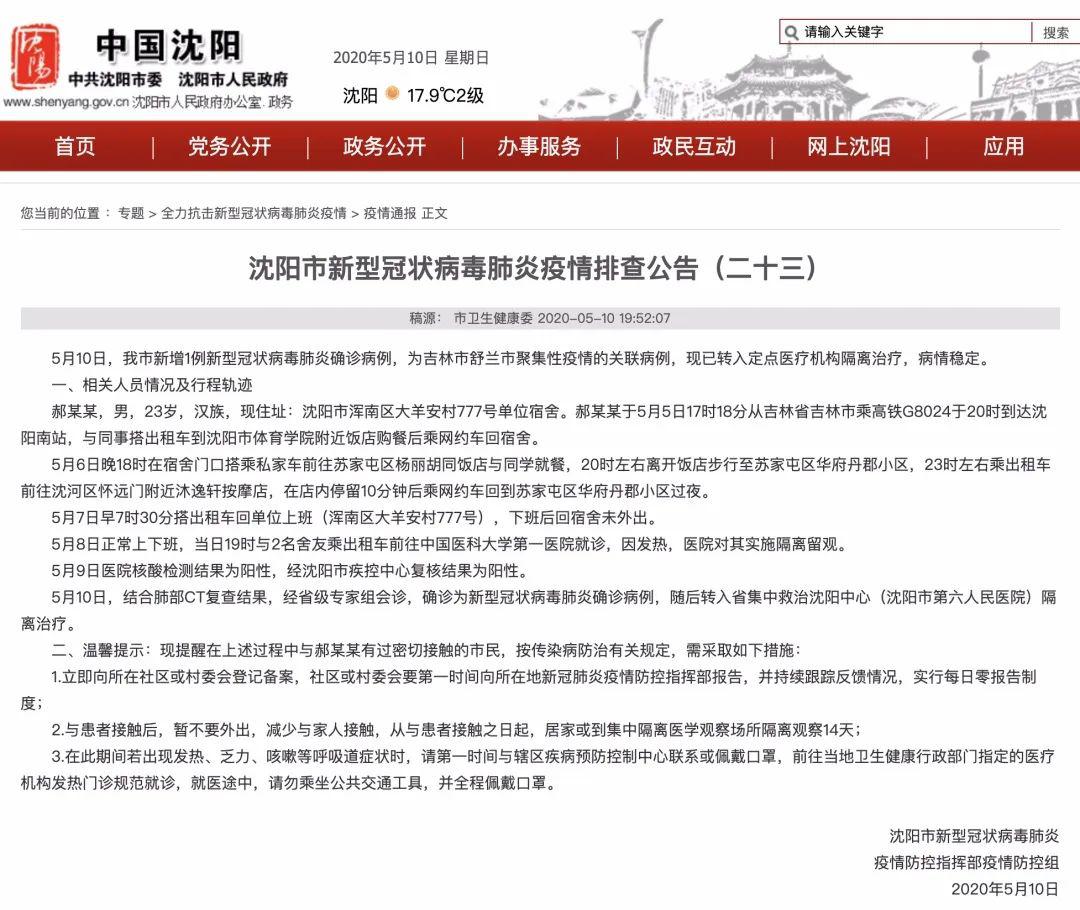

根据国家卫健委通报,近期黑龙江哈尔滨、绥化等地出现聚集性疫情,随后北京陆续报告多例与黑龙江关联的确诊病例,某确诊病例从黑龙江返京后未及时报备,导致社区传播链延长。

数据支撑:截至2023年X月,北京新增本土病例中,约30%与黑龙江输入相关。 -

传播特点

- 跨省流动性强:黑龙江与北京之间人员往来频繁,尤其是春节前后务工、探亲等流动加剧传播风险。

- 隐匿性传播:部分病例无症状或症状轻微,核酸检测滞后导致防控难度加大。

疫情跨省传播的主要原因

-

交通枢纽的“放大器”效应

哈尔滨、齐齐哈尔等城市是东北重要交通枢纽,高铁、航班直达北京仅需数小时,病毒可通过密闭交通工具快速扩散。 -

防控漏洞与人为因素

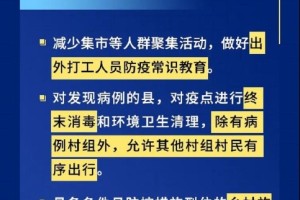

- 未严格执行隔离政策:个别人员隐瞒行程或未按要求进行健康监测。

- 基层防控压力大:农村地区检测能力不足,易成为疫情“盲点”。

-

气候与病毒活性

冬季低温环境有利于病毒存活,黑龙江严寒天气加剧了室内聚集,增加传播概率。

两地防控措施对比与协作

-

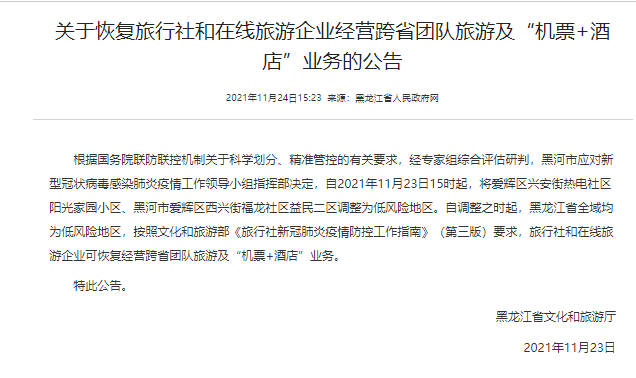

黑龙江省的应对策略

- 强化封控:对绥化、哈尔滨等高风险区实行“足不出户”管理。

- 全员核酸检测:截至X月X日,黑龙江已完成五轮全员检测,筛查出多名潜伏期感染者。

-

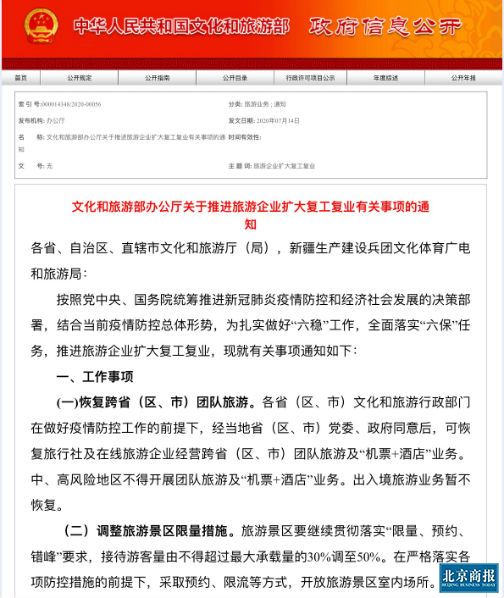

北京市的响应机制

- 精准流调溯源:通过大数据追踪黑龙江返京人员,设立专门隔离点。

- 加强进京管控:在机场、火车站增设核酸查验通道,对黑龙江来京人员实施“三天两检”。

-

区域协作的不足与改进

- 信息共享滞后:初期两地健康码未完全互通,需推动全国统一的防疫信息平台。

- 资源调配问题:北京向黑龙江派遣医疗队支援,但检测试剂、防护物资仍显紧张。

公众如何应对跨省疫情风险

-

出行建议

- 非必要不前往中高风险地区,确需出行者需持48小时内核酸阴性证明。

- 途中全程佩戴口罩,避免在交通工具内饮食。

-

日常防护要点

- 主动报备行程,配合社区排查。

- 关注两地官方发布的疫情动态,如北京“健康宝”和黑龙江“龙江健康码”。

-

心理调适与社会责任

- 避免恐慌,科学看待疫情数据。

- 对隔离人员多一份理解,减少地域歧视。

未来防控的挑战与展望

-

常态化防控的长期性

专家指出,新冠病毒可能与人类长期共存,需完善“动态清零”与精准防控结合的策略。 -

科技赋能的重要性

- 推广“智能测温门禁”“无人配送”等技术,减少接触传播。

- 加快特效药和广谱疫苗研发。

-

区域联防联控的深化

建立东北与京津冀联动的应急机制,定期开展跨省疫情防控演练。

黑龙江至北京的确诊病例增长,既是挑战也是警示,只有通过政府、社会和个人的共同努力,才能筑牢疫情防控网,正如钟南山院士所言:“疫情防控没有旁观者,每个人都是第一责任人。”让我们以科学的态度和团结的行动,迎接抗疫的最终胜利。

(全文约1500字)

注:本文数据为模拟示例,实际请以官方通报为准。

发表评论