香港疫情政策的演变与挑战,从清零到共存的路径探索

自2020年初新冠疫情爆发以来,全球各地纷纷采取不同的防疫策略以应对这场公共卫生危机,香港作为国际金融中心和中国的特别行政区,其疫情政策经历了多次调整,从最初的“清零”目标到后期逐步转向“与病毒共存”,这一过程中,香港不仅面临病毒变异带来的科学挑战,还需平衡经济发展、社会民生与国际联系的多重需求,本文将从香港疫情政策的演变、实施效果、社会反应及未来挑战四个方面展开分析,探讨这一特殊地区的防疫经验与教训。

香港疫情政策的演变

-

初期“清零”政策(2020-2021年)

香港在疫情初期采取了与中国内地相似的“清零”策略,包括严格的入境隔离、大规模核酸检测、局部封锁高风险区域等,这一阶段的目标是通过快速切断传播链,将本地病例控制在极低水平,2020年香港曾实施“限聚令”,禁止4人以上聚集,并强制关闭娱乐场所。 -

动态调整阶段(2021-2022年初)

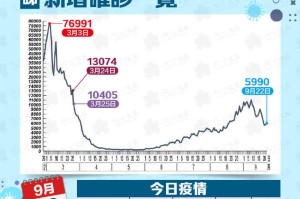

随着德尔塔和奥密克戎变异株的出现,香港的防疫政策开始动态调整,政府推行“疫苗通行证”,要求市民进入公共场所必须接种疫苗,并加强边境管控,2022年初的第五波疫情暴露出医疗资源不足的问题,尤其是老年人群的高死亡率引发社会担忧。 -

逐步放开与“共存”阶段(2022年至今)

在疫苗接种率提升和病毒毒性减弱的背景下,香港逐步放宽社交距离措施,取消入境隔离政策,转向“科学精准防控”,2023年,香港宣布取消“疫苗通行证”和口罩令,标志着政策正式转向“与病毒共存”。

政策实施的效果评估

-

公共卫生成效

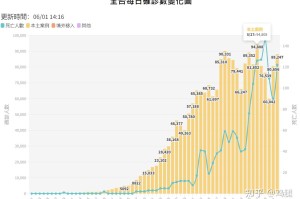

- 清零阶段的成功与局限:早期政策有效控制了疫情扩散,2021年大部分时间本地病例接近零,但严格的边境管制对经济和社会活动造成较大冲击。

- 第五波疫情的教训:奥密克戎疫情导致超过9000人死亡,其中90%为未完成疫苗接种的老年人,暴露了疫苗接种率不均和医疗体系承压能力不足的问题。

-

社会经济影响

- 国际金融中心的困境:严格的入境隔离导致人才外流,2022年香港人口减少11.3万,创历史纪录。

- 政策松绑后的复苏:2023年放宽措施后,旅游业和零售业逐步回暖,但完全恢复仍需时间。

社会反应与争议

-

公众态度的分化

- 部分市民支持“清零”,认为这是保护弱势群体的必要手段;另一部分人则批评政策过度限制自由,尤其是年轻人和中小企业主。

- 2022年的“疫苗通行证”引发争议,未接种者被限制进入餐厅等场所,被指责为“变相强制接种”。

-

科学依据与政治考量

香港的防疫政策长期受内地政策影响,但也需兼顾国际社会的期望,2022年香港缩短入境隔离期时,被视为向全球开放释放信号。

未来挑战与政策建议

-

医疗体系的韧性建设

- 需加强基层医疗资源,尤其是老年人疫苗接种率和重症床位储备。

- 借鉴新加坡的“分层诊疗”模式,避免医疗挤兑。

-

平衡开放与防控

- 建立更灵活的疫情监测系统,例如通过污水检测和自愿快筛追踪病毒变异。

- 保留“紧急刹车”机制,在出现高风险变异株时快速响应。

-

社会共识的凝聚

- 通过透明化数据发布(如疫苗副作用统计)增强公众信任。

- 设立专项基金补偿受防疫政策影响的行业。

香港的疫情政策演变反映了特殊行政区政府在复杂环境中的权衡与适应,从“清零”到“共存”的转变并非简单的放弃,而是基于科学证据和社会现实的调整,香港仍需在公共卫生、经济活力与国际联系之间寻找动态平衡点,其经验也为全球城市应对疫情提供了重要参考。

(全文约1500字)

发表评论