香港政府防疫政策,成效、挑战与未来展望

香港政府防疫政策的主要措施

入境管制与隔离政策

香港作为国际交通枢纽,早期便实施了严格的入境管制措施,政府要求所有入境旅客进行核酸检测,并根据疫情风险等级实施不同程度的隔离要求,在疫情高峰期,香港曾对高风险地区旅客实施21天强制隔离,并逐步调整为“7+3”或“3+4”模式(即酒店隔离+居家监测),香港还推行了“健康码”系统,以追踪潜在感染风险。

社交距离与限聚令

为减少社区传播,香港政府多次实施社交距离措施,包括限制餐厅堂食时间、关闭娱乐场所、禁止大型集会等,限聚令(禁止超过规定人数的聚集)在不同阶段有所调整,例如从最初的4人限聚放宽至12人,再在疫情反弹时收紧。

大规模核酸检测与强制检测

香港政府推行了多次全民或区域性强制核酸检测,以快速识别感染者并切断传播链,2022年初的第五波疫情中,政府实施了“全民强检”计划,并设立多个社区检测中心,特定行业(如餐饮、建筑工人)需定期接受检测。

疫苗接种计划

疫苗接种是香港防疫政策的核心之一,政府通过多种渠道推广疫苗,包括设立社区接种中心、外展接种服务,并提供科兴(Sinovac)和复必泰(BioNTech)两种疫苗选择,为提升接种率,政府还实施了“疫苗通行证”,要求进入指定场所(如餐厅、健身房)的市民必须完成疫苗接种。

经济支援与防疫基金

为缓解疫情对经济的影响,香港政府推出了多轮“防疫抗疫基金”,向受影响的行业(如旅游业、餐饮业)提供补贴,并向市民发放消费券,以刺激本地经济。

防疫政策的成效

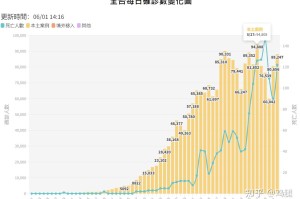

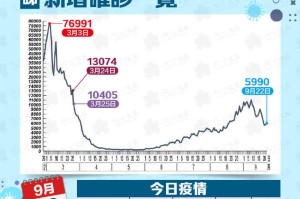

早期成功控制疫情

在疫情初期,香港凭借严格的入境管制和社交距离措施,成功避免了大规模爆发,2020年至2021年期间,香港的感染率和死亡率远低于许多欧美国家。

疫苗接种率提升

截至2023年,香港的疫苗接种率已超过90%(至少一剂),尤其是老年人群体的接种率显著提高,降低了重症和死亡风险。

医疗系统压力缓解

尽管第五波疫情(Omicron变异株)导致病例激增,但香港的医疗系统通过增设隔离设施、分级诊疗(轻症居家隔离)等方式避免了全面崩溃。

面临的挑战

政策执行与公众配合度

部分市民对长期防疫措施感到疲劳,尤其是反复的社交限制和强制检测引发争议,个别群体(如少数族裔、低收入家庭)在获取防疫信息或资源方面存在困难。

经济与社会成本

严格的防疫政策对经济造成冲击,特别是旅游、零售和餐饮业,许多中小企业因长期停业或限制经营而面临倒闭风险,学童长期停课也影响了教育发展。

与国际接轨的平衡

香港作为国际城市,需在防疫与恢复国际往来之间取得平衡,长时间的入境隔离政策影响了商务和旅游活动,导致人才外流和经济竞争力下降。

变异病毒的威胁

新冠病毒不断变异(如Delta、Omicron),使得防疫政策需要动态调整,香港在应对Omicron疫情时曾出现检测和隔离设施不足的问题。

未来防疫政策的调整方向

科学化与精准防控

未来香港的防疫政策可能更注重“精准防控”,例如利用大数据分析高风险区域,而非一刀切的限制措施,推广快速抗原检测(RAT)和居家隔离,以减轻医疗系统负担。

推动“疫苗+特效药”策略

继续提升疫苗接种率,尤其是老年人和高风险群体,引入更多新冠口服药物(如Paxlovid),以降低重症率。

逐步恢复国际往来

随着全球疫情趋缓,香港可逐步放宽入境限制,例如缩短隔离期或采用“检测代替隔离”模式,以恢复国际航班和商务活动。

加强公众沟通与支援

政府需改善信息传达,尤其是针对不同语言和文化背景的群体,应继续提供经济援助,帮助受影响行业复苏。

长期公共卫生体系建设

疫情暴露了香港医疗资源的不足,未来需增加病床、隔离设施和医护人员储备,以应对可能的下一波疫情。

发表评论