香港疫情下的纾困政策,政府发钱能否解民忧?

2020年以来,新冠疫情席卷全球,香港作为国际金融中心,亦未能幸免,疫情反复、经济下滑、失业率攀升,使得许多市民陷入困境,为缓解民生压力,香港特区政府多次推出“派钱”措施,包括消费券、现金补贴等,这些政策虽在一定程度上缓解了市民的经济压力,但也引发了对财政可持续性、政策公平性等问题的讨论,本文将探讨香港疫情下政府发钱的政策背景、具体措施、社会反响及未来挑战。

香港疫情与经济困境

疫情冲击下的香港经济

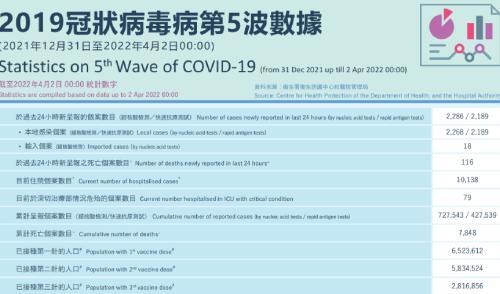

香港经济高度依赖国际贸易、旅游和零售业,而疫情导致跨境人流中断,旅游业几近停摆,零售业销售额大幅下滑,根据香港政府统计处数据,2020年香港GDP同比下降6.1%,创下历史最大跌幅,失业率在2021年初一度升至7.2%,创17年新高,其中餐饮、零售等行业受影响最为严重。

民生压力加剧

疫情导致许多家庭收入锐减,尤其是基层市民和中小企业经营者,租金高昂、物价上涨,使得低收入群体生活更加艰难,香港社区组织协会的调查显示,超过40%的基层家庭在疫情期间面临经济困难,部分家庭甚至难以负担基本生活开支。

香港政府的“派钱”政策

为应对疫情冲击,香港政府推出多项纾困措施,发钱”成为最直接的手段,以下是主要政策:

现金发放计划

- 2020年:全民派发1万港元

香港政府在2020年《财政预算案》中宣布向18岁及以上永久居民发放1万港元现金,旨在刺激消费、提振经济,该计划惠及约700万人,总支出超过700亿港元。 - 2021年:消费券计划

为避免现金被储蓄而非消费,政府改为发放电子消费券,每人5000港元,分阶段使用,以促进本地零售、餐饮等行业复苏。

针对特定群体的补贴

- 失业援助金

政府设立“临时失业支援计划”,向失业人士发放一次性1万港元补助。 - 中小企业补贴

推出“保就业”计划,向企业提供工资补贴,以维持员工就业。

其他民生支持

- 减免公屋租金、电费补贴、学生津贴等,多管齐下缓解市民压力。

政策效果与社会反响

积极影响

- 短期缓解经济压力

现金发放和消费券直接增加了市民可支配收入,部分家庭得以支付房租、医疗等必要开支。 - 刺激本地消费

消费券计划带动了零售、餐饮等行业的短期复苏,据统计,2021年消费券发放期间,零售业销售额环比增长约10%。

争议与批评

- 财政可持续性问题

香港政府财政储备从2019年的1.1万亿港元降至2022年的约8000亿港元,连续多年赤字引发对长期财政健康的担忧。 - 公平性质疑

部分市民认为“全民派钱”未能精准帮助最需要援助的群体,例如非永久居民、自由职业者等未被涵盖。 - 消费券的局限性

有学者指出,消费券只能短期刺激经济,无法解决结构性失业问题,且部分市民通过套现消费券削弱政策效果。

未来挑战与建议

平衡财政与民生需求

香港政府需在纾困与财政可持续性之间取得平衡,避免长期依赖“派钱”政策,可考虑优化税收结构,如引入累进利得税或奢侈品税,以增加财政收入。

精准援助弱势群体

未来的纾困政策应更具针对性,

- 加大对低收入家庭、失业人士的现金援助;

- 提供职业技能培训,帮助失业者转型。

推动经济多元化

长期来看,香港需减少对金融、旅游等行业的过度依赖,发展创新科技、绿色经济等新产业,以增强经济韧性。

香港政府在疫情期间的“派钱”政策,短期内缓解了市民的经济压力,但也暴露了财政可持续性和政策精准度等问题,政府需在短期纾困与长期经济转型之间找到平衡,才能真正帮助香港走出疫情阴霾,迈向更稳健的复苏之路。

(全文约1500字)

发表评论