香港疫情回顾与展望,挑战、应对与未来之路

香港,这座国际金融中心,在过去的几年里经历了新冠疫情的严峻考验,从最初的恐慌到逐步恢复常态,香港的抗疫历程既是一段艰辛的奋斗史,也为全球城市应对公共卫生危机提供了宝贵的经验,本文将回顾香港疫情的发展过程,分析其应对措施的有效性与不足,并探讨未来公共卫生体系建设的可能方向。

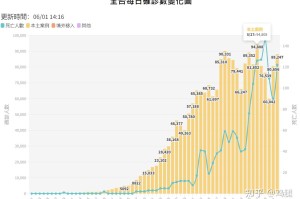

香港疫情的发展历程

初期暴发与防控(2020年初)

香港在2020年1月报告首例新冠肺炎确诊病例,成为继武汉之后较早受疫情影响的城市之一,由于香港人口密集、国际交往频繁,病毒传播风险极高,特区政府迅速采取了一系列措施,包括关闭口岸、强制隔离入境人员、推广口罩佩戴等,初期防控效果显著,病例数维持在较低水平。

多轮疫情反复(2020-2021年)

尽管初期防控得力,但由于境外输入病例和本地社区传播的叠加,香港在2020年下半年至2021年经历了多轮疫情反复,尤其是2021年初的第四波疫情,涉及多个社区群组,导致医疗系统一度承压,在此期间,香港推行了“动态清零”策略,通过大规模检测、隔离治疗和社交距离措施控制疫情。

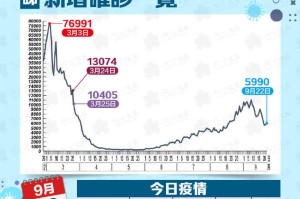

第五波疫情与奥密克戎冲击(2022年初)

2022年初,奥密克戎变异株在香港迅速传播,引发了第五波疫情,这是香港抗疫以来最严峻的挑战,由于病毒传播力极强,且香港老年人疫苗接种率较低,疫情导致感染人数激增,医疗资源几近崩溃,死亡病例大幅上升,这一阶段暴露了香港在公共卫生应急能力、疫苗接种推广等方面的短板。

逐步放开与复常(2022年底至今)

随着全球疫情形势变化,香港逐步调整防疫政策,从“动态清零”转向“与病毒共存”,2022年底,香港取消大部分社交限制措施,恢复国际航班,经济和社会活动逐步复苏,尽管偶有小规模反弹,但整体疫情趋于平稳。

香港抗疫措施的有效性与挑战

成功经验

- 早期严格防控:香港在疫情初期迅速采取边境管控和社交距离措施,有效延缓了病毒传播。

- 公共卫生宣传:通过媒体和社区网络普及防疫知识,市民的口罩佩戴率和卫生意识较高。

- 科技助力抗疫:推出“安心出行”APP、健康码系统等,提升疫情追踪效率。

不足与教训

- 疫苗接种率不均衡:老年人接种率偏低,导致第五波疫情中重症和死亡病例集中。

- 医疗资源紧张:公立医院在疫情高峰期间超负荷运转,暴露了医疗体系韧性不足的问题。

- 政策执行矛盾:部分防疫措施(如禁堂食、航班熔断)引发社会争议,影响市民配合度。

香港疫情对社会经济的影响

经济冲击

疫情对香港经济造成深远影响,尤其是旅游、零售和餐饮业,2020-2022年,香港GDP连续两年负增长,失业率一度升至7.2%,随着防疫措施放宽,经济逐步复苏,但完全恢复仍需时间。

社会心理变化

长期的社交限制和疫情不确定性加剧了市民的焦虑情绪,心理健康问题凸显,疫情也加深了社会对公共卫生政策的讨论,部分市民对政府的信任度下降。

教育领域的挑战

学校多次停课转为线上教学,影响了学生的学习进度和社交发展,如何弥补疫情造成的教育缺口,成为后续需要解决的问题。

未来展望:构建更具韧性的公共卫生体系

提升疫苗接种覆盖率

针对老年人等重点人群,需加强宣传和便利接种服务,以应对未来可能的疫情反弹。

优化医疗资源配置

增加公立医院床位、储备抗疫物资,并完善分级诊疗制度,避免医疗挤兑。

加强国际合作

作为国际枢纽,香港需与全球共享疫情数据,协同研发药物和疫苗,以应对新型变异株。

平衡防疫与经济发展

未来政策应更注重科学性和灵活性,在保障公共卫生的同时减少对社会经济的干扰。

香港的抗疫历程充满挑战,但也展现了这座城市的韧性与适应力,从疫情中汲取的经验将为未来公共卫生体系建设提供重要参考,随着社会逐步复常,香港需要继续完善防控机制,以更好地应对未知的挑战,守护市民的健康与城市的繁荣。

(全文约1500字)

发表评论