香港疫情新增病例持续攀升,防控挑战与应对策略

香港的新冠疫情新增病例再次出现明显上升趋势,引发社会广泛关注,作为国际金融中心和人口密集的大都市,香港的疫情动态不仅影响本地居民的生活和经济活动,也对全球疫情防控形势具有重要参考意义,本文将从香港疫情的最新数据、疫情反弹的原因、防控措施的成效与不足、社会各界的反应以及未来应对策略等方面展开分析,旨在全面探讨香港疫情新增病例持续攀升的背景与应对之道。

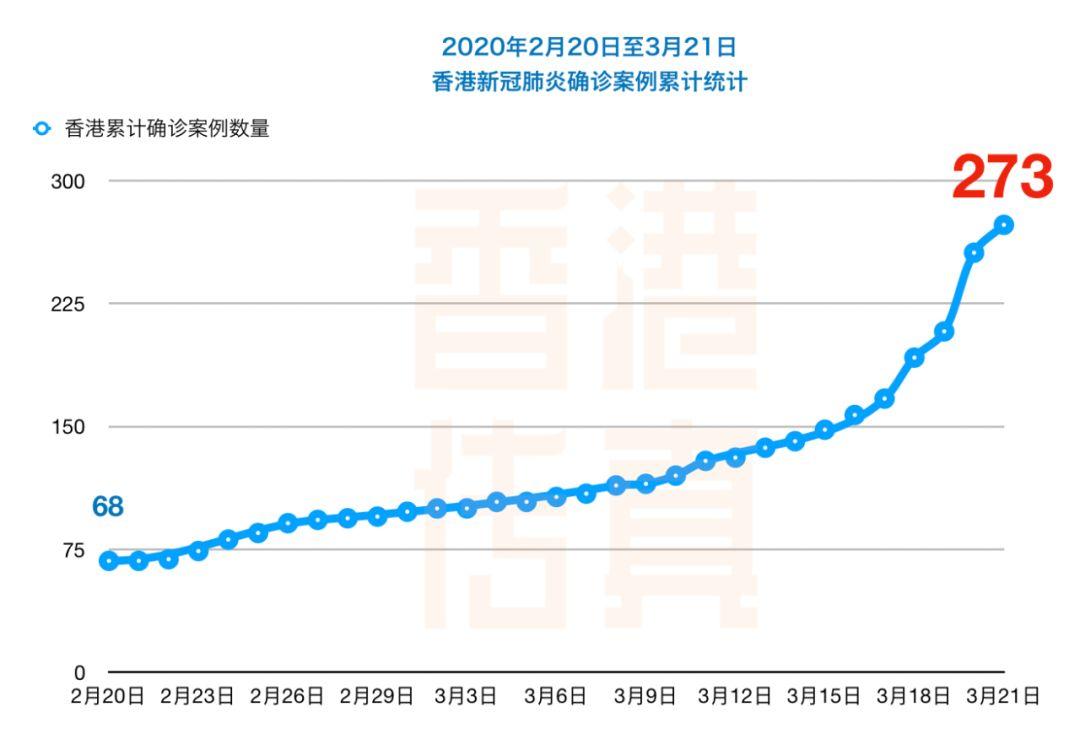

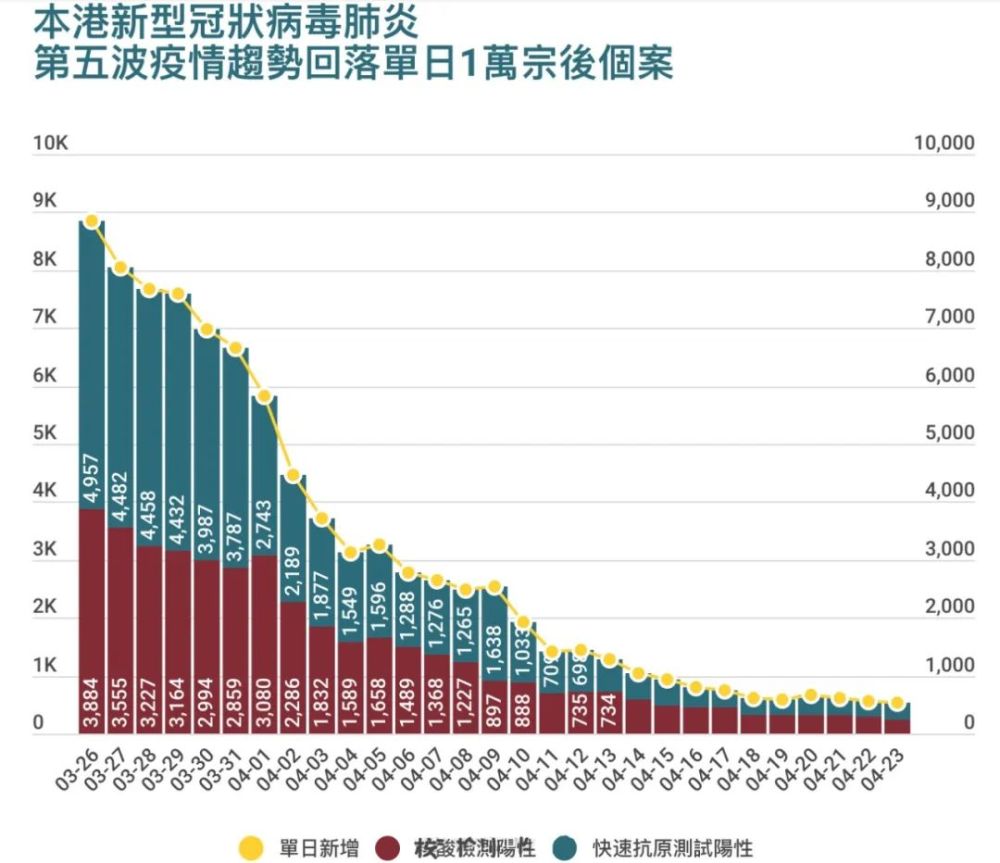

香港疫情最新数据与趋势

根据香港卫生署的最新通报,过去一周,香港每日新增新冠确诊病例数持续保持在较高水平,单日新增病例多次突破千例,其中本地感染病例占比较大,与前一阶段相比,新增病例的增速明显加快,且涉及多个社区和场所,显示出疫情扩散的风险正在加大。

值得注意的是,此次疫情反弹中,奥密克戎变异株的亚型(如BA.5和BA.2.75)成为主要流行毒株,这些亚型具有更强的免疫逃逸能力和传播速度,使得即使接种过疫苗的人群也可能被感染,随着冬季临近,呼吸道疾病的传播风险进一步增加,香港的疫情防控形势更加严峻。

疫情反弹的主要原因

-

病毒变异与免疫逃逸

奥密克戎亚型的快速传播是此次疫情反弹的核心原因,尽管香港的疫苗接种率较高,但病毒变异使得疫苗的保护效果有所下降,尤其是对老年人和免疫力较低的人群而言,突破性感染的风险显著增加。 -

社会活动增加与防疫疲劳

随着香港逐步放宽社交距离措施,市民的社交活动明显增多,餐饮、娱乐场所人流量上升,加之部分市民对防疫措施的松懈态度,为病毒传播创造了条件,长期的防疫疲劳也使得部分人忽视了戴口罩、勤洗手等基本防护措施。 -

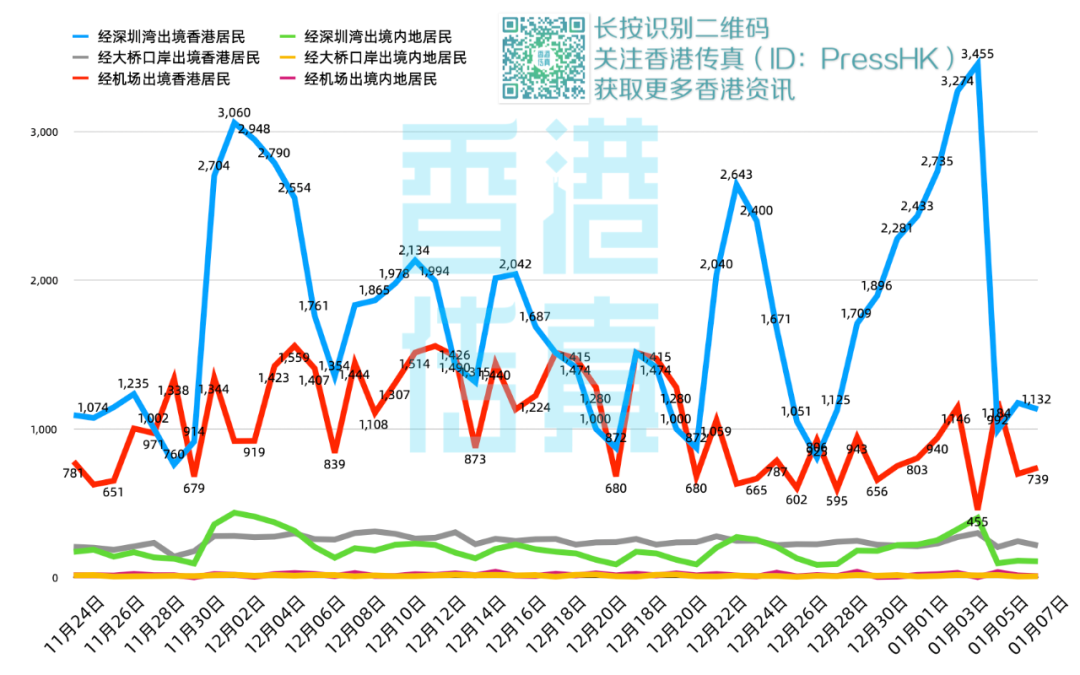

输入性病例的压力

香港作为国际交通枢纽,每日都有大量境外旅客入境,尽管香港实施了严格的入境检疫政策,但病毒仍可能通过隐性感染者或潜伏期较长的病例输入本地社区。

-

医疗资源紧张

香港的公立医疗系统长期面临压力,疫情反弹导致住院人数增加,部分医院病床使用率接近饱和,医疗资源的紧张可能进一步影响对重症患者的救治效率。

防控措施的成效与不足

香港特区政府在此次疫情反弹后迅速采取了一系列措施,包括加强核酸检测、推广疫苗接种、收紧社交距离限制等,这些措施在一定程度上延缓了疫情的扩散速度,但也暴露出一些问题:

-

核酸检测能力有限

尽管香港增加了社区检测中心的数量,但在疫情高峰期,部分检测点仍出现排队时间过长、结果出具延迟的情况,影响了病例的及时发现和隔离。 -

疫苗接种率不均衡

虽然香港的整体疫苗接种率较高,但老年人群的接种率仍然偏低,数据显示,80岁以上老年人的疫苗接种率不足70%,这一群体恰恰是重症和死亡的高风险人群。 -

公众沟通与配合度

部分市民对防疫政策的理解和支持不足,尤其是在收紧社交限制时,部分行业和市民的抵触情绪可能削弱了防控效果。

社会各界的反应

-

政府层面的应对

特区政府强调“科学防疫”和“精准防控”,并计划进一步推动疫苗接种,尤其是针对老年人和儿童,政府也在研究引入新一代疫苗以应对变异毒株。 -

医疗系统的压力

医护人员普遍反映工作压力巨大,部分医院已启动应急预案,包括推迟非紧急手术和增加临时病床,专家呼吁市民减少非必要外出,以减轻医疗系统负担。 -

公众情绪与经济影响

疫情反弹对餐饮、零售和旅游业造成冲击,部分商户担忧新一轮限制措施会影响生意,市民对疫情的担忧情绪也有所上升,口罩、快速检测试剂等防疫物资的销量明显增加。

未来应对策略建议

-

加强疫苗接种,尤其是高危人群

政府应进一步推动老年人、慢性病患者和儿童的疫苗接种,可通过上门接种、社区宣传等方式提高接种率。

-

优化核酸检测与病例追踪

提升核酸检测效率,缩短结果出具时间;同时利用大数据技术加强病例追踪,快速切断传播链。 -

平衡防疫与经济

在控制疫情的同时,需尽量减少对经济的冲击,可针对高风险场所实施针对性限制,而非“一刀切”关闭所有行业。 -

加强公众沟通

通过透明、及时的信息发布,增强市民对防疫政策的理解与配合,关注市民心理健康,提供必要的心理支持服务。 -

国际合作与经验借鉴

香港可与其他国家和地区分享疫情防控经验,尤其是如何应对变异毒株和输入性病例的压力。

发表评论