疫情下的上海年会,挑战、创新与城市韧性的见证

引言:疫情与年会的特殊碰撞

2022年末的上海,冬日的寒意中夹杂着一丝紧张与期待,这座中国最具国际化的都市,刚刚经历了一轮疫情的反复,而岁末的年会季也如期而至,对于企业和员工而言,年会不仅是一场庆祝与总结的仪式,更是一次团队凝聚力的体现,在疫情的阴影下,上海的年会如何举办?是取消、延期,还是以全新的形式呈现?这场特殊的年会,成为观察城市韧性、企业应变能力和社会心态的一扇窗口。

疫情中的上海:从静默到复苏

疫情反复下的城市节奏

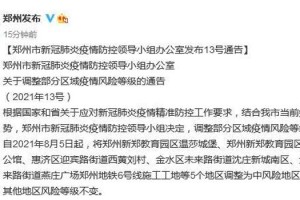

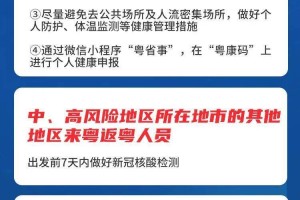

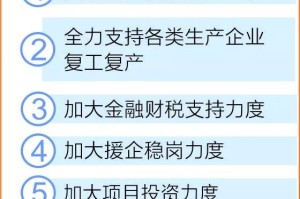

2022年,上海经历了前所未有的疫情冲击,从春季的“全域静态管理”到年末的“精准防控”,城市的运行节奏被不断调整,企业办公模式从线下转为线上,大型活动屡屡延期或取消,而到了12月,随着“新十条”的发布,社会面防控逐步放开,但感染高峰的到来也让许多企业陷入两难:年会还要不要办?

企业的心态:从焦虑到适应

疫情的不确定性让许多企业最初对年会持观望态度,一些公司选择直接取消,认为“安全第一”;另一些则尝试延期,等待“更好的时机”;而更多的企业开始思考——如何在疫情下创新年会形式,既保证安全,又不让员工失望?

疫情下的年会创新:线上线下融合

线上年会:从“将就”到“讲究”

线上年会并非新鲜事物,但在疫情中,它从“应急方案”升级为“主流选择”,上海的企业通过直播平台、视频会议工具搭建虚拟会场,员工在家即可参与,一些公司甚至设计了互动游戏、线上抽奖和虚拟合影环节,让远程参与也能感受到氛围。

线上年会的挑战也很明显:网络卡顿、互动性不足、缺乏仪式感……如何解决这些问题?某科技公司的做法是提前寄送“年会礼盒”,内含零食、纪念品和互动道具,员工在线上同步拆箱,营造“在一起”的感觉。

混合模式:小而美的线下+线上联动

对于一些重视线下体验的企业,完全取消实体年会难以接受。“混合年会”应运而生:核心团队在小规模场地举办线下活动,其他员工通过线上参与,上海某外企将年会拆分到多个小型会议室,每个房间不超过20人,通过直播串联全场,这种模式既降低了聚集风险,又保留了线下互动的温度。

户外与分散式活动

另一些企业干脆跳出传统框架,选择户外或分散式活动,某广告公司组织员工分批次前往崇明岛开展团队建设,结合露营和颁奖环节;另一家互联网公司则策划了“城市探秘”活动,员工以小组形式完成打卡任务,最后线上汇总成果。

上海年会的特殊底色:城市文化与韧性

海派文化的灵活与务实

上海的企业在应对疫情时,展现出鲜明的“海派”特质——灵活、务实、国际化,无论是快速切换线上工具,还是融合中西元素的年会设计,都能看到这座城市包容创新的精神,某金融公司的年会以“上海记忆”为主题,通过老照片、方言互动等环节,让员工在特殊时期感受到城市的文化认同。

企业社会责任的体现

疫情中的年会不仅是内部活动,也成了企业传递价值观的窗口,上海多家公司在年会中加入了公益环节:有的发起“为医护人员送温暖”的倡议,有的将年会预算的一部分捐赠给医疗物资采购,这些举动让年会超越了庆祝本身,成为社会责任的载体。

员工心态:从“期待狂欢”到“珍惜相聚”

疫情改变了人们对年会的期待,过去,员工或许更关注奖品和节目;许多人更看重“还能在一起”的珍贵,一位参与线上年会的员工说:“看到屏幕里同事们的笑脸,突然觉得能健康地工作、生活,已经很幸福。”

反思与启示:后疫情时代的年会形态

技术赋能的长期趋势

疫情加速了数字化在年会中的应用,即使未来线下活动恢复,线上元素仍会保留,虚拟现实(VR)、元宇宙等技术的成熟,可能让未来的年会突破物理限制,创造更沉浸的体验。

弹性与多元化的需求

企业的年会策划需要更灵活的方案:既能应对突发情况,又能满足不同员工的偏好,提供线下、线上、混合等多种参与方式,让每个人找到适合自己的选择。

回归本质:年会的意义是什么?

疫情让人们重新思考年会的核心价值,它不仅是业绩总结或娱乐活动,更是团队归属感的塑造,无论是线上还是线下,真诚的沟通、共同的记忆,才是年会长存的关键。

上海的年会,一座城市的缩影

2022年的上海年会,注定与众不同,它记录着疫情下的挑战,也展现着企业与个人的韧性,在这座城市里,有人用技术跨越隔离,有人用创意点亮希望,更多的人在不确定中坚守着对生活的热爱,正如一位组织者所说:“年会可以改形式,但不会改初心。”

当黄浦江畔的灯光再次亮起,上海的年会故事,也成为这座城疫情时代的一份独特注脚。

发表评论