郑州再次封城,疫情防控下的挑战与反思

2022年,郑州这座千万人口的城市再次因新冠疫情进入封城状态,这并非郑州第一次因疫情采取严格的管控措施,但每一次封城都牵动着无数市民的心,封城不仅影响经济、民生,也考验着城市治理能力和社会韧性,此次郑州再次封城,背后有哪些深层次原因?市民生活受到怎样的影响?政府和社会该如何应对?本文将从多个角度探讨这些问题,并思考未来疫情防控的优化方向。

郑州封城的背景与原因

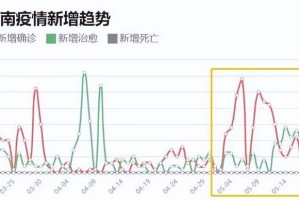

郑州作为河南省省会、全国重要的交通枢纽,人口流动频繁,疫情防控压力巨大,此次封城的主要原因是奥密克戎变异株的快速传播,导致本土病例激增,尽管郑州此前已采取常态化核酸检测、场所码管理等手段,但病毒传播速度仍超出预期。

-

奥密克戎的高传染性

奥密克戎BA.5等亚型具有更强的免疫逃逸能力,即使接种疫苗,仍可能造成突破性感染,郑州作为人口密集城市,社区传播风险极高,封城成为遏制疫情扩散的无奈之举。 -

前期防控的漏洞

有市民反映,部分区域核酸检测排队拥挤、部分场所扫码执行不严格,导致疫情隐匿传播,部分病例轨迹涉及批发市场、物流中心等人员密集场所,加速了病毒扩散。 -

医疗资源压力

尽管郑州医疗资源相对丰富,但若病例激增,仍可能导致医疗挤兑,封城的目的是争取时间,降低感染峰值,避免重症患者无法得到及时救治。

封城对市民生活的影响

封城意味着严格的居家隔离、交通管制、商业停摆,对市民的日常生活造成巨大冲击。

-

民生保障问题

- 物资供应:尽管政府承诺保障生活物资,但部分社区仍出现配送延迟、物价波动等问题。

- 就医难题:慢性病患者、孕产妇等特殊群体面临就医困难,部分医院因防控要求暂停部分门诊服务。

- 心理压力:长期居家隔离可能导致焦虑、抑郁等心理问题,尤其是独居老人和儿童。

-

经济冲击

- 中小企业困境:餐饮、零售、娱乐等行业再次遭受重创,许多商家面临现金流断裂风险。

- 就业问题:部分务工人员因封城失去收入来源,尤其是灵活就业者、外卖骑手等群体。

- 物流受阻:郑州作为全国物流枢纽,封城影响供应链,波及周边省份经济。

-

教育与社会活动停滞

- 学校转为线上教学,但部分家庭缺乏稳定网络或电子设备,影响学习效果。

- 婚礼、葬礼等社会活动被迫取消或简化,给民众带来情感上的遗憾。

政府应对措施与争议

面对封城带来的挑战,郑州政府采取了一系列措施,但也引发了一些争议。

-

防控政策的调整

- 精准封控:部分区域采取“足不出区”而非“足不出户”,试图减少对经济的影响。

- 保供体系:政府组织超市、电商平台加强配送,并设立临时采购点。

- 就医绿色通道:针对特殊群体,开通应急就医通道,但仍存在执行不到位的情况。

-

争议与批评

- “一刀切”管理:部分低风险小区也被严格封控,引发居民不满。

- 信息透明度:有市民质疑病例数据公布不及时,导致恐慌情绪蔓延。

- 基层执行问题:个别社区工作人员态度粗暴,或防控措施僵化,影响政府公信力。

社会各界的反应

封城期间,社会各界展现出不同的应对方式。

-

市民的自发互助

- 许多社区成立志愿者团队,帮助老人买菜、送药。

- 邻里之间共享物资,缓解短期供应紧张。

-

企业的社会责任

- 部分电商平台增加配送力量,优先保障民生商品。

- 一些企业捐款捐物,支持抗疫一线。

-

舆论场的分歧

- 支持者认为封城是必要的,牺牲短期自由换取长期安全。

- 反对者质疑封城代价过大,呼吁更科学的精准防控。

未来疫情防控的思考

郑州再次封城,反映出疫情防控的复杂性和长期性,未来如何在防疫与经济社会发展之间找到平衡?

-

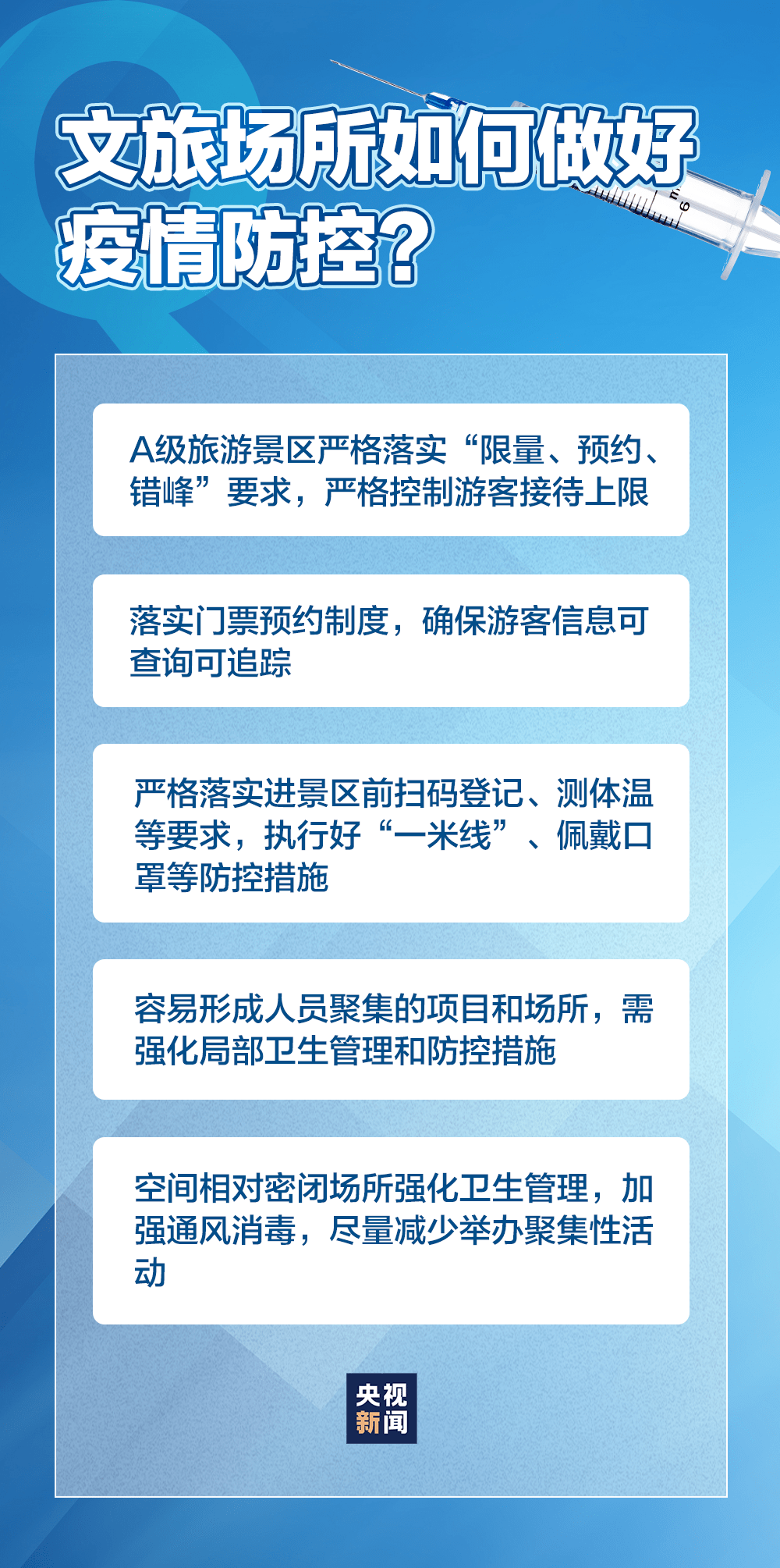

优化防控策略

- 推广更快速的核酸检测技术,缩短封控时间。

- 加强流调能力,提高精准防控水平,避免“一刀切”。

-

完善应急保障体系

- 建立更高效的物资配送机制,确保封城期间基本生活需求。

- 加强医疗资源储备,避免挤兑。

-

加强社会心理支持

- 提供心理咨询服务,缓解民众焦虑。

- 保障弱势群体权益,如独居老人、残障人士等。

-

推动经济韧性建设

- 加大对中小企业的扶持力度,如减税、贷款支持等。

- 发展线上经济,减少封城对商业的冲击。

郑州再次封城,是疫情防控中的一次严峻考验,它既暴露了城市治理的短板,也展现了社会的团结与韧性,如何在保障人民健康的同时减少对正常生活的干扰,是各级政府和社会各界需要共同思考的问题,希望郑州能尽快渡过难关,也期待全国疫情防控体系不断优化,让我们的生活早日回归正轨。

发表评论