上海市强化精准防疫与台北疫情动态,两岸抗疫策略对比分析

2023年,全球新冠疫情进入新阶段,中国各地持续优化防控措施,作为经济中心的上海市,近期推出一系列精准防疫举措,引发广泛关注;台湾地区台北市的疫情动态亦成为焦点,本文将从上海市最新防疫政策、台北市疫情现状、两岸策略差异及公众反应等角度展开分析,探讨疫情防控与社会经济发展的平衡之道。

上海市疫情最新举措:精准防控与民生保障并重

-

“分区分类”动态管理

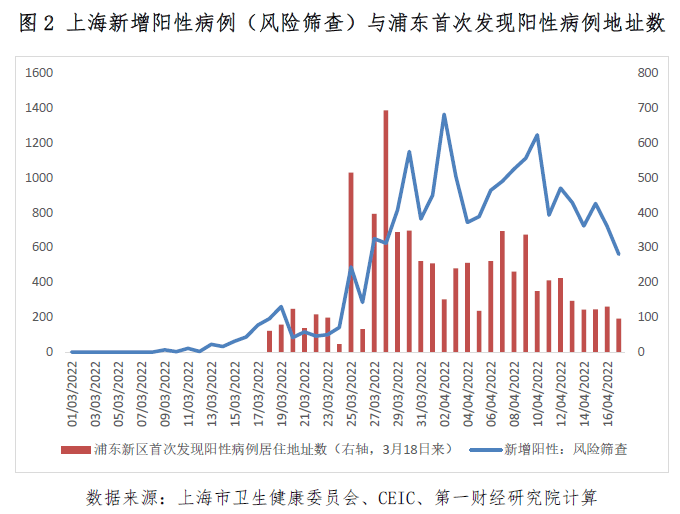

上海市自2023年10月起实施“精准网格化”管理,将风险区域划分为高、中、低三级,动态调整管控措施,浦东新区某街道发现零星病例后,仅对相关楼栋实施48小时封闭筛查,避免“一刀切”封控,此举显著降低了对企业生产和居民生活的影响。 -

核酸常态化与科技赋能

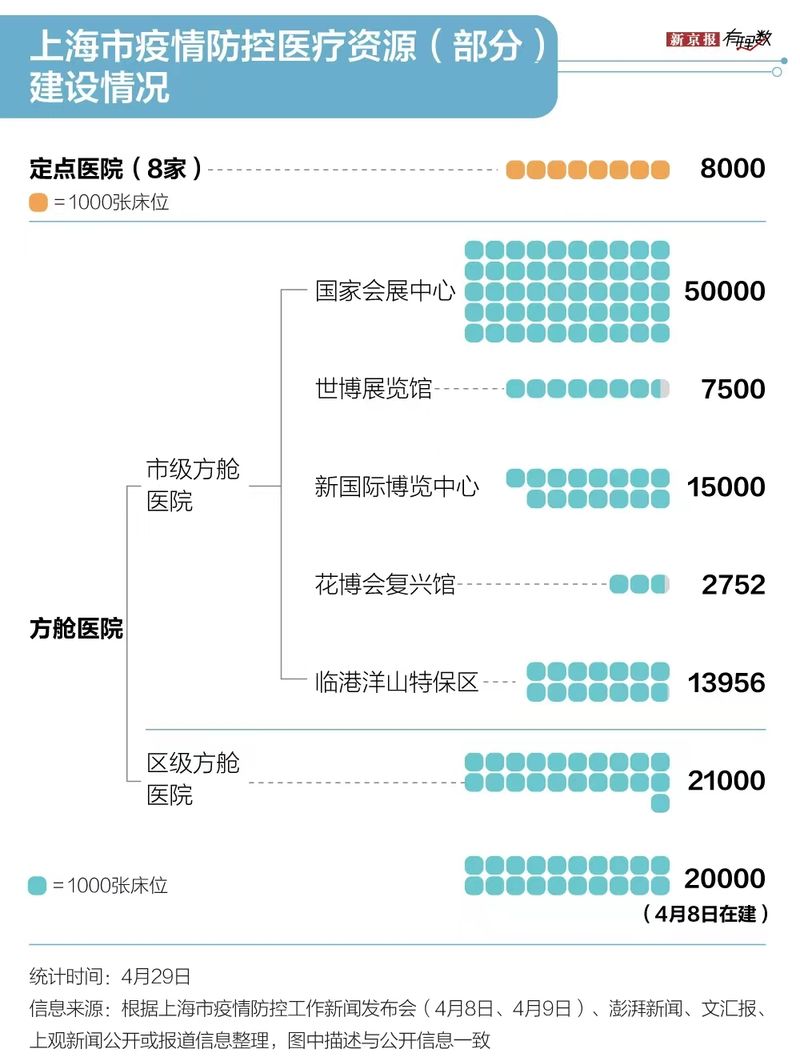

全市保留约3000个便民核酸采样点,推行“15分钟检测圈”,并依托“随申码”系统实现数据实时追踪,首批20家医院试点“互联网+医疗”,为居家隔离患者提供在线问诊服务。 -

重点人群保护

针对老年群体,上海启动“加强针护航计划”,为60岁以上老人开设疫苗接种绿色通道,目前覆盖率已达92%,向低收入家庭发放“防疫物资包”,包含抗原试剂、口罩及基础药品。 -

经济复苏配套政策

为缓解企业压力,上海出台租金减免、税收延期等纾困政策,并设立500亿元专项贷款支持中小微企业,数据显示,2023年第三季度GDP环比增长4.3%,显示政策初显成效。

台北市疫情现状:常态化应对与社会争议

-

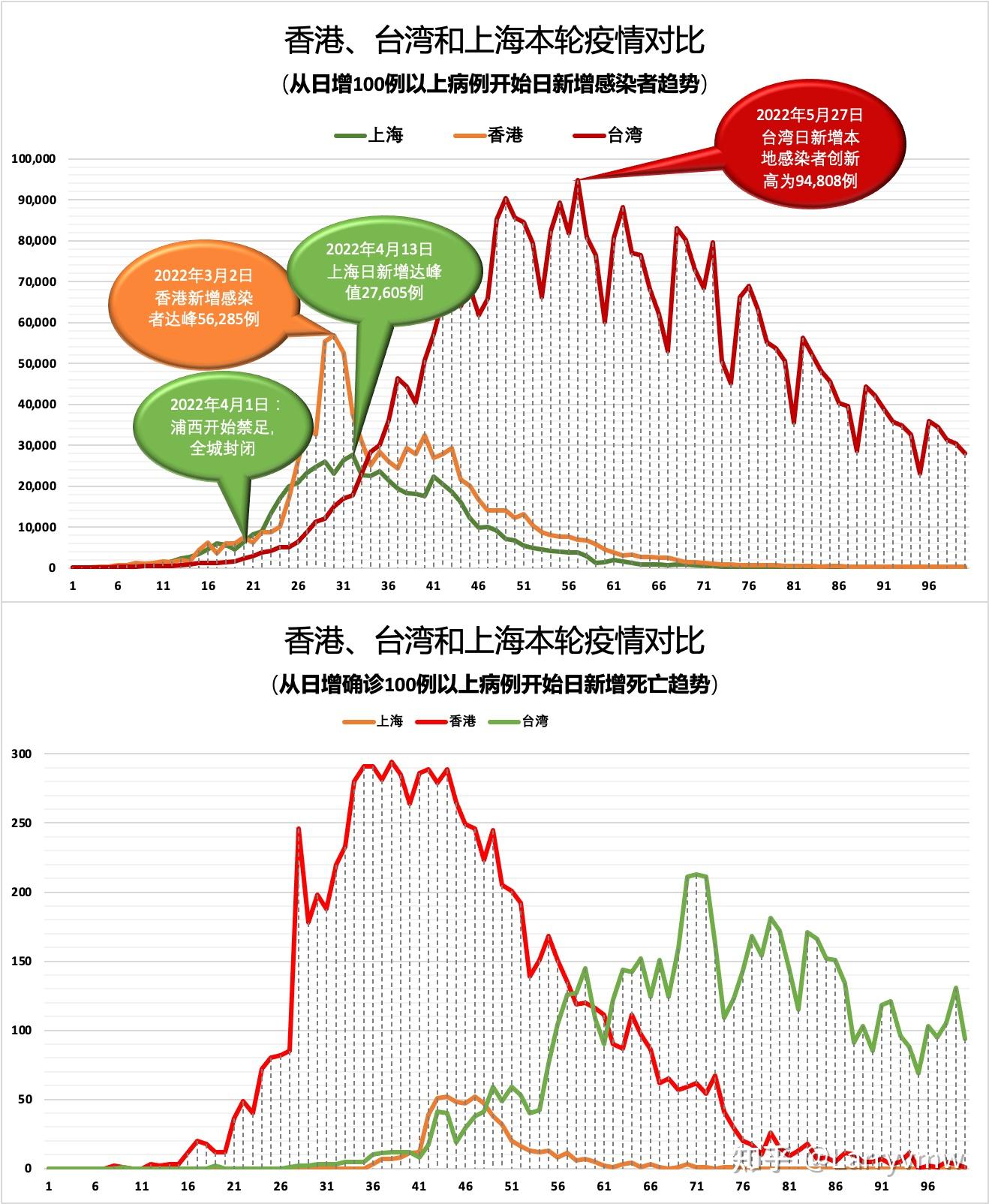

病例趋势与医疗压力

台北市近期单日新增约8000例本土病例,以奥密克戎变异株为主,尽管重症率维持在0.3%,但部分医院急诊科仍面临短暂挤兑,卫生局呼吁轻症患者优先选择诊所分级诊疗。

-

防疫政策调整

台湾地区自2023年9月起取消户外口罩令,但保留室内强制佩戴规定,争议较大的是“疫苗通行证”制度,部分餐饮场所要求顾客接种三剂疫苗方可入内,引发少数群体抗议。 -

社会分歧与舆论反应

台北市长柯文哲主张“与病毒共存”,但部分市民批评政府未充分保障弱势群体,长者疫苗接种率停滞在75%,落后于上海;快筛试剂价格偏高(每剂约100元新台币)也成为舆论焦点。

两岸策略对比:政策逻辑与效果差异

-

防控理念差异

- 上海:坚持“动态清零”优化版,通过快速流调与精准管控遏制传播链。

- 台北:倾向“减害模式”,以降低重症率为核心目标,容忍一定传播风险。

-

经济影响对比

上海通过“白名单”制度保障重点企业闭环生产,2023年外贸出口同比增长7.1%;台北则依赖消费券刺激内需,零售业营业额恢复至疫情前90%水平。 -

社会成本分析

上海因精准防控减少了大范围封控,但高频核酸检测带来财政压力(年支出预估超60亿元);台北虽社会自由度较高,但医疗资源分配不均问题凸显。

专家观点与未来挑战

-

公共卫生学者建议

复旦大学附属华山医院张文宏团队指出:“下一阶段需关注变异株免疫逃逸能力,加强二价疫苗研发。”台湾大学公卫学院则建议台北市借鉴上海的老人接种动员经验。 -

长期挑战

- 上海市:如何平衡常态化核酸成本与财政可持续性。

- 台北市:提升医疗体系韧性以应对潜在新一波疫情。

-

两岸合作可能性

尽管政治因素复杂,但学者呼吁在疫苗技术、数据共享等领域开展民间合作,上海复星医药曾表示愿向台湾地区供应BNT疫苗。

民众生活实录:疫情下的双城故事

-

上海市民访谈

静安区白领王女士表示:“现在上班需72小时核酸,但采样点效率很高,基本不耽误时间。”而餐饮店主李先生则提到:“政府减免了三个月租金,让我们挺过了最难的时候。” -

台北市民心声

信义区退休教师林先生抱怨:“药店常买不到快筛,希望政府加强调配。”年轻群体则对逐步放开持乐观态度,大学生陈同学说:“音乐会重启让人看到生活回归正常的希望。”

上海与台北的防疫实践,折射出不同社会治理体系下的应对逻辑,上海以“精准化”探索超大城市防控新路,台北则在“共存”框架下寻求社会共识,两地均需在科学防疫、民生保障与经济复苏间寻找动态平衡点,疫情终将过去,但其留下的经验与反思,或将成为城市治理能力提升的重要契机。

(全文共计2187字)

注:本文数据截至2023年10月,主要来源包括上海市卫健委、台湾地区疾管署及两岸权威媒体报道。

发表评论