上海疫情指挥部公告,科学防控与全民抗疫的坚实保障

上海疫情指挥部的职责与公告内容

上海疫情指挥部是由市政府牵头,联合卫生健康、公安、交通、市场监管等多个部门组成的临时性指挥机构,主要负责制定和发布疫情防控政策,协调各方资源,确保防疫措施的有效落实,其公告内容通常涵盖以下几个方面:

疫情动态通报

指挥部每日或定期发布疫情数据,包括新增确诊病例、无症状感染者、密接人员排查情况等,确保信息透明,避免谣言传播。

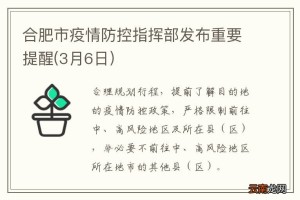

防控措施调整

根据疫情形势的变化,指挥部会调整防控政策,

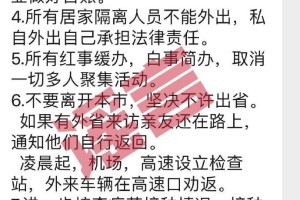

- 封控管理:对高风险区域实施封闭管理,限制人员流动。

- 核酸检测要求:调整核酸检测频次,如“应检尽检”“愿检尽检”政策。

- 健康码管理:优化健康码赋码规则,确保精准防控。

市民行为指南

指挥部会发布详细的防疫指引,如:

- 个人防护:佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离。

- 聚集性活动管理:限制大型活动,提倡线上会议。

- 疫苗接种:推动加强针接种,提高群体免疫水平。

物资保障与民生服务

在封控期间,指挥部会协调物资供应,确保市民生活必需品充足,并设立应急就医通道,保障特殊群体的需求。

公告背后的科学防控逻辑

上海疫情指挥部的公告并非简单的行政命令,而是基于流行病学分析和专家研判的科学决策,其核心逻辑包括:

精准防控

不同于“一刀切”的封城措施,上海在2022年春季疫情中尝试了“精准防控”策略,即通过流调快速锁定传播链,对特定区域进行管控,减少对经济社会的影响,尽管后期因Omicron的高传染性不得不调整策略,但这一理念仍被保留。

动态清零政策

中国的防疫政策以“动态清零”为目标,即发现一起、扑灭一起,避免大规模扩散,上海疫情指挥部的公告体现了这一政策,例如在发现聚集性疫情后迅速划定风险等级,实施分级管理。

数据驱动的决策

指挥部依托大数据和人工智能技术,分析疫情传播趋势,优化核酸检测点布局,提高排查效率,通过健康码行程数据,可以快速识别密接者,减少人工排查的时间成本。

市民的配合与社会的响应

疫情防控的成功离不开市民的积极配合,上海疫情指挥部的公告能够有效执行,得益于以下几个因素:

公众信任与信息透明

指挥部通过新闻发布会、官方微信公众号等渠道及时发布信息,避免信息不对称导致的恐慌,在2022年封控期间,指挥部每日通报物资配送进展,缓解市民焦虑。

社区基层的高效执行

居委会、志愿者和物业公司在防疫中扮演了关键角色,他们负责组织核酸检测、配送物资、协助就医等,确保指挥部的政策落地。

企业的社会责任

许多企业积极响应防疫政策,如:

- 互联网平台优化配送能力,保障物资供应。

- 医药企业加快疫苗和药物研发。

- 商场、写字楼严格落实扫码测温措施。

挑战与争议

尽管上海疫情指挥部的公告在整体上取得了成效,但也面临一些挑战和争议:

封控期间的生活保障问题

2022年春季的严格封控导致部分市民面临买菜难、就医难等问题,尽管指挥部后续优化了保供体系,但初期暴露的短板仍需反思。

健康码系统的稳定性

在高峰时期,健康码系统偶尔出现崩溃或延迟,影响市民出行,技术保障和应急预案的完善是未来需要加强的方向。

政策执行的灵活性

部分基层单位在执行时存在“层层加码”现象,例如过度限制外出、强制隔离低风险人群等,指挥部需进一步明确标准,避免“一刀切”。

未来防疫的展望

随着病毒变异和全球疫情形势的变化,上海疫情指挥部需要不断调整策略,未来可能的优化方向包括:

加强智慧防疫

利用5G、AI等技术提升流调效率,例如推广“数字哨兵”系统,实现无接触扫码测温。

优化分级诊疗体系

避免医疗资源挤兑,建立社区医院与三甲医院的联动机制,确保轻症患者得到及时治疗。

推动国际防疫合作

上海作为国际枢纽城市,需在入境隔离、疫苗接种互认等方面加强国际合作,平衡防疫与开放。

提高公众健康素养

通过科普宣传,增强市民的自我防护意识,减少对行政措施的依赖。

发表评论