上海疫情外溢下的苏州防疫政策,挑战、应对与区域协同

2022年春季,上海暴发大规模新冠疫情,作为毗邻上海的江苏省苏州市,面临严峻的疫情外溢压力,苏州迅速响应,出台了一系列针对性政策,既需防范输入风险,又需保障经济民生,这一过程中,苏州的防疫策略成为观察中国区域协同抗疫的典型案例,本文将分析苏州在应对上海疫情时的政策逻辑、具体措施及其社会影响,并探讨其对未来跨区域公共卫生事件管理的启示。

上海疫情外溢与苏州的防控压力

-

地理与经济联系的“双刃剑”

苏州与上海相距不足100公里,两地日均通勤人数超10万,产业链高度融合,上海疫情暴发后,大量在沪工作的苏州居民返乡,物流往来频繁,使得苏州成为外溢风险最高的城市之一,据苏州市卫健委数据,2022年3月至4月,苏州新增病例中60%以上与上海输入相关。 -

奥密克戎变异株的传播挑战

上海疫情由奥密克戎BA.2毒株引发,其隐匿性强、传播速度快的特点,对苏州的传统流调溯源体系提出挑战,昆山市曾出现因一名上海返苏人员未及时报备,导致单日新增破百的聚集性疫情。

苏州防疫政策的核心措施

为阻断疫情传播链,苏州推出“分层管控+精准服务”的组合政策:

-

强化边界管控

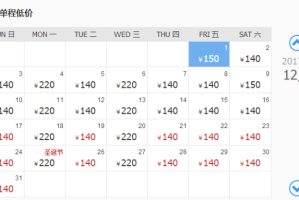

- 在高铁苏州北站、花桥检查站等入苏通道设立核酸“落地检”,对上海来(返)人员实行“3+11”管理(3天集中隔离+11天健康监测)。

- 暂停与上海的非必要物流往来,对保供车辆实施“闭环管理”,司机需持48小时核酸证明并全程不下车。

-

社会面动态清零

- 开展多轮全员核酸检测,推广“抗原筛查+核酸诊断”模式,姑苏区在4月累计检测超2000万人次,平均检测时长压缩至12小时内。

- 对工业园区、高新区等重点企业实行“白名单”制度,保障特斯拉供应链等关键产业不停工。

-

民生保障与数字化赋能

- 开发“苏周到”APP,整合健康码、核酸查询、物资团购等功能,减少人员流动需求。

- 向封控区发放“蔬菜包”,对低收入群体发放临时补贴,累计覆盖12万户家庭。

政策效果与争议

-

成效:快速遏制疫情扩散

苏州在4月中旬实现社会面清零,未出现医疗资源挤兑,以张家港市为例,通过“以快制快”的流调,将传播链控制在3代以内。 -

争议点

- 经济成本高昂:第二季度GDP增速同比下滑1.2%,中小企业停工率一度达35%。

- 跨城通勤困境:部分“双城生活”群体因隔离政策无法返岗,引发对政策“一刀切”的质疑。

- 政策执行差异:下辖的昆山、太仓等地因与上海接壤,管控力度远高于苏州市区,导致区域协调难度增加。

区域协同抗疫的启示

-

建立跨省市联防联控机制

苏州与上海后期成立“苏沪联合指挥部”,共享流调信息,统一赋码标准,证明数据互通是减少政策摩擦的关键。 -

平衡防疫与经济的“动态阈值”

苏州的经验显示,精准划定风险区域(如仅封闭楼栋而非整个小区)能降低社会成本,未来需建立更科学的疫情经济损失评估模型。 -

公共服务的韧性建设

疫情暴露出基层医疗资源不足的问题,2022年苏州新增10家方舱医院、5000间隔离房间,提示超大城市群需提前储备应急资源。

苏州应对上海疫情的政策,既体现了中国基层政府的执行力,也反映了区域协同中的治理难题,在后疫情时代,如何优化跨行政区的应急响应体系,将成为长三角一体化进程中的重要课题,正如苏州市长吴庆文所言:“防疫不是选择题,而是必答题,我们的目标是用最小的代价实现最大的效果。”这一实践,或为全球城市群公共卫生管理提供参考。

(全文约1500字)

注:本文数据来源于苏州市政府新闻发布会、江苏省卫健委报告及公开媒体报道,部分案例为典型事件综述。

发表评论