上海疫情期间最新规定详解,防控措施、民生保障与政策调整

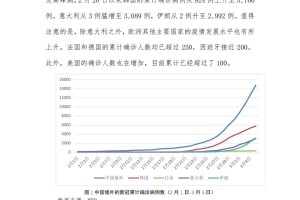

2022年春季以来,上海作为中国重要的经济中心和国际化大都市,面临了新冠疫情暴发以来的最严峻挑战,为有效控制疫情传播,上海市政府结合国家防控要求,动态调整防疫政策,出台了一系列最新规定,这些规定涉及封控管理、核酸检测、物资保障、复工复产等多个领域,既体现了科学防控的精准性,也兼顾了民生需求与经济社会的稳定运行,本文将全面梳理上海疫情期间的最新规定,分析其背后的政策逻辑,并探讨对市民生活的影响。

封控管理与区域分级政策

-

“三区”分级管控

上海根据疫情风险等级,将全市划分为 封控区、管控区、防范区:- 封控区:实施“足不出户、服务上门”,要求居民严格居家,每日进行核酸检测。

- 管控区:允许居民在小区内活动,但禁止聚集,每2-3天进行一次核酸筛查。

- 防范区:逐步有序开放商超、药店等场所,居民可凭健康码绿码外出,但仍需避免跨区域流动。

-

动态调整机制

各区根据疫情数据每日更新“三区”划分,若连续多日无新增病例,封控区可降级为管控区,5月中旬,浦东新区多个街道因疫情好转实现降级。

核酸检测与健康码管理

-

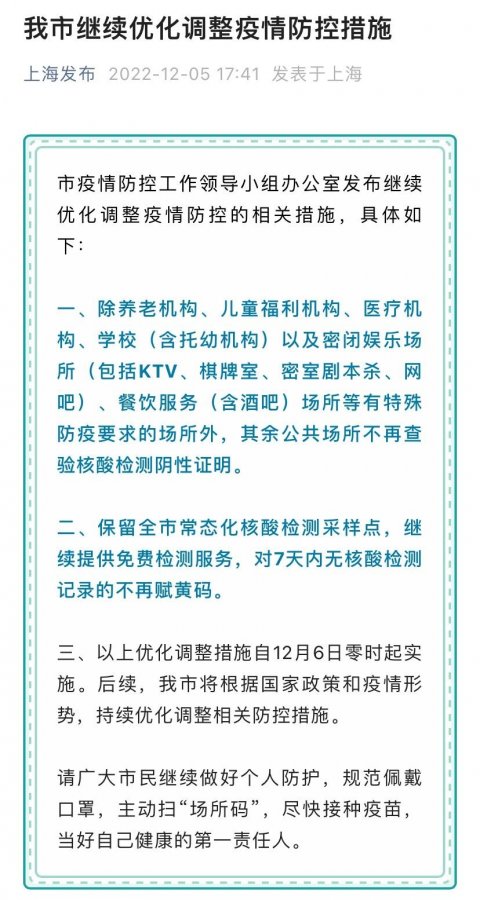

常态化检测要求

- 市民须持有 72小时内核酸检测阴性证明 方可进入公共场所(如商场、地铁、办公楼等)。

- 重点行业人员(如快递员、环卫工人)需每日一检。

-

“随申码”赋码规则

- 核酸结果超过72小时未更新者,健康码将转为“黄码”,需立即补检;

- 密接人员或高风险区域停留者可能被赋“红码”,需配合隔离。

-

便民检测点布局

全市增设超1.5万个核酸采样亭,部分提供24小时服务,方便市民“应检尽检”。

民生保障与物资供应

-

保供体系强化

- 政府联合电商平台(如美团、叮咚买菜)建立“集采集配”模式,优先保障封控区生活物资;

- 每个社区设立“物资中转站”,由志愿者无接触配送至居民家中。

-

特殊群体关怀

- 为独居老人、孕产妇等开通“绿色通道”,提供上门送餐、药品代购等服务;

- 部分医院开设“应急血透专区”,保障重症患者就医需求。

-

物价监管措施

市场监管部门严厉打击哄抬物价行为,对蔬菜包、肉蛋类商品实行最高限价。

复工复产与经济复苏政策

-

白名单企业优先复工

汽车制造(如上汽集团)、集成电路等重点企业率先闭环生产,员工需驻厂并每日抗原检测。 -

中小企业扶持

- 减免国有房屋租金3-6个月;

- 对餐饮、零售行业发放专项补贴,最高10万元。

-

交通逐步恢复

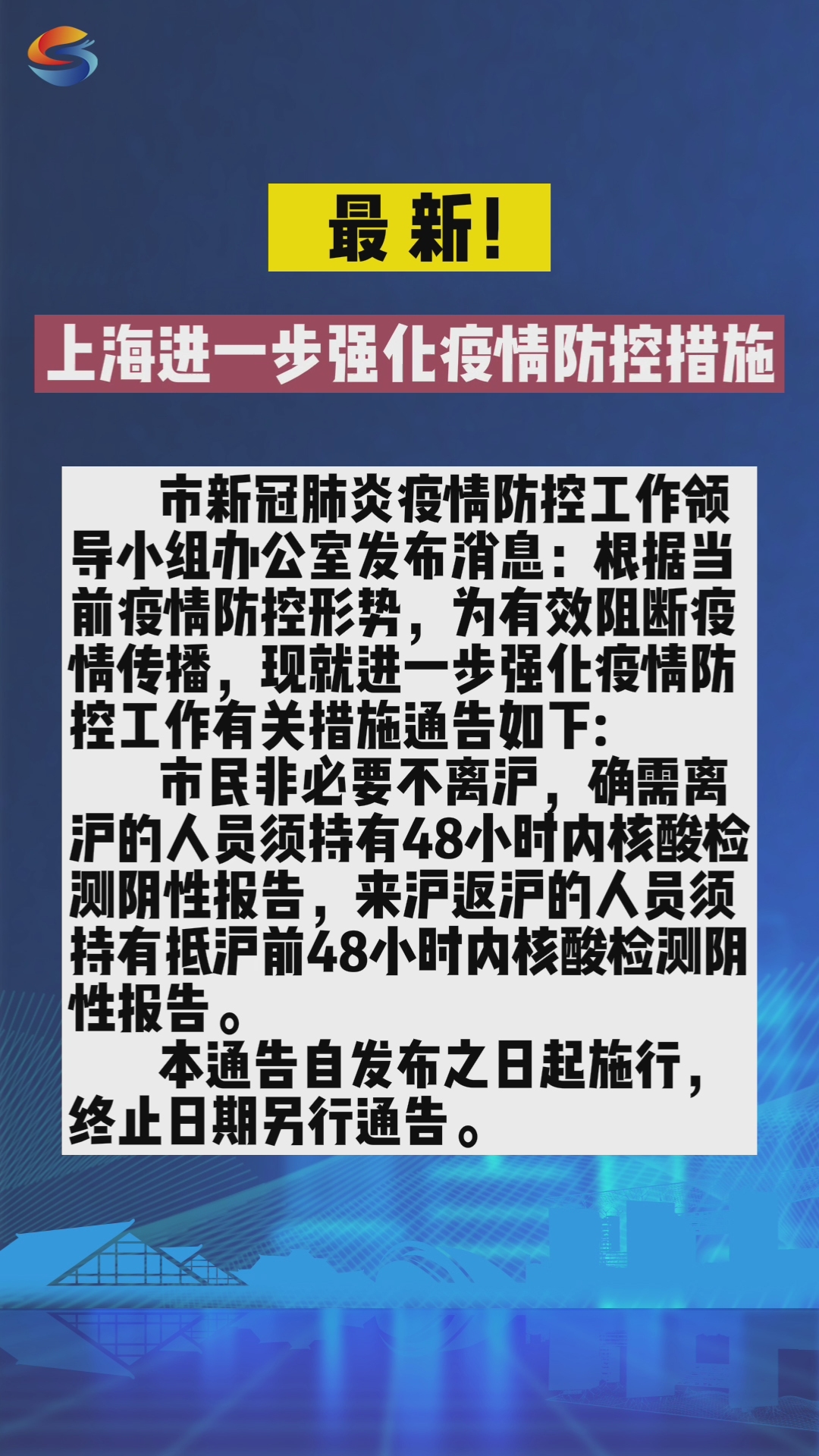

5月下旬起,地铁3号线、6号线等部分线路恢复运营,乘客需扫码登记并全程佩戴口罩。

就医与紧急情况处理

-

分级诊疗制度

- 非危急重症患者优先通过社区医院或互联网医院就诊;

- 急诊患者需持48小时核酸阴性证明,无证明者可在医院缓冲区接受救治。

-

跨区就医协调

需化疗、产检等特殊医疗需求者,可向居委会申请“跨区通行证”,由专车点对点接送。

政策调整背后的考量

-

科学防控与精准施策

上海采用“抗原筛查+核酸确诊”结合的方式,快速锁定感染者,避免大面积封控。 -

平衡防疫与民生

通过“三区”动态管理,在控制疫情的同时最大限度减少对经济的影响。 -

回应社会关切

针对市民反映的“买菜难”“就医难”问题,政府通过新闻发布会、政务微博等渠道及时调整政策。

市民反馈与典型案例

- 正面评价:多数市民认可核酸检测便利化措施,认为保供物资质量逐步改善;

- 争议点:部分封控区居民反映解封标准过高,呼吁更透明的信息发布机制。

案例:静安区某社区通过“楼栋自治”组织团购,实现零感染下物资自给,成为基层治理范本。

随着疫情形势趋稳,上海或将进一步优化防控措施,如缩短隔离时间、扩大防范区活动范围,专家建议,需加强老年人疫苗接种率,并完善突发公共卫生事件应急预案。

上海的最新防疫规定展现了超大城市应对疫情的复杂性与灵活性,在“动态清零”总方针下,政策既需遏制病毒传播,也要守护市民的“菜篮子”和“药箱子”,这场抗疫实践也为全球特大城市提供了宝贵的经验与反思。

发表评论