浙江省疫情防控响应,高效协同与科学治理的典范

浙江省疫情防控的响应体系

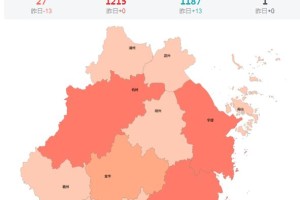

分级响应机制

浙江省建立了科学、灵活的分级响应机制,根据疫情风险等级调整防控策略,该机制分为四级:

- 一级响应(特别重大):全省进入紧急状态,实施最严格的管控措施,如2020年初疫情暴发时的“封城”措施。

- 二级响应(重大):局部地区加强管控,限制人员流动,强化核酸检测。

- 三级响应(较大):重点区域加强监测,公共场所实施限流。

- 四级响应(一般):常态化防控,重点做好外防输入。

这种分级响应机制确保了防控措施的精准性和灵活性,避免“一刀切”带来的经济和社会成本。

快速决策与执行

浙江省政府高度重视疫情信息的实时监测与分析,建立了“大数据+网格化”管理模式,一旦发现疫情,省、市、县三级联动,迅速启动应急预案,确保防控措施在最短时间内落实到位,2021年底宁波北仑区发现疫情后,当地政府仅用数小时就完成了封控、流调和核酸检测部署。

科学精准的防控措施

健康码与数字化管理

浙江省是全国最早推出“健康码”系统的省份之一,健康码通过大数据分析个人行程、接触史和健康状况,实现精准防控,2020年2月,杭州率先推出“健康码”,随后推广至全国,成为疫情防控的重要工具。

浙江省还开发了“浙政钉”“浙里办”等政务平台,实现疫情信息的实时共享和高效管理,通过“浙政钉”可以快速下发防控指令,基层工作人员能第一时间响应。

核酸检测与疫苗接种

浙江省在核酸检测方面采取了“应检尽检、愿检尽检”策略,建立了覆盖城乡的核酸检测网络,2022年,杭州、宁波等地推行“15分钟核酸采样圈”,方便市民就近检测,有效提升疫情监测效率。

在疫苗接种方面,浙江省率先推进全民接种,通过社区动员、预约系统和流动接种车等方式,确保疫苗覆盖率,截至2023年,浙江省新冠疫苗接种率超过90%,位居全国前列。

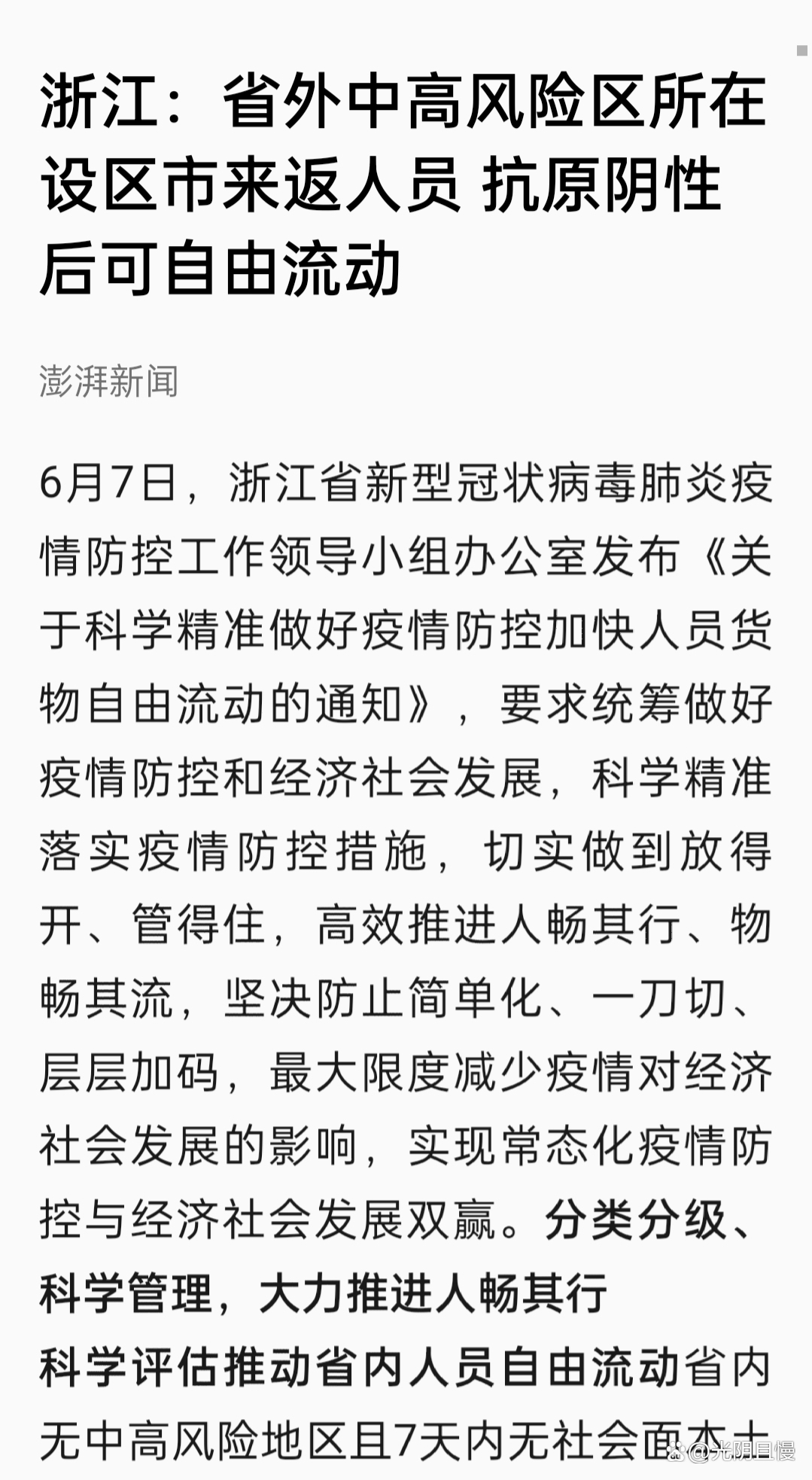

精准封控与动态清零

浙江省在疫情局部暴发时采取“精准封控”策略,避免大规模封锁影响经济和社会运行,2022年义乌疫情暴发后,当地政府仅对高风险区域实施封控,其他地区保持正常运转,最大限度减少对企业和居民的影响。

科技赋能疫情防控

大数据与人工智能

浙江省利用大数据技术进行疫情溯源和风险预测,通过通信大数据分析密切接触者,利用AI算法优化核酸检测资源分配,杭州的城市大脑系统实时监测人流密度,预警潜在聚集风险。

智能物流与无人配送

在封控期间,浙江省广泛应用无人配送技术,确保物资供应,杭州的菜鸟网络采用无人车配送医疗和生活物资,减少人员接触风险。

远程医疗与在线教育

疫情期间,浙江省推广“互联网+医疗”模式,通过“浙里办”APP提供在线问诊、药品配送等服务,全省中小学采用“之江汇”教育平台开展线上教学,确保教育不中断。

社会协同与公众参与

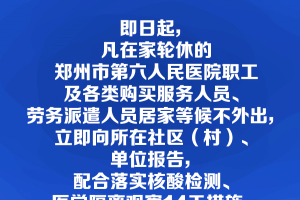

社区网格化管理

浙江省依托社区网格员制度,实现基层防控全覆盖,每个社区配备专职网格员,负责排查、登记和宣传,确保防控措施落实到户。

志愿者与民间组织

疫情期间,浙江省涌现大量志愿者团队,如“蓝天救援队”“红马甲志愿者”等,协助核酸检测、物资配送和心理疏导,民间组织与政府形成合力,提升防控效率。

企业社会责任

浙江企业积极履行社会责任,如阿里巴巴设立抗疫基金,吉利汽车转产口罩,均体现了企业的快速响应能力。

疫情防控的经济社会影响

经济韧性

尽管疫情对全球经济造成冲击,但浙江省凭借数字化优势和灵活政策,保持了经济稳定增长,2022年,浙江省GDP增速达4.7%,高于全国平均水平。

民生保障

浙江省通过发放消费券、减免租金、提供就业补贴等方式,缓解疫情对民生的影响,2022年杭州发放5亿元消费券,提振消费信心。

社会心理支持

浙江省重视心理健康服务,设立24小时心理援助热线,帮助市民缓解焦虑情绪。

未来挑战与优化方向

尽管浙江省疫情防控成效显著,但仍面临挑战:

- 病毒变异的不确定性:需持续优化疫苗和药物研发。

- 常态化防控的可持续性:如何平衡防控与经济发展仍需探索。

- 数据隐私保护:健康码等系统需加强数据安全管理。

浙江省可进一步推动以下措施:

- 加强国际疫情信息共享。

- 优化分级诊疗体系,避免医疗挤兑。

- 提升公众健康素养,增强自我防护意识。

发表评论