2020年除夕浙江省疫情启动,一场与时间赛跑的紧急防控战

2020年的除夕,对于浙江省乃至全中国而言,是一个被疫情阴影笼罩的特殊时刻,当千家万户正准备迎接农历新年时,浙江省因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的快速蔓延,率先启动了重大突发公共卫生事件一级响应,这一决策不仅标志着浙江省疫情防控进入最高级别戒备,也为全国后续的抗疫行动提供了重要参考,本文将从疫情背景、防控措施、社会影响和后续启示四个方面,回顾这场与时间赛跑的紧急防控战。

疫情背景:除夕夜的紧急警报

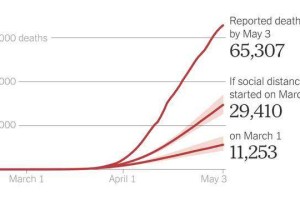

2020年1月24日(农历除夕),浙江省累计报告新冠肺炎确诊病例62例,成为仅次于湖北省的疫情重点地区,由于浙江与湖北人员往来密切,加之春节返乡潮的推动,病毒传播风险急剧上升,当天下午,浙江省政府宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应,成为全国最早采取最高级别防控措施的省份之一。

这一决策的背后,是浙江省对疫情形势的敏锐判断,早在1月20日,国家卫健委确认新冠病毒“人传人”后,浙江便迅速成立疫情防控领导小组,并率先开展重点人群排查,除夕当天的升级响应,更是体现了“宁可十防九空,不可失防万一”的防控理念。

防控措施:科学、快速与精准

浙江省的疫情防控以“早发现、早报告、早隔离、早治疗”为核心,采取了一系列科学高效的举措:

-

交通管制与人员排查

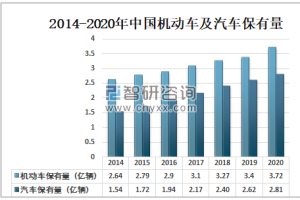

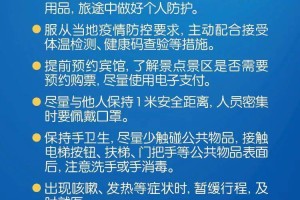

除夕当晚,全省机场、火车站、高速公路出口设立体温检测点,对来自湖北的旅客实行集中隔离观察,杭州市率先启用“健康码”系统,通过数字化手段追踪密切接触者,这一模式后来被全国推广。 -

医疗资源调配

浙江省立同德医院、浙大一院等定点医院迅速腾空床位,组建多学科救治团队,全省口罩、防护服生产企业提前复工,保障物资供应。

-

基层社区防控

社区工作者和志愿者在除夕夜全员上岗,实施“网格化”管理,通过“敲门行动”排查返乡人员,温州市甚至采取“每户每两天一人外出采购”的硬隔离措施,有效遏制了社区传播。 -

信息公开与科普宣传

浙江省卫健委每日召开新闻发布会,通过电视、短信、社交媒体等多渠道发布疫情动态和防护知识,避免了恐慌情绪蔓延。

社会影响:一个不一样的春节

2020年的除夕夜,浙江省的街道空前冷清,传统庙会取消,家庭聚餐被劝退,连寺庙的“头香”活动也首次暂停,这些变化折射出疫情对社会生活的深刻冲击:

- 经济层面:旅游业、餐饮业遭受重创,但电商、生鲜配送等“宅经济”逆势增长,阿里巴巴等浙江企业依托数字化优势,保障了民生供应。

- 文化层面:线上拜年、云聚会成为新民俗,央视春晚临时加入抗疫诗朗诵《爱是桥梁》,引发全民共鸣。

- 心理层面:隔离政策导致部分民众出现焦虑情绪,浙江省率先开通24小时心理援助热线,提供专业支持。

尽管春节氛围被打破,但浙江民众展现出高度的配合与韧性,一则“杭州保姆纵火案”受害者林生斌捐赠口罩的新闻,更让“浙江温度”成为网络热词。

后续启示:从应急到常态化的思考

2020年除夕的紧急响应,为浙江省后续抗疫积累了宝贵经验:

-

数字化治理的优势

浙江依托“最多跑一次”改革基础,将健康码、疫情地图等工具快速落地,证明了数字技术在公共卫生事件中的关键作用。 -

联防联控机制的重要性

浙江与上海、江苏、安徽建立长三角疫情联防联控机制,实现了信息共享和资源统筹,为区域协同抗疫树立了标杆。 -

公共卫生体系的短板

疫情也暴露了基层医疗资源不足、疾控人才短缺等问题,2020年后,浙江加速建设公共卫生临床中心,并推动医防融合改革。 -

公众素养的提升

戴口罩、勤洗手等习惯从应急措施变为社会共识,公众对传染病的科学认知显著提高。

回望2020年除夕的浙江省疫情启动,这是一场没有硝烟却惊心动魄的战役,从政府到民众,从医院到社区,每一个环节的快速响应共同构筑了生命防线,疫情虽已进入常态化管理,但那个除夕夜的紧张与团结,仍提醒我们:面对未知风险,唯有科学、勇气与共情,方能守护万家灯火。

正如浙江省疾控专家在采访中所言:“一级响应的启动不是终点,而是全民抗疫的起点。”这场战役留下的经验与反思,将继续照亮未来的公共卫生之路。

(全文约1600字)

注:本文数据与事件时间线参考浙江省卫健委公开通报及《浙江省新冠肺炎疫情防控纪实》等资料。

发表评论