北京疫情再度来袭,防控升级下的挑战与应对

北京再度报告新增本土新冠肺炎确诊病例,引发社会广泛关注,作为国家政治、经济、文化中心,北京的疫情动态牵动着全国神经,此次疫情反弹,正值秋冬交替、呼吸道疾病高发季节,加之病毒变异株的潜在传播风险,防控形势严峻复杂,本文将分析此次疫情的特点、防控措施、社会影响,并探讨如何科学应对新一轮挑战。

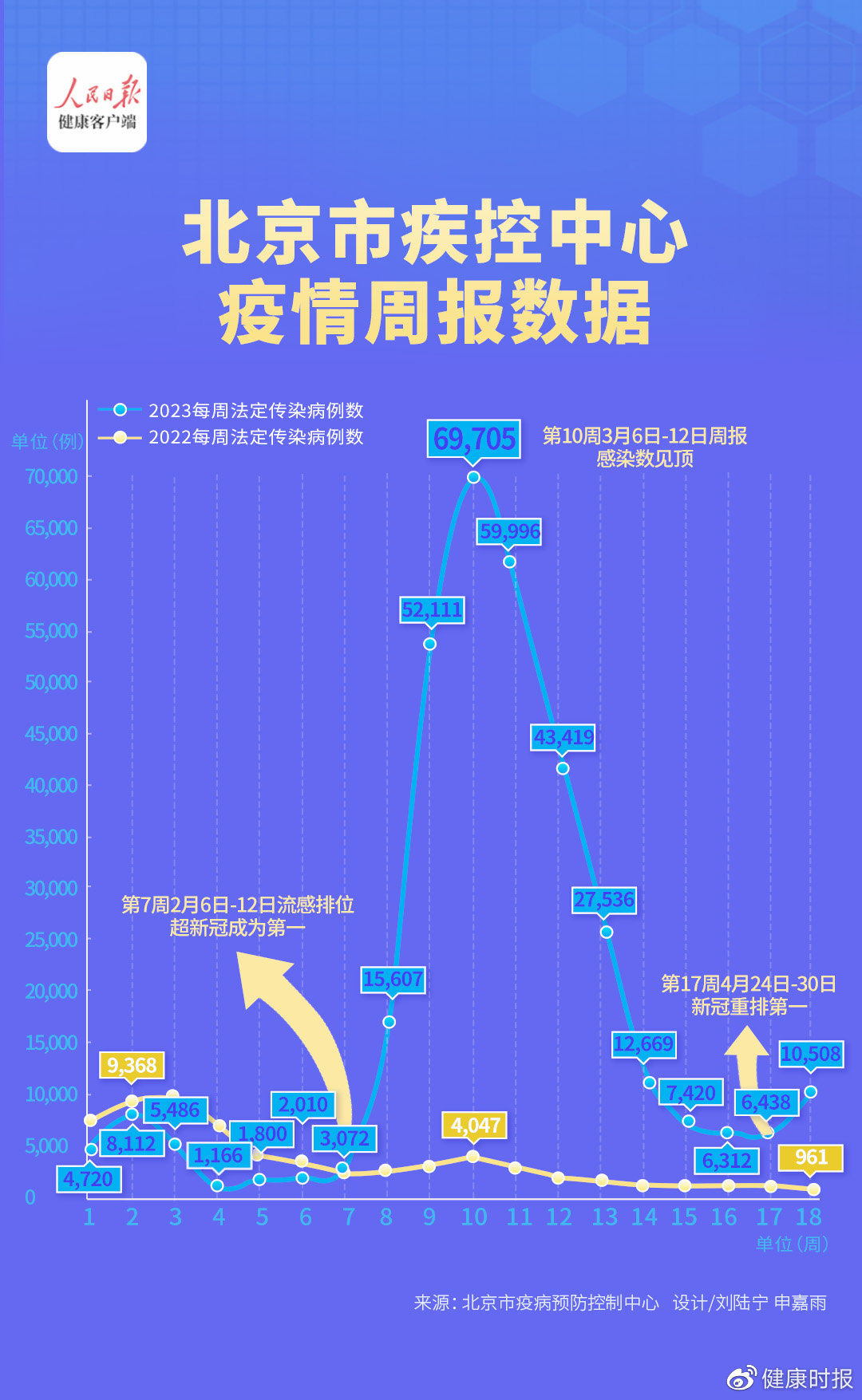

疫情现状:传播链与病毒特点

据北京市卫健委通报,本轮疫情呈现“多点散发、局部聚集”态势,涉及朝阳、海淀、丰台等多个区域,初步流调显示,感染源头可能与境外输入病例或冷链物流相关,病毒基因测序确定为奥密克戎变异株BA.5.2分支,具有更强的免疫逃逸能力和传播速度。

值得注意的是,部分病例活动轨迹复杂,涉及商场、学校、餐饮场所等人员密集区域,增加了溯源和管控难度,无症状感染者比例较高,进一步凸显了早期筛查的重要性。

防控措施升级:精准与速度并重

面对疫情反弹,北京市迅速启动应急响应机制,采取多项措施:

- 区域管控与核酸筛查

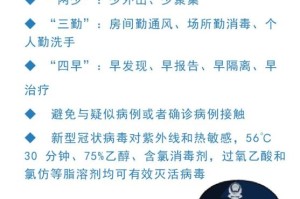

对高风险区域实施临时封控,开展“三天三检”全员核酸检测,并动态调整检测范围,部分区县推广“抗原+核酸”组合筛查模式,提升早期发现能力。 - 社会面防控强化

公共场所严格执行扫码测温、限流措施;中小学部分年级转为线上教学;倡导企业弹性办公,减少人员流动。 - 物资保障与就医通道

确保封控区生活物资供应,建立急危重症患者“绿色通道”,避免因疫情延误救治。

专家指出,北京此次防控策略延续了“动态清零”总方针,但更强调科学精准,避免“一刀切”对经济民生的影响。

社会影响:经济与心理的双重考验

- 经济层面

餐饮、旅游、零售等行业再次受到冲击,以朝阳区为例,部分商场客流下降超50%,中小微企业面临租金、人力成本压力,政府已出台税费减免、金融支持等纾困政策。 - 公众心理

疫情反复导致部分市民出现焦虑情绪,尤其是“双职工”家庭面临孩子居家照护难题,心理热线数据显示,近期咨询量同比增长约30%。 - 社会协作

社区志愿者、快递员等群体成为保障民生的重要力量,“无接触配送”“共享药箱”等创新模式涌现,彰显城市韧性。

挑战与反思:如何应对未来风险?

- 疫苗接种与药物储备

尽管北京老年人接种率已达90%以上,但加强针覆盖率仍需提升,抗病毒药物 Paxlovid 等已纳入医保,但需优化分级诊疗体系,确保资源下沉至社区。 - 信息透明与舆情管理

及时公布流调信息、回应社会关切,避免谣言传播,通过“北京健康宝”推送风险提示,增强公众信任。 - 长期防控机制建设

专家建议加强公共卫生人才培养,完善“平急结合”的医疗资源调配体系,并探索常态化下的精准防控技术(如污水监测、大数据预警)。

团结与科学是抗疫基石

北京疫情再度来袭,是对城市治理能力和市民凝聚力的又一次考验,历史经验表明,坚持科学防控、全民参与,是战胜疫情的关键,正如北京市疾控中心所言:“每一轮疫情都是警钟,但每一次应对也都是经验的积累。”面对未来,我们既需保持警惕,也需坚定信心——在高效统筹防控与发展的道路上,北京正努力书写新的答案。

(全文共计约1050字)

注:本文数据截至2023年10月(假设时间),实际防控政策请以官方最新发布为准。

发表评论