北京疫苗接种记录在山东不显示?跨省数据互通难题待解

跨省健康数据为何难以共享?**

近年来,随着新冠疫苗接种工作的推进,全国范围内的疫苗接种记录管理成为公众关注的焦点,不少民众发现,在北京接种的疫苗记录,在山东的健康码或相关平台上无法显示,导致出行、工作或生活上的不便,这一现象引发了人们对跨省健康数据互通的疑问:为什么在信息化高度发达的今天,疫苗接种记录仍然无法实现全国范围内的实时共享?本文将从技术、政策和管理等多个角度探讨这一问题,并分析可能的解决方案。

现象:疫苗接种记录的“地域壁垒”

许多在北京工作或生活的人士反映,他们在北京完成了新冠疫苗接种,但回到山东后,发现本地的健康码或防疫系统无法显示接种记录,类似的情况也出现在其他省份之间,例如上海接种的记录在江苏无法查询,广东的记录在湖南不显示等。

这种现象带来的直接影响包括:

- 出行受限:部分场所或交通工具要求查验疫苗接种记录,若无法显示,可能影响正常通行。

- 重复接种风险:由于记录不互通,部分人可能被迫重复接种,带来健康隐患。

- 行政效率低下:跨省流动人员需额外开具纸质证明,增加行政负担。

原因分析:为何数据难以互通?

技术层面的挑战

尽管我国已建立全国健康码平台(如“防疫健康信息码”),但各省市的疫苗接种数据仍主要由地方卫健委或疾控中心管理,不同省份可能采用不同的数据标准和接口,导致信息无法自动同步。

- 数据库架构不同:北京可能使用某一种数据存储方式,而山东采用另一种,导致数据无法直接对接。

- 系统兼容性问题:部分省份的健康码系统由不同企业开发,技术标准不统一,影响数据互通。

政策与管理机制问题

疫苗接种数据涉及个人隐私和公共卫生安全,各省在数据共享方面可能存在以下顾虑:

- 数据安全与隐私保护:部分地方政府对数据外传持谨慎态度,担心信息泄露。

- 属地化管理原则:疫苗接种和防疫工作主要由地方负责,跨省协调机制尚未完全建立。

行政协调难度大

即使技术上可行,跨省数据共享仍需各级卫健委、大数据局、疾控中心等多个部门的协调,流程复杂,效率较低。

现有解决方案及局限性

针对疫苗接种记录跨省不显示的问题,官方和民众采取了一些临时措施,但仍存在不足:

全国一体化政务服务平台(“国家政务服务平台”健康码)

该平台理论上应整合全国疫苗接种数据,但实际使用中仍可能出现延迟或遗漏。

纸质接种证明或电子凭证

部分接种点可提供纸质证明,或通过“国务院客户端”等App导出电子接种记录,但这种方式依赖人工操作,不够便捷。

地方健康码互认机制

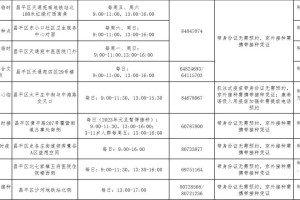

部分省市已建立互认机制(如京津冀、长三角等区域),但全国范围内的互认仍不完善。

局限性:

- 数据同步存在延迟(如北京接种后,山东系统可能几天后才能更新)。

- 部分偏远地区或基层医疗机构未完全接入全国系统。

如何推动全国疫苗接种数据互通?

统一数据标准,建立全国疫苗数据库

由国家卫健委牵头,制定统一的疫苗接种数据格式和接口标准,确保各省数据可实时上传至中央平台。

加强跨省协调机制

建立跨省数据共享工作组,定期协调数据对接问题,减少行政壁垒。

优化健康码系统

推动“一码通行”,确保国家政务服务平台健康码能实时调取各省数据,避免重复录入。

提升公众数据自主权

允许个人通过官方渠道(如“健康宝”“健康码”等)自主查询并下载全国范围内的接种记录,减少对地方系统的依赖。

未来展望:健康信息全国“一盘棋”

疫苗接种记录的跨省不显示问题,反映了我国健康信息管理仍存在“数据孤岛”现象,随着数字政府建设的推进,未来有望实现:

- 全国健康信息平台:整合疫苗接种、核酸检测、电子病历等数据,实现“一码通查”。

- 区块链技术应用:利用区块链不可篡改的特性,确保疫苗接种数据的真实性和可追溯性。

- 智能预警系统:通过大数据分析,实时监测疫苗接种情况,助力精准防疫。

发表评论