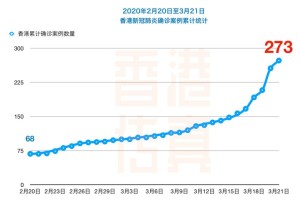

香港疫情新增10例,防控措施再升级,市民需保持警惕

香港卫生署公布新增10例新冠肺炎确诊病例,引发社会广泛关注,尽管相较于疫情高峰期的数据,这一数字看似较低,但在全球疫情反复的背景下,香港作为国际金融中心和重要交通枢纽,仍需警惕疫情反弹的风险,本文将围绕香港新增10例疫情的最新动态,分析其来源、防控措施、社会影响以及未来应对策略,旨在为读者提供全面、深入的解读。

新增病例来源分析

根据香港卫生署的通报,新增的10例确诊病例中,包括本地感染和输入性病例,本地感染病例的传播链尚未完全明确,部分病例与之前的感染群组有关,显示社区中仍存在隐形传播链,输入性病例则主要来自东南亚和欧美地区,反映出全球疫情的不稳定性对香港的直接影响。

-

本地感染病例

本地病例中,有3例与早前的家庭聚会群组相关,另有2例感染源头不明,卫生署正在追踪密切接触者,并呼吁市民积极配合流行病学调查,不明源头病例的出现,表明社区中可能存在未被发现的传播链,这对疫情防控构成较大挑战。 -

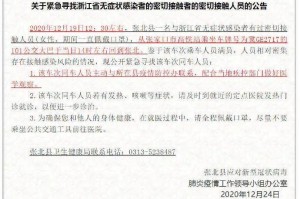

输入性病例

输入性病例中,有5例来自东南亚国家(如泰国、菲律宾),2例来自欧美地区,这些病例均在入境时被检测发现,并已送往隔离设施,香港作为国际交通枢纽,输入性病例的压力持续存在,尤其是随着国际旅行的逐步恢复,防控输入性病例的难度进一步加大。

香港疫情防控措施再升级

针对新增病例,香港特区政府迅速采取了一系列防控措施,旨在遏制疫情扩散,保障公共卫生安全。

-

加强边境管控

香港政府宣布对高风险地区实施更严格的入境限制,包括延长入境隔离时间、增加核酸检测频次等,从东南亚国家入境的旅客,隔离期从原来的7天延长至14天,并要求在隔离期间进行多次检测。 -

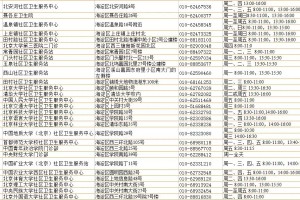

扩大社区检测范围

为尽早发现潜在感染者,香港在多区增设流动检测站,并鼓励市民自愿参与检测,卫生署还针对病例集中的区域开展强制检测,确保不漏掉任何可能的传播链。 -

收紧社交距离措施

香港政府重新收紧部分社交距离措施,包括限制公共场所聚集人数、要求餐饮场所严格执行“疫苗通行证”等,这些措施旨在减少人群聚集,降低病毒传播风险。 -

推进疫苗接种

疫苗接种仍是香港疫情防控的核心策略,政府持续推动市民接种疫苗,尤其是老年人和高风险人群,数据显示,香港的疫苗接种率已超过90%,但仍有部分群体未完成全程接种,政府通过社区宣传和上门服务等方式进一步提高覆盖率。

社会影响与市民反应

新增10例病例虽未引发大规模恐慌,但仍对香港社会产生了一定影响。

-

经济活动受限

部分行业,如餐饮、零售和旅游业,因社交距离措施的收紧而再次面临经营压力,有餐厅负责人表示,生意额较上月下降约20%,呼吁政府提供更多支援。 -

市民生活调整

许多市民重新佩戴口罩,并减少不必要的外出,社交媒体上,关于疫情动态的讨论热度上升,部分市民对输入性病例表示担忧,认为应进一步收紧边境政策。 -

医疗系统压力

目前香港的医疗系统尚未出现挤兑现象,但卫生部门已做好准备,随时应对可能出现的疫情反弹,公立医院增加了隔离病床数量,并储备了充足的抗疫物资。

专家解读与未来展望

针对香港疫情的最新发展,多位公共卫生专家发表了看法。

-

专家观点

- 香港大学医学院教授梁卓伟指出,新增病例表明社区中仍有隐形传播链,市民需保持警惕,尤其是冬季临近,病毒传播风险可能上升。

- 呼吸系统科专家许树昌认为,输入性病例是当前的主要风险,建议政府加强对入境人员的检测和隔离。

-

未来防控重点

- 加强病毒基因监测:通过基因测序技术追踪病毒变种情况,及时发现潜在威胁。

- 提升医疗应对能力:确保医疗资源充足,特别是重症监护和隔离设施。

- 推动国际合作:与周边地区和国家共享疫情信息,协调防控策略。

市民应如何配合防控?

在疫情防控中,市民的配合至关重要,以下是几点建议:

- 及时接种疫苗:尤其是加强针,以增强免疫力。

- 遵守防疫规定:佩戴口罩、保持社交距离、配合检测。

- 减少非必要旅行:尤其是前往高风险地区。

- 关注官方信息:避免传播不实谣言,科学应对疫情。

发表评论