北京疫苗研发与接种进展,科技助力疫情防控新阶段

在全球新冠疫情反复的背景下,疫苗作为防控的核心手段,始终备受关注,作为中国的政治、经济与科技中心,北京在疫苗研发、生产、接种及国际合作中扮演着关键角色,本文将系统梳理北京疫苗的最新进展,从技术突破到实际应用,分析其对全国乃至全球疫情防控的贡献。

北京疫苗研发的技术突破

-

多技术路线并行推进

北京聚集了国内顶尖科研机构与生物医药企业,形成了灭活疫苗(国药集团中国生物)、腺病毒载体疫苗(康希诺)、重组蛋白疫苗(智飞生物)等多技术路线的研发格局,中国生物北京生物制品研究所研发的灭活疫苗早在2020年底便获批上市,成为全球首批临床应用的疫苗之一。 -

针对变异株的快速响应

面对奥密克戎等变异株的挑战,北京科研团队迅速启动迭代疫苗研发,2023年,国药集团推出针对奥密克戎的二价灭活疫苗,临床试验显示其中和抗体水平显著提升,清华大学张林琦团队研发的广谱抗体药物也进入临床阶段,为高风险人群提供额外保护。 -

产学研协同创新

北京市政府通过“疫苗研发专项基金”支持校企合作,科兴中维与北京大学联合开发的新型佐剂技术,显著提高了重组蛋白疫苗的免疫原性,相关成果发表于《自然》子刊。

疫苗生产与供应链保障

-

产能提升与智能化生产

北京亦庄经济技术开发区已建成全球最大的新冠疫苗生产基地之一,国药和科兴的年产能合计超50亿剂,生产线引入AI质检和自动化灌装技术,确保疫苗质量与效率。 -

冷链物流的“北京模式”

北京市卫健委联合京东物流等企业,构建了覆盖全市的疫苗冷链配送网络,实现从生产端到接种点的全程温控(2-8℃)和48小时内直达。

-

原材料国产化突破

针对进口佐剂、培养基等“卡脖子”问题,北京企业如义翘神州成功研发国产替代产品,降低了对国际供应链的依赖。

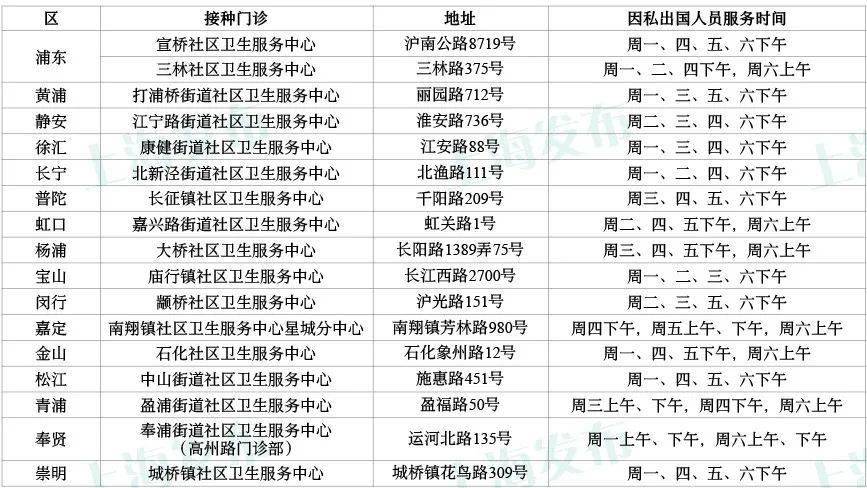

接种覆盖与公共卫生策略

-

分阶段接种与动态调整

北京市自2021年1月启动接种计划,截至2023年底,累计接种超4000万剂次,全程接种率达95%以上,针对老年人和儿童等脆弱群体,开设“绿色通道”和流动接种车。 -

加强针与异源序贯接种

2022年起,北京率先推广灭活疫苗+mRNA疫苗(如复必泰)的异源接种方案,研究显示其中和抗体水平较同源接种提高5-8倍。 -

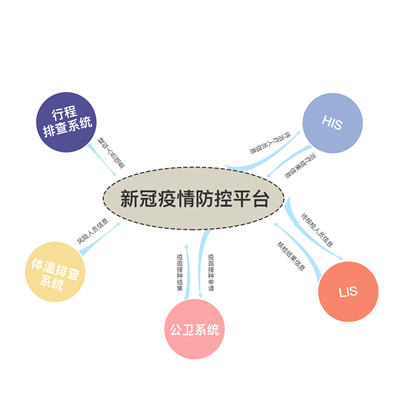

疫苗不良反应监测系统

依托“京心相助”平台,北京市建立了实时不良反应上报机制,严重异常反应发生率低于百万分之一,为政策优化提供数据支撑。

国际合作与全球责任

-

疫苗援助与技术输出

北京生产的疫苗已通过COVAX计划向120余国提供超20亿剂援助,其中对非洲国家的捐赠占比超40%,中国生物还向埃及、阿联酋等国家转让生产技术,实现本地化生产。

-

参与国际标准制定

北京市疾控中心专家多次受邀参与世卫组织(WHO)的疫苗评估会议,推动中国标准与国际接轨,2023年,国药疫苗通过WHO紧急使用清单(EUL)更新认证。 -

应对“疫苗民族主义”的北京倡议

在G20卫生峰会上,北京市提出“共享专利池”方案,鼓励企业开放部分技术专利,获得发展中国家广泛支持。

挑战与未来展望

-

长期免疫保护研究

北京大学医学部牵头的研究显示,接种6个月后抗体水平可能下降,需探索更持久的疫苗技术(如黏膜疫苗)。 -

公众沟通与反疫苗情绪

部分群体对mRNA疫苗的安全性存疑,北京市通过“科学家面对面”直播等活动增强透明度。 -

新发传染病的未雨绸缪

北京生命科学研究所正在建立“病原体预警-疫苗设计”快速响应平台,目标将未来疫苗研发周期缩短至100天内。

北京的疫苗进展不仅体现了中国科技的硬实力,更展现了统筹疫情防控与经济发展的治理智慧,从实验室到生产线,从社区接种点到国际援助,北京正以创新与担当,为全球终结疫情大流行注入信心,随着mRNA、多价疫苗等技术的突破,北京有望继续引领全球公共卫生合作的新篇章。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年12月,可根据实际需求补充最新动态。

发表评论