成都大学生在疫情中的坚守与成长

2020年新冠疫情暴发以来,全球各地的生活节奏被打乱,成都作为中国西南地区的重要城市,也经历了多次疫情的冲击,在这座城市里,大学生群体作为社会中最具活力的年轻力量,不仅面临着学业和生活的双重挑战,也在疫情中展现出坚韧、担当与成长,他们或投身志愿服务,或适应线上学习,或探索新的生活方式,用自己的方式书写着特殊时期的青春故事。

疫情下的学业挑战:从线下到线上的转变

疫情初期,成都各高校迅速响应防疫政策,将线下课程转为线上教学,对于习惯了教室互动的大学生来说,网课带来了诸多挑战。

网络课堂的适应

许多学生表示,刚开始上网课时,注意力难以集中,缺乏课堂氛围,学习效率下降,尤其是实验课、实践类课程,线上教学的效果大打折扣,成都某高校的医学专业学生反映,解剖学、临床操作等课程无法在线上完成,导致实践能力培养受限。

自律与时间管理

没有了固定的上课时间,部分学生陷入“拖延症”的困扰,一位来自四川大学的学生分享道:“刚开始上网课时,我常常睡到中午,作业拖到最后一刻才完成。”但随着时间的推移,许多同学逐渐摸索出适合自己的学习方法,利用番茄钟、学习小组等方式提高效率。

学术交流的减少

线下学术沙龙、社团活动、实验室讨论的减少,让一些学生感到学术氛围的缺失,部分高校通过线上论坛、云端讲座等方式弥补了这一缺憾,例如电子科技大学举办的“云上学术周”,吸引了众多学生参与。

疫情中的志愿服务:大学生的责任与担当

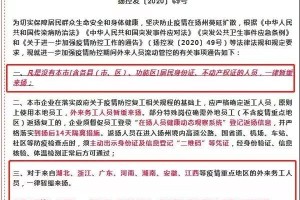

在成都疫情防控的关键时期,许多大学生主动报名成为志愿者,协助社区开展核酸检测、物资配送、信息登记等工作,他们的身影出现在街头巷尾,成为抗疫一线的重要力量。

社区防疫的“青春力量”

2022年7月,成都出现新一轮疫情,西南交通大学的学生小张报名成为社区志愿者,他每天清晨6点就到岗,协助医护人员维持秩序、录入信息。“虽然很累,但看到居民们配合防疫,对我们说‘谢谢’,就觉得一切都值得。”他说。

校园内的互助行动

在封闭管理期间,成都高校的学生自发组织互助群,帮助隔离同学送餐、代取快递,四川师范大学的“爱心跑腿小队”在校园内广受欢迎,同学们通过线上接单,为不便外出的室友提供帮助。

心理援助与情绪疏导

长时间的封控让部分学生产生焦虑情绪,一些心理学专业的大学生主动成立心理援助小组,通过线上咨询、直播讲座等方式,帮助同学们缓解压力,成都医学院的学生还制作了“抗疫心理指南”,在校园内广泛传播。

疫情下的生活:从受限到创新

疫情改变了大学生原有的生活方式,但也催生了许多新的尝试和创意。

宿舍里的“花样生活”

无法外出聚餐、旅游,大学生们在宿舍里发展出各种娱乐方式,有的寝室举办“线上K歌大赛”,有的组织“剧本杀之夜”,还有同学在阳台种菜、养花,打造“迷你花园”,成都某高校的几位学生甚至拍摄了“宿舍版《甄嬛传》”短视频,在网络上走红。

线上社交与创业

疫情期间,许多大学生转向线上社交和创业,成都信息工程大学的学生小刘利用抖音直播带货,销售家乡特产,月入过万;四川音乐学院的几位学生组建了“云乐队”,通过B站直播演出,积累了不少粉丝。

健康意识的提升

疫情让更多人意识到健康的重要性,成都高校的操场、健身房在解封后迎来“报复性锻炼”,夜跑、羽毛球、瑜伽成为热门活动,一些学生还自发组织“21天健身打卡挑战”,带动身边的同学一起运动。

疫情后的思考:成长与未来

疫情终将过去,但它带给大学生的改变却是深远的。

更强的适应能力

经历了网课、封校、健康码查验等一系列变化,大学生们的心理韧性和适应能力得到提升,一位成都理工大学的学生说:“以前遇到突发情况会慌乱,现在学会了冷静应对。”

更深的社会责任感

通过志愿服务,许多学生体会到“被需要”的价值,一位参与过抗疫志愿工作的学生表示:“以前总觉得社会责任离自己很远,现在明白,每个人都可以贡献力量。”

更清晰的人生规划

疫情让一些学生重新思考未来的方向,有的决定投身公共卫生事业,有的选择创业,还有的更加珍惜校园时光,努力提升自己。

疫情是一场考验,也是一次成长的机会,成都的大学生们在这场没有硝烟的战争中,展现了青春的力量与担当,无论是学业上的坚持、志愿服务的奉献,还是生活中的创新,他们都用行动证明:困难不会击垮年轻的心,反而会让他们更加坚强,当疫情成为记忆,这段经历将成为他们人生中宝贵的财富。

发表评论