疫情下的郑州物资安全吗?深度解析郑州商品购买风险与防护指南

2021年7月的郑州暴雨和随后的多轮疫情,让这座中原城市多次成为舆论焦点,随着疫情防控常态化,许多消费者开始担忧:“郑州生产或流通的商品是否安全?疫情期间从郑州网购或线下购买的东西敢用吗?” 这一问题背后,既涉及病毒传播的科学性,也关乎公众对防疫政策的信任,本文将从病毒存活条件、物流消杀措施、实际案例及专家建议等多角度,为您提供一份理性指南。

科学视角:病毒在物体表面的存活能力

世界卫生组织(WHO)和中国疾控中心多次强调,新冠病毒主要通过飞沫和密切接触传播,通过物体表面间接感染的概率极低,具体到郑州疫情环境,需关注以下科学事实:

-

存活时间有限:

- 研究表明,新冠病毒在常温塑料、金属表面存活最长约72小时,在纸箱、布料上通常不超过24小时(《柳叶刀·微生物》2020年数据)。

- 郑州发往全国的商品,经物流运输后(通常2-5天),病毒已自然失活。

-

感染需足量病毒:

即使物品表面残留病毒,需同时满足“病毒仍有活性”“手部接触后未消毒”“触摸口鼻黏膜”三个条件才可能感染,概率微乎其微。

郑州的防疫与物流保障措施

郑州作为全国物流枢纽(如航空港、中欧班列起点),在疫情期间实施了严格管控:

-

生产端防控:

企业执行“闭环生产”,员工定期核酸检测,重点区域(如冷链)需持24小时阴性证明上岗。

-

流通环节消杀:

- 快递分拣中心:对包裹逐件喷洒氯制剂或紫外线消毒,郑州邮政管理局2022年抽查显示消杀率超99%。

- 冷链食品:实行“三证一码”(检疫证明、核酸证明、消毒证明、追溯码),如进口车厘子、海鲜等需多层检测。

-

终末端配送:

外卖、快递推行“无接触配送”,部分小区设置货架二次消毒。

实际案例:权威部门如何回应物品传疫?

-

2022年北京冬奥会物资:

大量物资经郑州中转,通过闭环管理实现“零污染”,印证了消杀体系的有效性。

-

郑州富士康事件:

2022年10月郑州富士康疫情后,其生产的iPhone手机仍正常出口,未报告因产品携带病毒引发的感染案例。

-

专家表态:

中国工程院院士张伯礼曾指出:“普通商品传疫风险低于公共场所聚集,无需过度恐慌。”

消费者该如何理性决策?

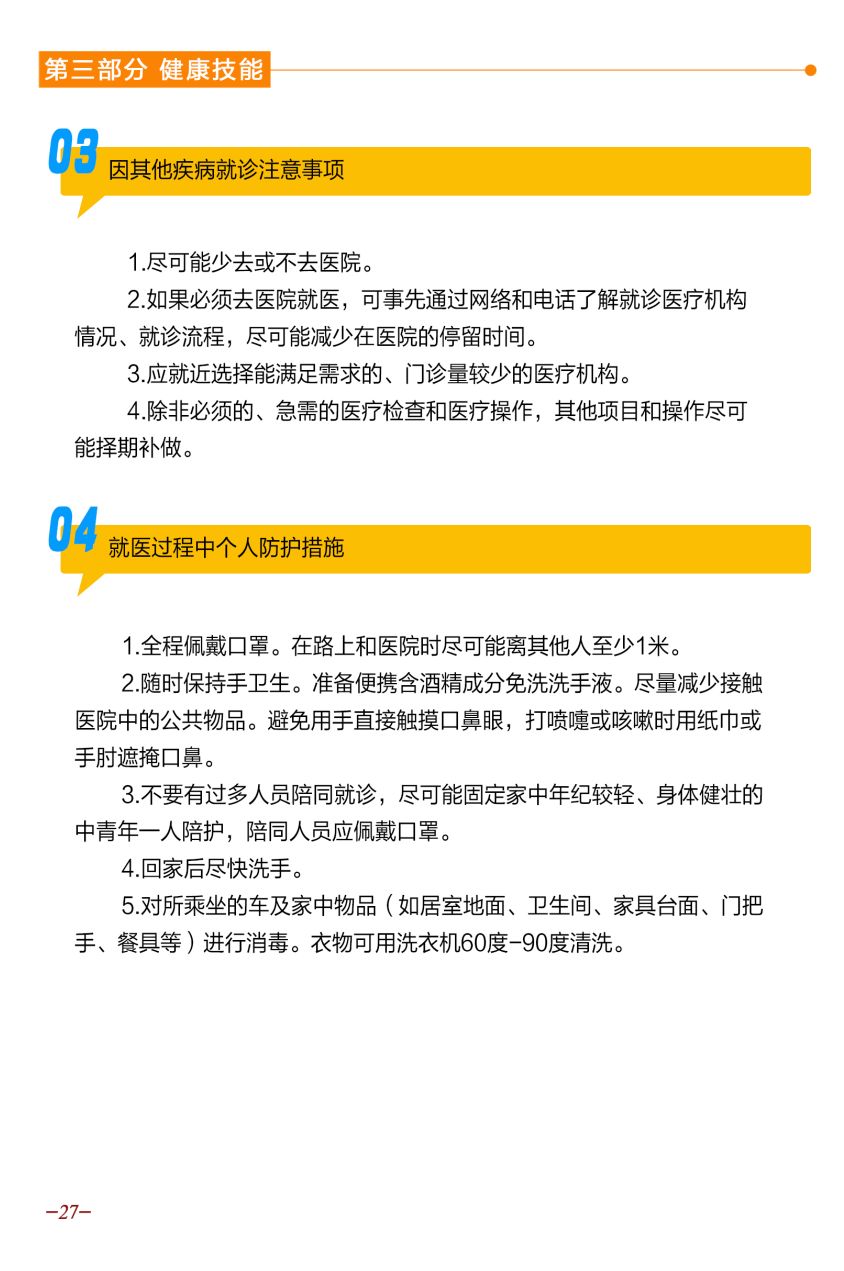

尽管风险低,但敏感人群(如免疫力低下者)或对特定商品(如冷链)仍可采取以下防护措施:

-

网购建议:

- 选择正规平台(如京东自营、天猫超市),其仓储消杀更规范。

- 收到包裹后:

- 戴手套拆除外包装,内包装用酒精湿巾擦拭。

- 生鲜食品煮熟食用,常温物品静置24小时后再使用。

-

线下采购注意:

- 避免直接触摸散装食品,购买后及时洗手。

- 优先选购预包装商品,减少接触风险。

-

心理调节:

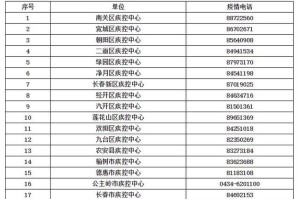

关注官方通报(如郑州卫健委),避免被自媒体不实信息误导。

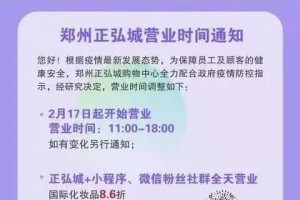

郑州企业的社会责任与透明度

部分郑州企业主动公开防疫信息以增强信心:

- 三全食品:2022年疫情期间直播工厂消杀流程,公布每日员工健康档案。

- 蜜雪冰城:原材料运输车辆安装GPS追踪系统,确保中途无高风险接触。

科学防护胜过盲目排斥

疫情三年,中国已建立成熟的“物防”体系,郑州作为超千万人口的城市,其商品安全性与其他地区无异,消费者只需遵循基础防护,无需“谈郑州色变”,真正的风险不在于物品本身,而在于对科学的误解和恐慌的蔓延。

记住:

肥皂和清水洗手20秒,比拒收所有郑州快递更能保护你。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年3月,后续政策变化请参考最新官方发布。

发表评论