上海与武汉,疫情中的城市记忆与抗疫经验

2020年初,武汉作为新冠疫情的首个暴发地,经历了前所未有的挑战,两年后,上海也在2022年面临了奥密克戎变异株的冲击,两座城市在疫情中的应对策略、社会反应以及最终的经验教训,不仅影响了中国整体的疫情防控,也为全球抗疫提供了重要的参考,本文将从疫情暴发背景、防控措施、社会影响、经验总结等方面,探讨上海与武汉在疫情中的异同,并思考未来公共卫生体系建设的可能方向。

武汉:疫情初期的挑战与应对

疫情暴发与初期应对

2019年12月,武汉出现不明原因肺炎病例,2020年1月23日,武汉宣布“封城”,成为全球首个因新冠疫情采取如此严格措施的城市,封城初期,医疗资源紧张,医院人满为患,防护物资短缺,社会恐慌情绪蔓延。

全国支援与方舱医院

面对严峻形势,中央政府迅速调集全国医疗资源支援武汉,4万多名医护人员逆行驰援,火神山、雷神山医院在10天内建成,方舱医院迅速投入使用,极大缓解了医疗压力,武汉的抗疫模式成为全球关注的焦点。

社会影响与心理创伤

武汉封城持续76天,市民生活受到极大影响,长时间的隔离、亲友离世的悲痛、经济活动的停滞,给武汉人留下了深刻的心理创伤,但与此同时,武汉也展现了极强的韧性,社区志愿者、外卖小哥、基层工作者等群体在疫情中发挥了重要作用。

上海:奥密克戎冲击下的精准防控

疫情暴发背景

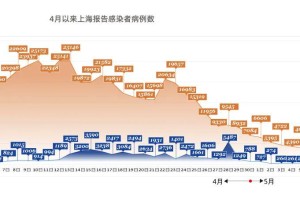

2022年3月,上海遭遇奥密克戎变异株的侵袭,与武汉不同,上海在疫情初期尝试“精准防控”策略,希望通过流调和小范围封控遏制病毒传播,奥密克戎的高传染性使得这一策略面临挑战,最终上海在4月进入全域静态管理。

封控期间的挑战

与武汉不同,上海是一座拥有2500万人口的超大城市,封控管理难度更大,初期物资配送不畅、就医困难等问题引发社会关注,但随后,政府优化保供体系,社区团购、外地支援物资逐步缓解了生活压力。

经济与国际影响

上海是中国经济中心,封控对全球供应链造成冲击,许多跨国企业面临生产停滞,外贸、航运等行业受到波及,上海作为国际大都市,外籍人士众多,疫情管理也涉及国际形象问题。

两座城市的抗疫经验对比

防控策略的演变

- 武汉: 初期缺乏经验,采取“硬隔离”模式,封城措施严格但有效。

- 上海: 尝试精准防控,但面对高传播性病毒时被迫调整策略,最终采取更严格的封控措施。

社会动员与基层治理

- 武汉: 依赖全国支援,社区志愿者和基层干部在物资配送、核酸检测中发挥关键作用。

- 上海: 社区自治能力较强,但初期物资调配问题暴露了超大城市应急管理的短板。

科技与信息化应用

- 武汉: 疫情初期信息化程度较低,后期逐步推广健康码。

- 上海: 数字化管理更成熟,但面对大规模疫情时仍出现系统崩溃等问题。

疫情后的反思与启示

公共卫生体系的完善

无论是武汉还是上海,疫情都暴露了公共卫生体系的不足,未来需加强:

- 传染病早期预警机制

- 医疗资源储备与应急响应能力

- 基层社区治理水平

精准防控与动态清零的平衡

上海的经验表明,面对高传播性病毒,完全依赖精准防控可能不够,但长期封控也会带来巨大经济和社会成本,未来需探索更灵活的防控策略。

社会心理与民生保障

疫情对民众心理健康的影响不可忽视,政府需加强心理援助,同时确保基本生活物资和医疗服务的畅通。

国际合作与信息透明

疫情是全球性问题,中国在抗疫过程中积累的经验应与国际社会分享,同时加强国际合作,共同应对未来可能的公共卫生危机。

发表评论