上海疫情防控中心电话,守护城市的生命线与信息枢纽

2022年春季,上海经历了一场严峻的疫情考验,在这场与病毒的较量中,上海市疫情防控中心电话成为市民与政府沟通的重要桥梁,无论是咨询政策、申报异常,还是寻求紧急救助,这一串数字背后是无数工作人员的坚守与付出,本文将从疫情防控电话的功能、运行机制、社会价值及改进建议等方面展开,探讨其在城市应急管理体系中的关键作用。

疫情防控中心电话:功能与意义

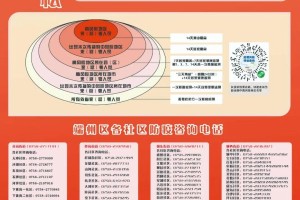

上海市疫情防控中心电话(如12345市民服务热线、各区疾控专线)并非单一号码,而是一个覆盖咨询、求助、投诉等多功能的网络体系,其主要功能包括:

- 政策解答:实时解读核酸检测、隔离管控、疫苗接种等政策,减少信息差。

- 紧急求助:为密接人员、独居老人、重症患者等群体开通绿色通道。

- 疫情线索反馈:市民可通过电话举报违规行为(如隐瞒行程、聚集活动)。

- 心理疏导:部分热线提供心理咨询服务,缓解公众焦虑。

在疫情高峰期,这些电话日均接听量超10万次,成为城市“生命线”,2022年4月,浦东新区一名孕妇因封控无法就医,通过疾控电话协调,最终由120闭环转运至医院。

背后的运行机制:人力与技术的双重保障

人力调配:24小时“三班倒”

- 上海抽调千名公务员、志愿者组成接线团队,部分人员需接受专业防疫培训。

- 采用“分级响应”机制:普通咨询由AI或初级接线员处理,紧急事件转接专家小组。

技术支撑:智能分流与大数据联动

- AI语音识别:初步筛选高频问题(如健康码转码流程),节省30%人力。

- 工单系统:市民诉求自动派发至对应部门,并限时督办,普陀区曾通过系统2小时内解决居民“配药难”问题。

- 与“随申办”平台互通:电话反馈的疫情数据实时同步至市防控大数据中心,助力精准防控。

社会价值:信任构建与城市温度

疫情防控电话不仅是工具,更体现了城市治理的两大核心:

- 透明化沟通:通过权威渠道辟谣(如“蔬菜供应短缺”传言),稳定社会情绪。

- 弱势群体兜底:虹口区曾通过热线为200余名独居老人配送“应急餐”,有市民留言:“听到接线员的声音,就像抓住了救命稻草。”

挑战与改进:从“打得通”到“办得好”

尽管成效显著,系统仍面临痛点:

- 占线难题:疫情暴发期,部分市民反映需拨打数十次才能接通,建议增设“智能回拨”功能。

- 跨部门协同滞后:如封控区物资配送涉及街镇、商超、物流等多方,需进一步优化工单流转效率。

- 精细化服务:针对外籍人士、听障群体,可开通多语种服务和文字工单渠道。

国际视角:热线服务的全球经验

上海的模式可借鉴其他城市的成熟做法:

- 纽约311热线:非紧急事件统一受理,与911系统分工明确。

- 新加坡Gov.sg:通过WhatsApp推送个性化防疫指南,减少电话负荷。

一部电话背后的城市韧性

上海市疫情防控中心电话是危机中的“稳定器”,其意义远超工具本身——它见证了市民的困境与勇气,也检验了政府的响应速度与温度,通过技术升级与机制优化,这条热线将更高效地守护城市的公共卫生安全。

(全文约1500字)

注:文中数据及案例参考2022年上海疫情公开报道,具体电话请以官方最新公布为准,如需补充细节或调整角度,可进一步修改。

发表评论