上海港疫情防控,挑战、措施与未来展望

高效应对与全球供应链的稳定器**

上海港作为全球最大的集装箱港口之一,不仅是中国的经济命脉,也是全球供应链的重要枢纽,自2020年新冠疫情暴发以来,上海港在保障国际物流畅通的同时,也面临着巨大的疫情防控压力,如何在确保港口高效运转的同时,有效防控疫情,成为上海港管理者和政府部门的重大挑战,本文将探讨上海港在疫情防控中的应对策略、成效以及对未来全球供应链稳定的影响。

上海港在全球供应链中的地位

1 全球贸易的重要枢纽

上海港连续多年位居全球集装箱吞吐量第一,2021年吞吐量突破4700万标准箱(TEU),占全国港口集装箱吞吐量的近三分之一,其辐射范围涵盖全球200多个国家和地区,是连接中国制造业与全球市场的重要通道。

2 对中国经济的影响

上海港的稳定运行直接关系到长三角乃至全国的外贸出口,据统计,上海港处理的货物价值占中国外贸总额的约20%,一旦港口运作受阻,将对国内外供应链造成巨大冲击。

疫情对上海港的冲击

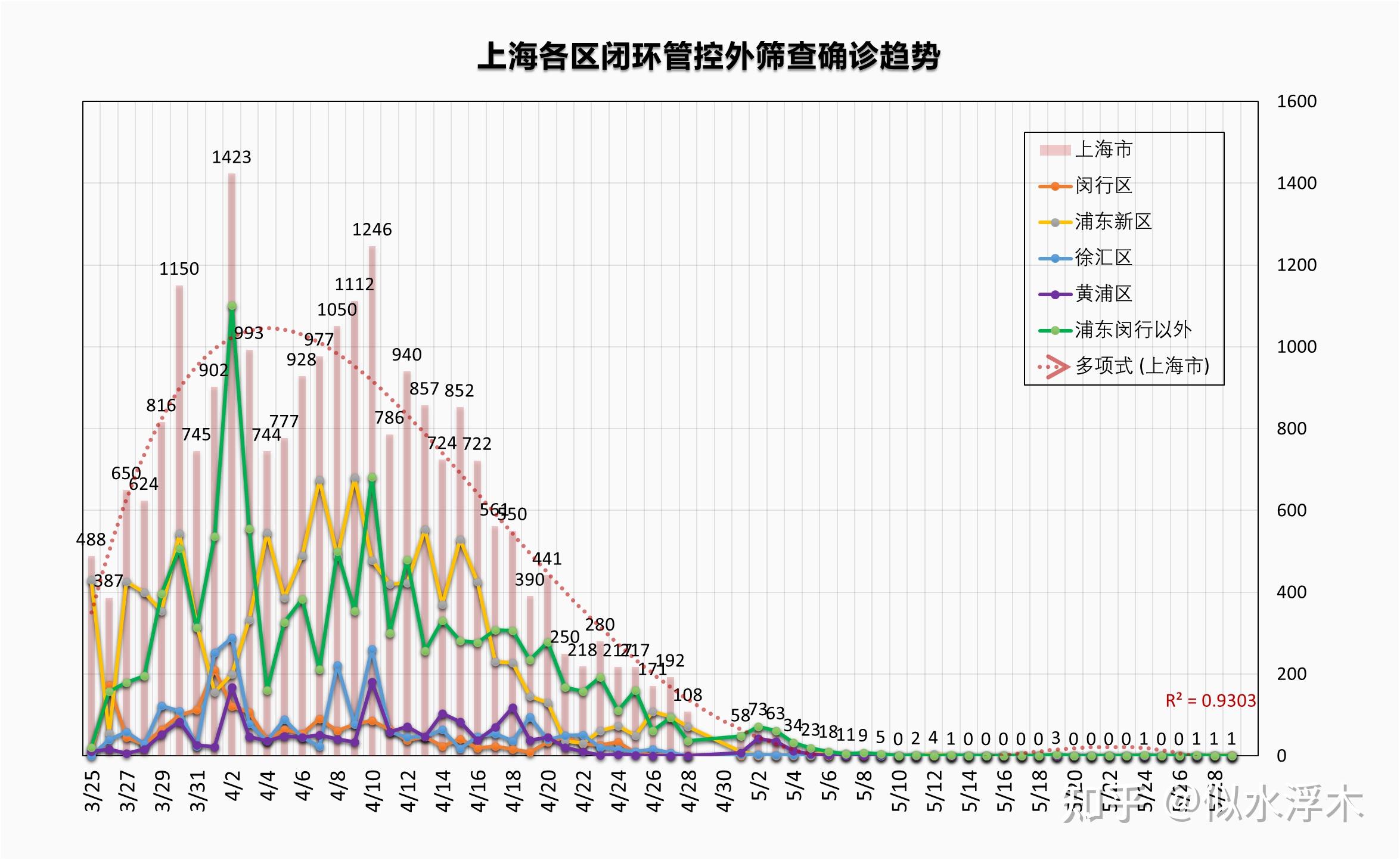

1 2022年上海疫情的影响

2022年3月至5月,上海暴发大规模疫情,导致部分港口作业人员感染,物流运输受限,由于严格的封控措施,卡车司机短缺、仓库关闭等问题使港口效率下降,部分国际航运公司不得不调整航线,全球供应链面临严峻挑战。

2 全球供应链的连锁反应

上海港的短暂拥堵引发了全球航运市场的波动,欧美港口因货物延迟到港而面临库存紧张,海运价格一度飙升,这一事件凸显了上海港在全球供应链中的关键作用。

上海港的疫情防控措施

为应对疫情冲击,上海港采取了一系列科学、高效的防控措施,确保港口正常运转。

1 闭环管理与“白名单”制度

- 闭环作业模式:港口作业人员实行“两点一线”封闭管理,减少与社会面的接触。

- “白名单”机制:优先保障重点外贸企业的物流需求,确保关键物资运输畅通。

2 数字化与无接触作业

- 智能调度系统:利用大数据优化船舶靠泊计划,减少人员接触。

- 无人化码头:洋山港四期自动化码头采用无人驾驶AGV(自动导引车)和远程操控技术,降低感染风险。

3 严格的核酸检测与消杀措施

- 所有进出港人员需持48小时核酸阴性证明,高风险岗位人员每日一检。

- 进口集装箱货物实施全面消杀,降低病毒传播风险。

4 应急响应机制

- 设立应急预案,一旦发现病例,快速隔离、流调,确保不影响整体作业。

- 与周边港口(如宁波港、青岛港)建立联动机制,分流部分货物,缓解压力。

疫情防控成效与挑战

1 成效

- 2022年疫情后快速恢复:尽管3-5月受到冲击,但6月起上海港吞吐量迅速回升,全年仍保持全球第一。

- 供应链韧性增强:通过数字化和自动化手段,港口抗风险能力显著提升。

2 挑战

- 人力短缺问题:封闭管理导致部分工人流失,长期高强度工作影响员工稳定性。

- 成本上升:防疫消杀、核酸检测等额外支出增加企业负担。

- 国际航运不确定性:全球疫情反复,部分国家仍采取严格检疫措施,影响港口效率。

未来展望:如何构建更具韧性的港口防疫体系

1 推动智慧港口建设

- 加快5G、AI、区块链等技术应用,实现全流程无人化作业。

- 建立全球港口数据共享平台,优化国际物流协调。

2 完善应急物流体系

- 建立多港口协同机制,避免单一港口拥堵影响全局。

- 发展多式联运(如铁路、公路、水运结合),提高物流灵活性。

3 加强国际合作

- 推动全球统一的港口防疫标准,减少因政策差异导致的延误。

- 与世界卫生组织(WHO)、国际海事组织(IMO)合作,制定疫情下的航运指南。

4 关注员工福利与健康

- 优化轮班制度,保障工人身心健康。

- 提供疫苗接种、心理辅导等支持,增强员工稳定性。

上海港在疫情防控中展现了强大的韧性和高效的应对能力,不仅保障了中国外贸的稳定,也为全球供应链的畅通作出了重要贡献,随着智慧港口建设和国际合作深化,上海港有望在疫情常态化背景下进一步提升运营效率,成为全球供应链的“稳定器”,仍需关注人力、成本等挑战,通过技术创新和政策优化,构建更具韧性的港口防疫体系。

在全球经济不确定性增加的背景下,上海港的经验也为其他国际港口提供了宝贵借鉴,只有通过科技赋能、国际合作和人性化管理,才能确保全球物流网络的稳定运行,助力世界经济复苏。

发表评论