武汉驰援上海,疫情下的城市互助与中国速度再显担当

引言:疫情中的城市温度

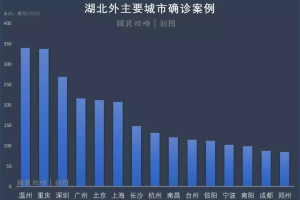

2022年3月,上海遭遇奥密克戎变异毒株的突袭,单日新增病例一度突破2万例,这座国际化大都市面临前所未有的防疫压力,而在千里之外的武汉,这座曾因疫情“封城”76天的英雄城市,迅速行动:医疗队星夜驰援、物资专列紧急发车、志愿者经验“云端”共享……武汉对上海的支援,不仅是一场跨越长江的守望相助,更是中国抗疫精神中“一方有难、八方支援”的生动实践,本文将从武汉援沪的具体行动、两座城市的抗疫共鸣,以及疫情下的社会治理启示三个维度,探讨这场特殊时期的城市互助。

武汉援沪行动:从“被救者”到“施救者”的转身

-

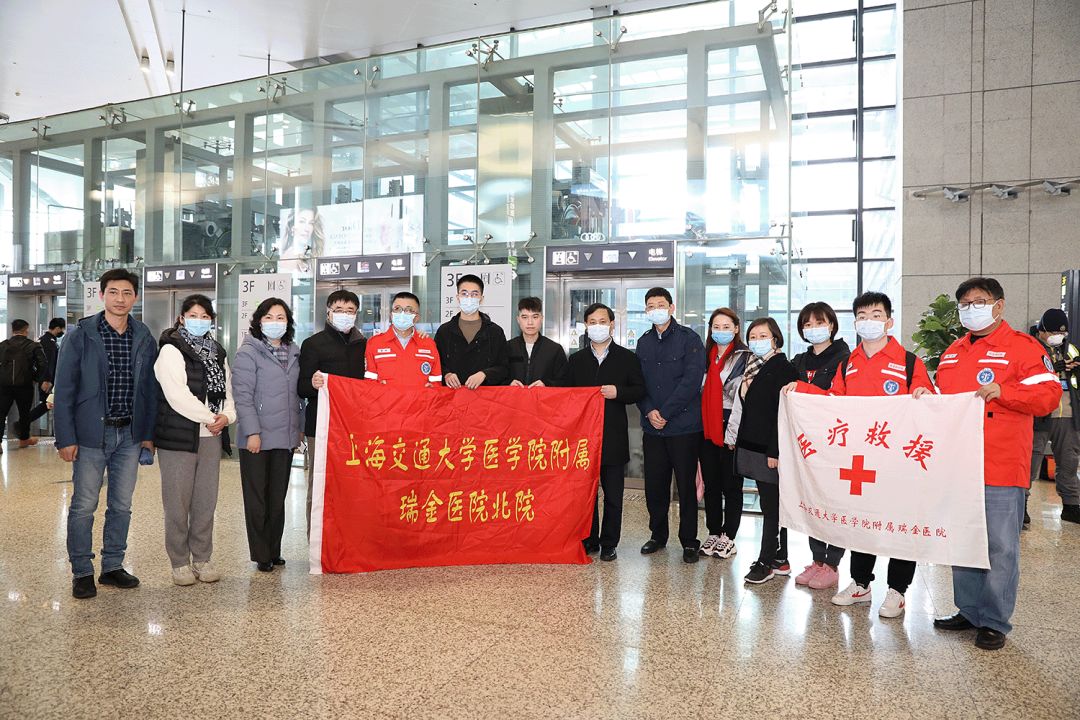

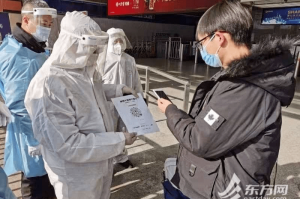

医疗力量的“闪电集结”

4月3日,武汉多家三甲医院接到指令后,2小时内完成300人医护团队的组建,携带50台呼吸机、10万份核酸检测试剂抵达上海,同济医院光谷院区副院长曾亲历2020年武汉抗疫,他在采访中表示:“我们最懂疫情的残酷,也最明白早一分钟支援的意义。” -

物资通道的“高铁速递”

武汉铁路局开辟“沪汉抗疫专列”,每日向上海输送100吨新鲜蔬菜、5万份热干面等生活物资,值得注意的是,物资包装上印着“热干面为生煎包加油”的标语,引发全网共鸣,这种“以食喻城”的温情表达,正是武汉从2020年各地“给武汉热干面加油”中汲取的灵感。 -

“云上经验库”的共享

武汉市疾控中心向上海同行开放了包括“方舱医院管理手册”“社区团购调度系统”在内的12项数字化抗疫工具,基于“健康码”升级的“动态风险预警模型”帮助上海精准划定封控区,减少社会面停滞成本。

双城抗疫的“情感共鸣”:从创伤记忆到制度自信

-

“封城记忆”催生的共情力

2020年武汉疫情期间,上海曾派出首批援鄂医疗队,并捐赠ECMO等关键设备,此次角色互换,许多武汉市民自发在社交媒体留言:“当年上海帮我们,现在该我们上了。”这种双向奔赴的背后,是中国城市间在灾难中构建的情感联结。 -

“精准防控”与“动态清零”的实践对话

上海早期尝试的“精准流调”模式与武汉“全城筛查”经验形成互补,4月中旬,武汉专家建议上海在浦东新区开展“核酸+抗原”双检试点,一周内将检测效率提升40%,两座城市的策略碰撞,为优化防疫政策提供了宝贵样本。 -

民间志愿力量的“跨城联动”

武汉“影子梦之队”等民间组织通过线上平台,向上海社区传授“无接触配送”“楼道消杀”等实操技巧,一位上海社区书记感慨:“武汉志愿者教的‘楼栋长-网格员’分级管理模式,让我们少走了很多弯路。”

从武汉到上海:疫情下的社会治理启示

-

超大城市应急体系的“韧性”建设

两座城市的互助凸显了“平战结合”资源调度机制的重要性,武汉建立的“应急物资中转站”模式,在此次援沪中实现8小时跨省物资调运,这一经验已被纳入国家发改委《疫情防控生活物资保障指南》。

-

数字化治理的“协同性”突破

两地卫健部门通过区块链技术实现核酸检测结果互认,避免了重复检测,这种区域间数据互通,为未来全国性公共卫生事件响应提供了技术范本。 -

社会心理重建的“长周期”视角

武汉心理援助热线“027-85844666”开通上海专线后,累计接听咨询逾2000例,其中30%涉及“隔离焦虑”,这提示我们,后疫情时代的城市互助,需纳入心理健康等隐性需求的支持。

超越疫情的共同体意识

从武汉到上海,两座城市的互动不仅是物资与人员的流动,更是一种文明社会面对灾难时的精神传承,当武汉医生穿着印有“2020武汉纪念”的防护服出现在上海方舱时,这种象征意义早已超越抗疫本身——它诠释了何为“命运共同体”,也印证了中国城市在危机中的自我修复与进化能力,正如一位网友的留言:“长江水连黄浦江,热干面暖生煎包,这就是中国人的‘山河同在’。”

(全文共计1286字)

注:文中数据截至2022年4月公开报道,具体细节可根据最新信息调整,如需增强时效性,可补充后续如“武汉援沪医疗队返汉”“常态化防控协作机制建立”等内容。

发表评论