上海市疫情,挑战、应对与城市韧性的启示

2022年,上海市作为中国最大的经济中心和国际化大都市,经历了一场前所未有的疫情考验,从年初的零星散发到春季的快速蔓延,奥密克戎变异株的高传染性让这座拥有2500万人口的超大城市面临严峻挑战,本文将从疫情发展、防控措施、社会经济影响、市民生活变化以及未来启示五个维度,全面剖析上海市疫情,探讨超大城市如何平衡防疫与发展的难题。

疫情发展:从精准防控到全域静态管理

-

初期阶段(2022年1-2月)

上海市以“精准防控”闻名,通过“网格化管理”和“最小中风险区划定”成功应对多轮输入性疫情,1月某奶茶店因3平方米被列为中风险区,成为全国防疫典范。 -

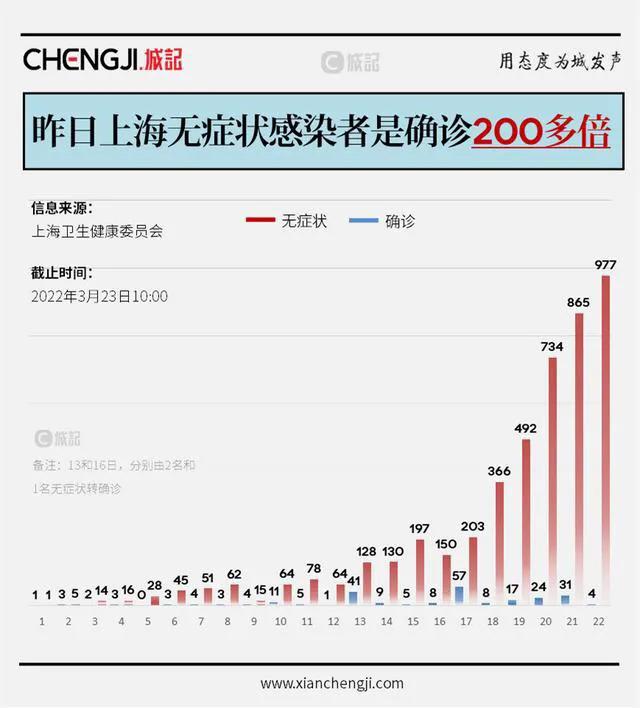

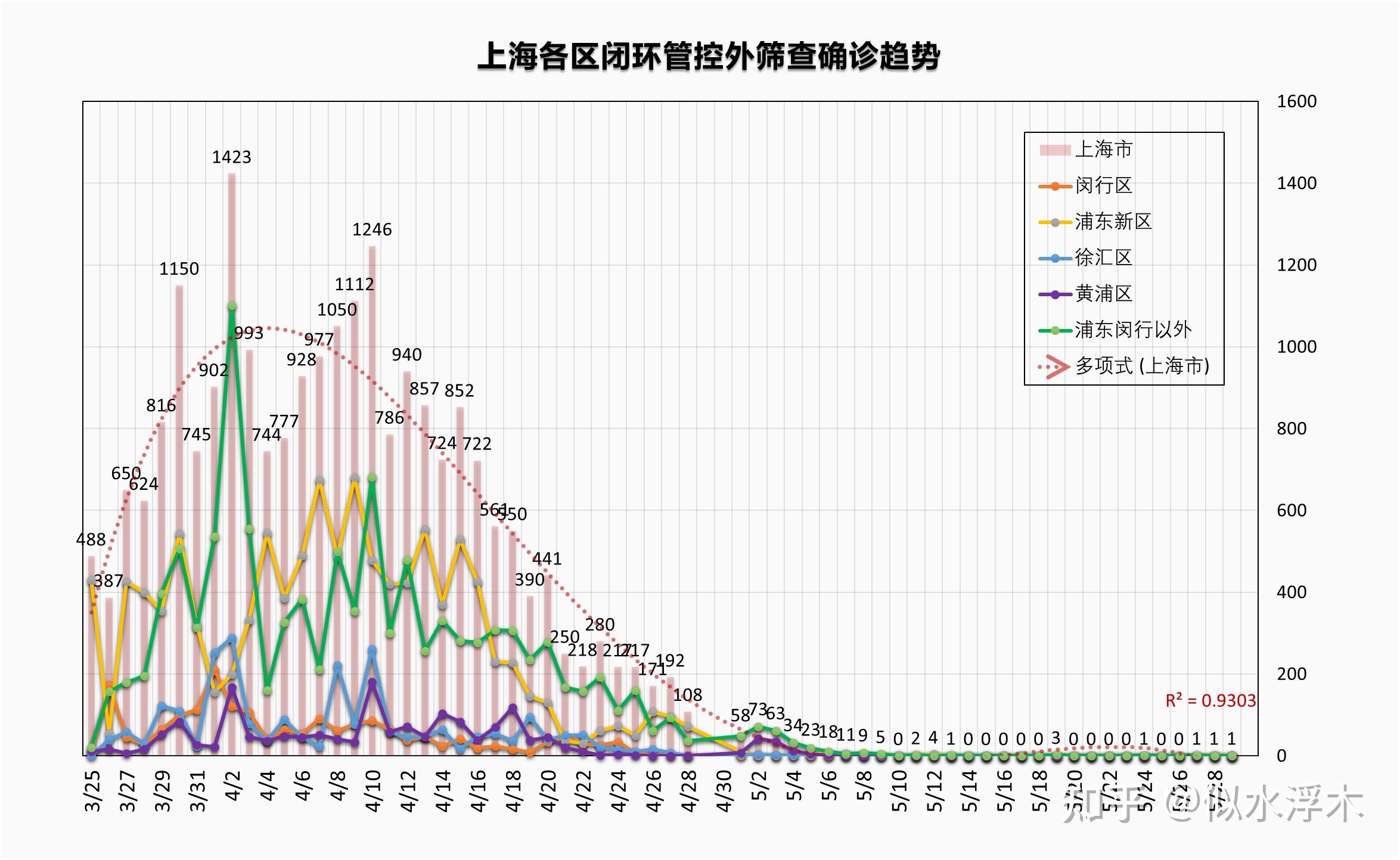

爆发期(3-5月)

奥密克戎BA.2变异株的传播速度远超预期,3月底单日新增突破5000例,4月累计感染超60万例,浦东、浦西相继实施全域静态管理,地铁停运、跨江交通管制,城市进入“慢行模式”。 -

收尾阶段(6月后)

通过大规模核酸筛查、方舱医院建设和“三区划分”(封控区、管控区、防范区),6月1日起逐步复工复产,但零星反弹持续至年底。

防控措施:超大城市的两难抉择

-

医疗资源承压

尽管上海拥有全国顶尖的医疗资源(三甲医院66家),但短期内激增的感染者仍导致ICU床位、急救热线和社区医疗系统超负荷运转。 -

“动态清零”的实践创新

- 方舱医院:国家会展中心等改建为超大型方舱,提供15万张床位。

- 数字化工具:随申码升级“核酸码”,实现“采、送、检、报”全流程追踪。

- 保供体系:通过“集采集配”和团长制度,解决2500万人生活物资配送难题。

-

争议与反思

封控期间出现的“就医难”“物资配送堵点”等问题,暴露出应急体系在极端场景下的薄弱环节。

社会经济影响:短期阵痛与长期韧性

-

经济数据波动

2022年二季度GDP同比下降13.7%,但全年仍实现3.0%正增长,彰显经济韧性,汽车制造(特斯拉超级工厂)、集成电路等支柱产业通过“闭环生产”维持运转。 -

中小企业生存战

餐饮、零售等行业受冲击严重,政府推出“缓缴社保”“租金减免”等21条助企政策,但仍有超5万家小微企业注销。 -

全球供应链角色

作为世界第一大集装箱港口,上海港通过“电子通行证”和“水水中转”保障外贸畅通,4月吞吐量仍达308万标箱。

市民生活:非常态下的城市记忆

-

社区自治力量崛起

“团长”成为疫情中的关键角色,民间自发组织团购群超50万个,部分社区甚至诞生中英文双语《团购公约》。 -

心理与教育挑战

学生居家网课长达4个月,在线教育平台“空中课堂”单日访问量破亿,心理健康热线接听量同比增加300%。 -

文化符号的转变

核酸检测亭、隔离面屏、“大白”防护服等成为城市新景观,作家陈村在社交媒体记录“方舱日记”引发共鸣。

启示:后疫情时代的城市治理

-

平衡的艺术

超大城市需在“快速响应”与“最小代价”间寻找平衡点,未来或需建立分级分类的应急启动机制。 -

科技赋能短板

暴露出的数据孤岛问题(如健康云与疾控系统未完全打通)提示需加快“一网统管”建设。

-

市民社会的成熟

疫情中涌现的社区自组织、志愿者网络(如“上海抗疫互助文档”),为基层治理提供了新范式。 -

全球城市的责任

作为中国联通世界的窗口,上海的经验为东京、纽约等超大城市防疫提供了参考样本。

上海市疫情是一场对城市治理能力的极限压力测试,它既揭示了人口高密度城市在公共卫生危机中的脆弱性,也展现了市民社会的韧性和创新力,在后疫情时代,如何将非常态下的经验转化为常态化治理能力,将是上海乃至全球超大城市共同的课题。

(全文约1500字)

发表评论