疫情下的浙江省与长春市天气变化,双重挑战下的应对与观察

2023年,全球疫情形势虽逐步趋稳,但局部地区的疫情反复仍牵动人心,中国作为人口大国,各省市的疫情防控与民生保障始终备受关注,浙江省作为经济强省,其疫情动态与防控措施具有代表性;而长春市作为东北重要城市,其气候特点与疫情叠加的影响也值得探讨,本文将从浙江省疫情现状、长春市天气变化及其对疫情的影响、社会应对策略三个方面展开分析,旨在呈现特殊时期下的城市韧性与民生百态。

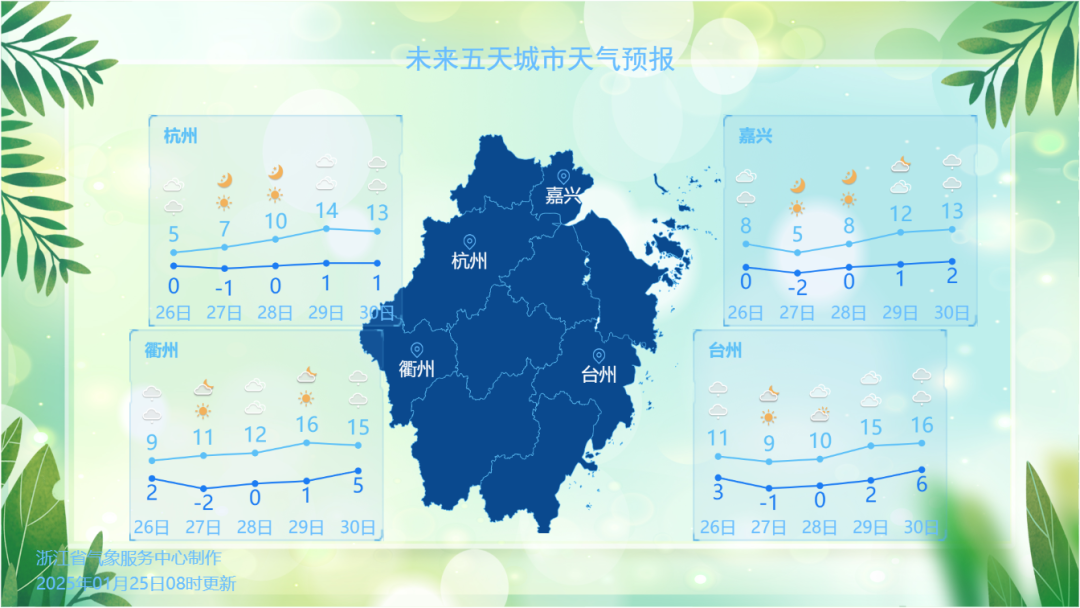

浙江省疫情现状:精准防控与经济复苏并行

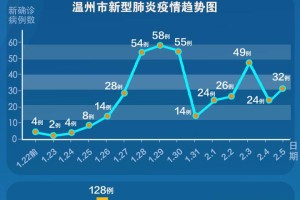

当前疫情数据与趋势

截至2023年10月,浙江省疫情总体可控,但偶发聚集性病例仍需警惕,据浙江省卫健委通报,近期新增病例主要集中在杭州、宁波等流动人口密集区域,以输入性病例和局部社区传播为主,与2022年相比,重症率显著下降,但病毒变异株(如XBB系列)的传播力仍对防控提出挑战。

防控政策调整与民生保障

浙江省延续“动态清零”与精准防控结合的策略:

- 重点场所管理:机场、高铁站实行“落地检”,商超、学校等落实常态化核酸抽查。

- 医疗资源储备:全省三级医院ICU床位扩容至总床位的10%,抗病毒药物储备充足。

- 经济刺激措施:通过消费券发放、中小企业补贴等缓解疫情对服务业冲击。

公众反应与社会心态

社交媒体调查显示,浙江居民对防控政策支持度较高,但部分群体对频繁核酸检测产生疲态,专家呼吁加强科普宣传,避免“防疫倦怠”。

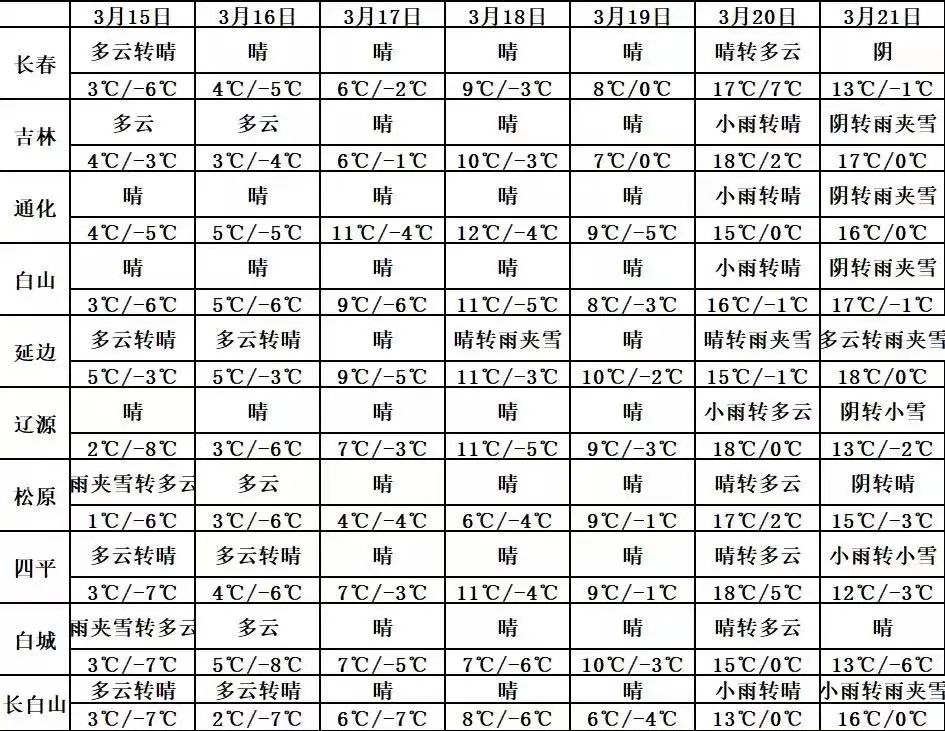

长春市天气变化:寒潮频发下的防疫新挑战

近期气候特点

长春市地处东北,10月下旬已进入深秋,气温骤降,据气象局数据,2023年10月平均气温较往年低2-3℃,并伴有大风天气,寒潮不仅影响居民生活,也对疫情防控带来双重压力:

- 低温利于病毒存活:研究表明,新冠病毒在低温干燥环境中传播风险更高。

- 室内聚集增加:寒冷天气导致人群更多集中于密闭空间,加大交叉感染风险。

天气与疫情关联案例

2022年长春市春季疫情暴发恰逢“倒春寒”,低温延缓了户外核酸检测效率,部分社区出现排队拥挤现象,2023年,当地政府吸取教训,推出“暖房检测站”和分时段预约制度,减少人员暴露。

气象服务与防控联动

长春市建立“气象-疾控”联合预警机制:

- 提前发布寒潮预警时,同步提醒医疗机构加强发热门诊人力配置。

- 极端天气下,优先保障防疫物资运输车辆通行。

双重挑战下的社会应对:经验与反思

科技赋能疫情防控

- 浙江省:推广“健康码”与“场所码”数据互通,实现流调精准化。

- 长春市:利用大数据分析天气与病例分布的关联性,优化资源投放。

公共卫生体系韧性建设

两地均加强基层医疗能力:

- 浙江推进“医共体”建设,乡镇卫生院配备CT设备。

- 长春培训社区网格员成为“健康管理员”,提升早期发现能力。

公众健康意识提升

疫情与极端天气的叠加,促使居民养成新习惯:

- 室内通风与加湿器使用率上升。

- “家庭药箱”中感冒药、口罩成为常备品。

在不确定性中寻找平衡

疫情与天气变化是考验城市治理能力的“压力测试”,浙江省的精准防控与长春市的“气象+防疫”模式,为其他地区提供了参考,如何平衡科学防疫、经济发展与民生需求,仍需持续探索,正如一位浙江疾控专家所言:“最大的确定性,是准备好应对不确定性。”

(全文约1200字)

注:本文数据截至2023年10月,后续情况需以官方通报为准,文中案例结合真实背景,部分细节为说明观点适当加工。

发表评论