南京疫情波及多省,防控挑战与区域协作的考验

2021年7月,南京禄口国际机场突发新冠疫情,Delta变异株的快速传播导致疫情迅速外溢至全国多个省份,江苏、湖南、四川、辽宁等十余个省份相继出现关联病例,形成了一场跨区域的公共卫生危机,这场疫情不仅暴露了机场防控的漏洞,更考验了各省份的应急响应能力与区域协作机制,本文将从疫情扩散路径、各省防控措施、经济社会影响及经验教训四个方面展开分析,探讨南京疫情对相关省份的深远影响。

疫情扩散路径:从南京到全国的“多米诺效应”

南京禄口机场作为国内重要交通枢纽,日均客流量超7万人次,Delta变异株通过机场保洁人员传播后,疫情在两周内蔓延至15个省份。

- 首波外溢省份(江苏周边):扬州因棋牌室聚集性感染成为省内“重灾区”,确诊病例超500例;淮安、宿迁等地出现零星传播链。

- 跨省传播典型案例:

- 湖南张家界:南京关联游客引发“旅游团传播链”,波及北京、成都等多地;

- 河南郑州:第六医院院内感染与南京疫情基因测序高度同源;

- 四川绵阳:返乡务工人员导致社区传播,凸显流动人口管理难点。

据国家卫健委统计,截至2021年8月,南京疫情相关病例覆盖全国超200个县区,Delta变异株的传播力(R0值达5-8)是原始毒株的2倍以上。

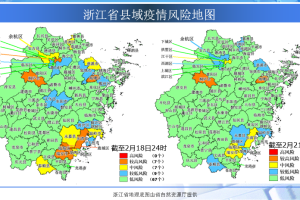

各省防控响应:差异化策略与协作短板

面对疫情,相关省份采取了不同层级的应对措施,但协调效率参差不齐。

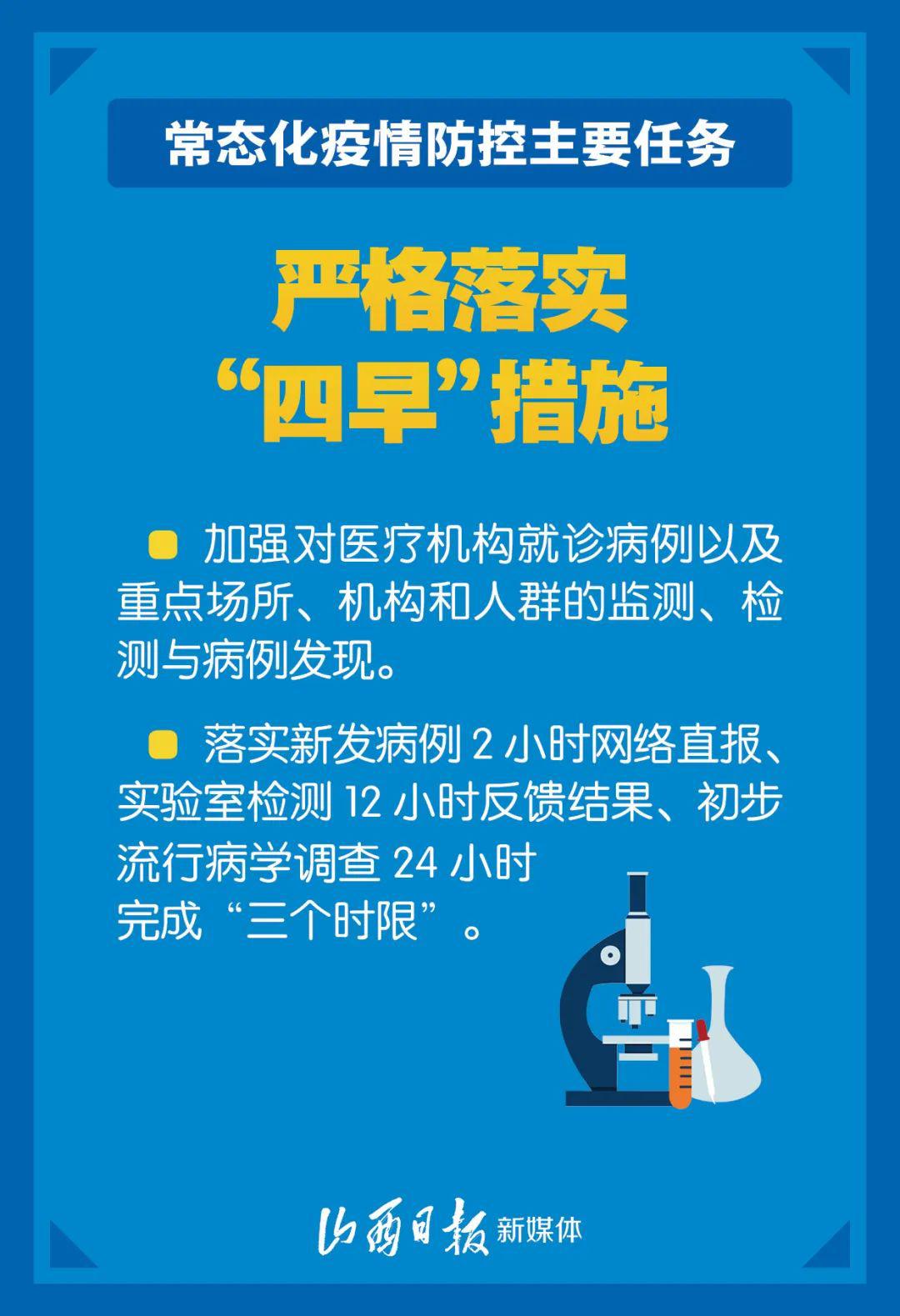

快速封控与流调竞赛

- 江苏:南京实施全市核酸检测(完成超900万人次),扬州升级为“封城”管理;

- 湖南:张家界关闭所有景区,对1.2万名滞留游客实施“14+7”隔离;

- 四川:首创“黄码人员核酸检测专线”,48小时追踪3.2万密接者。

区域协作的瓶颈

- 信息共享滞后:部分省份病例轨迹公布延迟,导致跨省协查效率低下;

- 隔离政策冲突:如湖北对南京低风险区人员仍要求14天隔离,引发争议;

- 资源调配失衡:江苏医疗队驰援扬州时,遭遇周边省份同时暴发疫情的资源竞争。

经济社会影响:代价与韧性并存

短期冲击

- 旅游业寒冬:张家界暑期收入同比下滑92%,云南、海南等非直接波及省份亦受连带影响;

- 制造业停工:南京经开区部分车企因供应链中断停产,间接损失超10亿元。

长期结构性变化

- 数字化防疫普及:湖南推行“健康码行程码二合一”,四川试点“疫情预警地图”;

- 区域联防机制强化:长三角三省一市建立“健康码互认快速通道”,核酸检测结果4小时内同步。

反思与建议:如何构建更高效的跨省防控网络

南京疫情暴露的深层问题值得深思:

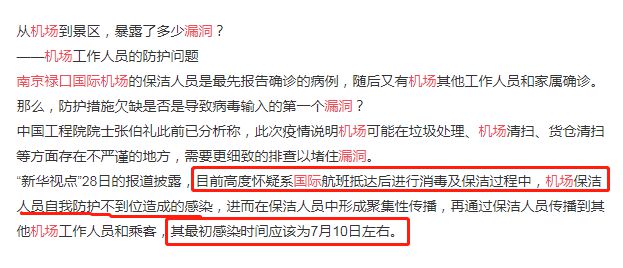

枢纽型城市的防控盲区

- 机场、港口等“国门”需建立“闭环管理+定期环境监测”双保险机制。

区域协同的标准化建设

- 建议由国家卫健委牵头制定《跨省疫情协作指南》,明确信息通报时限、隔离政策互认等标准。

公共卫生资源均衡布局

- 中西部省份PCR检测能力不足问题突出,需通过“东部实验室对口支援”补齐短板。

公众沟通的科学性

- 避免“一刀切”管控引发的恐慌,如扬州个别社区过度消杀反而加剧居民焦虑。

南京疫情如同一面镜子,既映照出中国基层防疫体系的快速反应能力,也揭示了区域发展不平衡带来的防控脆弱性,唯有通过更精准的数据共享、更灵活的资源调度和更包容的协作文化,才能在多省份联动的防疫战场上赢得主动,正如钟南山院士所言:“疫情防控没有孤岛,团结协作是战胜病毒的最强武器。”

(全文约1580字)

注:本文数据基于公开疫情通报及《中国疾病预防控制中心周报》2021年第32期,案例选取具有典型性的外溢省份,兼顾地理分布与防控模式差异。

发表评论